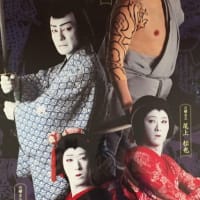

↑今回衣装を新調、俎板帯に配われた金糸銀糸・蝶がよく映えた

文楽の琴責めは3度目です。

蓑助さんの阿古屋は、平成17年2月の150回公演、で観ていました。

今回は、勘十郎の阿古屋、

三曲の演奏は左手も重要な役割なので、左手遣いも黒衣を脱いでいます。

右手で遣っているんだ、人形に背を向けるように立っているんだ、

と、はじめて気が付いたり、新鮮でした。

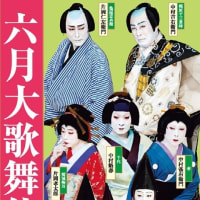

昨年暮れに玉三郎の阿古屋を観たばかりなので、

歌舞伎と文楽双方の良さが分かって、面白かった。

なんといっても、玉さんの琴の弾き語りは一級品、

姿かたちの気品が琴にも語りにもあふれ、

鳴り物方とも共鳴してすばらしい空間をつくっていました。

三味線も、脇の三味線方との掛け合いがぴったり合わないといけない、

歌舞伎の舞台はかなり離れていますから、難しいでしょうね。

そこは歌舞伎の鳴り物方、さすがでした。

文楽の三味線方には、ツレというらしいが、清志郎、

三曲の寛太郎が加わります。

人形の指の動きの細やかさにぴったり寄り添う琴弾きはいつもながら感嘆、

三味線のくだりは、のびのびと華麗に弾きます

そして、曲弾きで名高い寛太郎の胡弓は、絶品です。

人形の動きで見せるわけではない、

音色だけで阿古屋の心情が切々と伝わってきます。

阿古屋の琴責めを得意としていた故鶴澤寛治のお孫さんだそうで、

感慨深いものがあります。

歌詞、もかなりのレベルです。

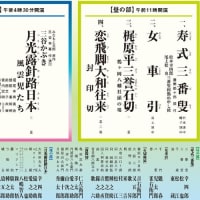

琴責めの詞

影というも月の縁 清しというも月の縁

影清き名のみにて 映せど袖に宿らず

筝曲「菜蕗組」の替え歌で影・清とは名ばかり、

月は涙で濡らす袖にも映してくれさえしない、と嘆く。

「袖に月が宿る」とは古歌にも謳われ、西行の和歌もある。

あやにくにしるくも月の宿るかな 夜にまぎれてと思ふ袂に

三味線のくだりでは、

翆帳紅閨(すいちょうこうけい)に枕ならぶる床の内

馴れし衾の夜もすがらも 四つ門のあと夢もなし

さるにてもわが夫の、秋より先に必ずと 仇し詞の人心(ひとごころ)

そなたの空よと詠むれど、それぞと問ひし人もなし

代官重忠はこの詞を引き取って、

「班女」(中国の故事を能にしたもの)が閨のかこちぐさ、絶えし契りのひと節、

と解説したあと、胡弓擦れ、と促す。

時の調子も相の山

吉野龍田の花紅葉、更科・越路の月雪も、夢と覚めては跡もなし

仇し野の露、鳥辺野の煙は、絶ゆる時しなき、これが浮き世の真なる

間の山節という伊勢の門付芸をもじって、胡弓の調子の合いの手をあらわすという。

文楽では、重忠がなぜ三曲の詮議で阿古屋に偽りはない、とするのかを

言い聞かせる場面が今回挿入されていた。

糸竹の調べは直をもって調子とす

曲り偽る心をもってこの曲をなせる時は、その音色乱れ狂ふ

そして、最後に

秩父(重忠)は正しき本調子

と締めくくっていました。

2019.2.8 観劇

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます