2020年度12月定例会が12月1日から18日まで開催され、補正予算が全会一致で可決・成立しました。日本共産党県議団は、補正予算、追加補正予算を含むすべての議案に賛成しました。18日に発表した、県議団の「見解」を要約してお知らせします。

(1)補正予算

①解雇・雇止め労働者に「対象者1人につき5万円支給」する給付金のが増額、②低所得のひとり親世帯への「1世帯5万円、第2子以降3万円」を再支給。③感染者が自宅療養になる場合に10日分の食料等を提供。④飲食店・運転代行業に、1業者当たり20~30万円の給付金。などの事業が成立しました。

(2)コロナ感染症患者急増への対策。

山形市の保健所長は12月9日の記者会見で「今はかろうじてやっているが、これ以上増えていくと非常に大変な状況になる。医療がひっ迫していく・・感染症医療機関の先生は、夜2時3時まで働いて、次の日も勤務している。土日もないという状況が続いている。保健所も土日もなく毎日11時過ぎまで対応している」と訴えています。

医療資源が乏しい本県にとっては、特別の危機感が高まる事態となっています。

一方、菅首相が「GoToトラベル」を全国で一時停止することを今月14日になってようやく表明しましたが、27日までの2週間は増加傾向を止める手立てのないものです。

①医療機関への減収補てんなどの直接支援、②大規模なPCR検査費用を国が負担する、③年末の資金繰り、雇用維持、事業継続支援に全力をつくす、④生活困窮への相談・対応体制構築、⑤「GoTo事業」を直ちに中止し、観光・飲食業等への直接支援策に転換する、などが緊急に求められています。

政府はコロナ対策の費用を交付していると言いますが、県は既に21億円余り持ち出しが生じる見込みとなっています。政府の増額配分が求められます。

(3)原子力発電政策について

①福島第一原発事故について県は東電に総額16億5700万円余りの損害倍総請求を行い、今回2012年分として7280万円の和解が成立、賠償総額は8億9700万円となる見込みです。

党県議団が提起した施策です。

②吉村知事は今議会、「卒原発をしっかりと進めていかなければならないと考えており、その思いに変わりはございません。」と改めて答弁しました。

③福島第一原発事故で発生したALPS処理水(放射能汚染水)の海洋放出を行わないよう求める請願が提出されました。私は、採択することを主張して反対討論を行ないましたが、賛成14反対27で不採択となりました。

(4)「消費税5%以下への引き下げを求める意見書の提出を求める請願」について、本会議で渡辺ゆり子県議が賛成討論をおこないましたが、採決の結果、採択が県政クラブ9人、共産党2人、無所属1人、不採択が自民25人、県政クラブ2人、公明1人、無所属1人で12対29で不採択となりました。

(5)12月15日の商工労働観光常任委員会で、「感染拡大地域からの来県の自粛を求めるメッセージを直ちに発出すること」、「『飲食店等の新・生活様式対応』についての徹底を図るため、関係者へのメッセージを改めて発出すること」「いわゆる『みなし法人』が国の持続化給付金の対象外となっていることについて改めるよう政府に要請すること。県独自に支援策を執ること」を求めました。

健康子育て特別委員会では、新型コロナに対応する入院医療体制を構築するために、医師・看護師配置基準と賃金引き上げを可能とする診療報酬を政府に求める意見書の発議を提案、委員会として起案する方向となりました。

また、保健師を始めとする保健所体制の拡充を盛り込むことを提案しましたが、自民党議員が「コロナ感染拡大に対応して体制を拡充すると、感染が収まったときに人が余る」などとして反対しました。

しかし、県からは、来年度保健師の退職予定が無い中で7人を新規採用する計画を持っていることが説明されましたし、翌週には政府が保健所の体制拡充を進める方針を発表しました。

(6)特徴的だったこと

県民の命と暮らしを守る県の努力と、それに応えないばかりか、GoToキャンペーンなどで逆行する政府の姿勢が浮き彫りになりました。

原発問題では、政府が原子力発電政策に固執する中で、確固として「卒原発」を表明した知事の姿勢は、都道府県知事の中で唯一のものであり全国的にも大きな意義を持つものです。

新型コロナに関わる現在の危機的事態は、医師・看護師数がOECD諸国の中で特別に少ないことに端的に表れているような、日本の医療費抑制政策によって大きく増幅されているものです。

新型感染症から国民の命と健康を守っていくためにも、医療・社会保障費を縮減してきた新自由主義路線からの転換は不可避となっています。

自公は山形県議会でも、放射能汚染水の海洋放出、消費税減税など、県民の願いを数の力で否決していますが、知事選挙でそういう勢力に審判を下すことは、新自由主義政治の流れを変える意義を持つものとなります。

「県民の暮らし最優先」の県政を前に進めるために、知事選挙勝利のために全力を尽くす決意です。

3月18日(水)、山形県議会2月定例会が閉会、 2019年度2月補正予算、2020年度山形県当初予算案等が全会一致で可決・成立しました。

共産党県議団は、博物館・文化財保護行政を知事部局に移管する関連3議案を除くすべての議案に賛成しました。

県議団が発表した「声明」のポイントをお知らせします。

(1)2019年度2月補正予算について~経済の落ち込みと対策~

2019年度2月補正予算の歳入では、消費税収入が大幅減額補正となりました。

政府の地方財政計画の伸び率をもとに211.6億円と見込んでいましたが、2019年2月補正では200億円の見込みとなりました。法人税割・地方法人譲与税などでも不足が生じ、10年ぶりに減収補てん債を24億円計上しました。

歳出には、大沼破産に対する緊急特別対応、及び小雪・暖冬の対応などの他に、漁業無線更新補助が盛り込まれました。私が取り上げたイカの不漁等に対応した漁業者支援です。

(2)2020年度山形県一般会計当初予算について

当初予算には、これまで県議団として要望してきた施策がいくつか盛り込まれ、また重要な事業が継続実施となりました。

私立高等学校等授業料軽減補助、女性活躍に関する行動計画の策定支援、非正規雇用労働者の正社員転換の奨励金、水害・内水被害軽減緊急対策、河川の堆積土・支障木対策、高校での特別支援教育としての通級指導の拡大、低所得世帯への冬季灯油購入費助成、住宅リフォーム助成制度、学童保育利用料軽減支援、中小企業トータルサポート事業などです。

新規事業としては、児童養護施設の退所者支援、小規模の重点ため池整備。

以上のことから、吉村県政のこれまでの前向きの事業の継続を評価し、総合的に判断して2020年度山形県一般会計予算に賛成しました。

(3)一方、当初予算には、懸念する事業も含まれています。

学力向上支援チームの設置は、アドバイザーが学校を訪問し、授業改善等の指導・助言を実施するというものですが、教師が専門性を発揮して行われるべき授業の充実が上からの統制で損なわれる懸念を抱きます。

田川地区で計画されている進学校の中高一貫校化も、事実上県内で初めての中学受験競争、家庭の経済力による格差、市町立中学校との格差などの問題を発生させるものです。

(4)第4次山形県総合発展計画が策定されました。

2010年に策定した第3次山形県総合発展計画が期間の10年を終え、第4次山形県総合発展計画が策定されました。政府の「まち・ひと・しごと創生法」の総合戦略の方向性を反映して策定されたものとなっています。

党県議団は、1月24日「次期総合発展計画では、県民の命と暮らしを守る施策最優先の立場を基本とし、医療、福祉、教育、産業振興、防災事業等の充実に全力を尽くすこと。その立場から、政府に対して、社会保障削減の中止など、新自由主義的政策の転換を求めること」と要望しました。

行き詰まった国の地方創生が反映されていることは懸念しますが、吉村県政の優位点である命と暮らしを守る先進的施策が2020年度予算でもほぼ継続されていることから、第4次計画は第3次計画を継承したものであると判断し、賛成しました。

新型コロナウィルスの影響で世界的な経済危機が広がり、県内の保健・医療・福祉提供体制が日々問われています。安倍政権による全世代型社会保障改革、消費税増税などが相まって、県民生活に重大な影響を及ぼしつつあります。

今まさに、「県民の命と暮らしを守る施策最優先の立場を基本」とする姿勢での県政運営が求められており、吉村県政に引き続きに求めていくものです。

(5)新型コロナウィルス対策について

2月27日、安倍晋三首相が、小中高校などに全国一律の臨時休校を要請すると突然表明、県も同様の措置を県立学校に指示し、市町村に要請しました。

県議団は、事態の重大性に鑑み、3月2日に子どもたちの安全と学習権を求め「新型コロナウィルス対応に関する申し入れ」を行いました。

県議会議長に「2月定例会冒頭の知事説明には無い事態が進行して」いるとして「全議員に県説明の場の設置を求める申し入れ」も行いました。

県内でも学校休校に伴った影響、イベントや旅行等の自粛による影響が県民生活に重大な影響を及ぼしています。引き続き県に的確な対応を要望していきます。

(6)県営住宅を借りる際の保証人に係る条例について

(7)県立博物館関連議案に反対

県立博物館の所管を教育委員会から知事部局に移管する関連議案に反対討論を行いました。

教育行政は、戦前の国家主義的・軍国主義的教育への反省から、首長から独立した教育委員会制度を設けてきました。博物館などの社会教育施設も、首長による教育内容への不当な介入や権限集中を防止し、教育の自主性と地域住民に対する直接的責任、中立的、専門的な行政運営を担保するため、教育委員会が所管することとされてきました。

近年は、首長の政治的思惑によって、社会教育施設での住民の自由な表現活動が制限される、或いは特定の政治的内容が教育に持ち込まれる、また学力テストの結果公表を首長が主導するなど、教育の政治的中立性や独立性を損う問題が各地で発生しています。

条例が企図する知事部局による社会教育施設の所管も、知事の政治的思惑が運営に反映したり、施設の設置・廃止を左右したり、行政の意向から独立して発揮されなければならない住民の自主性、自発性が阻害されたりする等々、様々な懸念を生むものと言わなくてはなりません。今般の条例案に際して教育委員会会議での議論はおこなわれず、博物館協議会でも議論が無い上に、協議会委員の任期も既に1月に切れていることを指摘しました。

条例は成立しましたが、住民の声に基づく運営を求めていきます。

(8)看護職員需給推計について

2025年に向けた看護職員需給推計及び看護職員確保対策の方向が示されました。

「厚生労働省の推計方法を基本としつつも、可能な限り本県の実態に即した係数に補正」するとして医療機関へのアンケート調査や訪問ヒアリングをおこなった努力は評価に値します。

しかし、推計では最終年度の2025年度でも644人の供給不足になる見通しが示されました。県が掲げる地域医療構想(党議員団は問題と考えています)・地域包括ケア体制構築の前提条件が整わないということになります。

根本的要因は、国がこれらの職種にまともな賃金・労働条件を保障する施策をとらずに放置していることにあります。

(8)常任委員会・特別委員会での質問

渡辺県議は商工労働観光常任委員会で以下の項目を取り上げました。

○大沼倒産に伴う県の対応について(失業者の相談、雇用の確保、取引業者テナン トを含めた対策、支援)

○中小企業トータルサポート補助金(特に小規模事業者向け)の充実について

○就職氷河期世代の就労支援(正社員化促進事業奨励金上乗せを含む)

○新型コロナ対応(影響を受けた事業者への支援、国に要望を)について

私は厚生環境常任委員会及び産業振興・人材活用対策特別委員会で以下の項目を取り上げました。

○新型コロナウィルスの対応について

○県立病院の経営改善について

○看護師確保策について

○強度行動障害の支援について 以上

本日午後4時半に県に対して、新型コロナウイルス対応に関する緊急の申し入れをおこないました。

安倍首相が発表した「全国一律に小中高校休校」の通達が重大な影響を及ぼしている事から、「子どもの安全と学習権の保障」のために、「一律休校とせず、地域や学校の実情を踏まえた柔軟な判断を尊重する事」等11項目を記載した要請書を若松副知事に手渡しました。

県は3月1日付けで市町村長・市町村教育長宛に「学校の臨時休業に伴う児童生徒の居場所の確保について」という依頼通知を出していますが、添付されている文書では、「体制整備の例」として、「1小学校の授業時間帯は学校で対応し、その後は、放課後児童クラブで対応する」と例示しています。

副知事はこの事を挙げて、「児童生徒の安全確保の立場から、これを第一にお示しした。市町村での検討を待っている」(概要)と答えました。

政府の「一律休校」を否定はしないものの、市町村の判断によって学校で児童生徒を受け入れて良いとするものです。

学校は、養護教諭が配置され、専門職である教師が児童生徒の状態を把握して校医とも連携して対応できる機関であり、児童生徒にとって最も安全な居場所です。

一方、子どもが学校から離れて生活する1ヶ月に渡る期間の安全は家庭まかせとなり、対応できない家庭の存在も浮き彫りとなっています。

また、学校並みの安全体制は取れない学童保育が、従来の運営確保さえも困難となっている中で、そこに児童生徒をまかせるという方針が、「子どもの安全第一」という首相の台詞と矛盾していることも明らかです。

医療や介護の体制縮小がもたらされる本末転倒の事態も、昨日投稿した通り。

感染者が発生していない地域で一律休校とすることの有効性のエビデンスは示されない一方、「社会崩壊」(千葉市長)とまで言われる弊害が噴出しています。

市町村は、県の例示の意義を受け止め、子どもの安全確保のための最善の方法を、自分の頭で考え、自分の責任で対策を決断する事が求められています。

なお、県への申し入れに先だって、金澤県議会議長に対して、議員全員への当局説明の場を設ける事を要請しました。

議長ほ、「その方向で検討している」と回答しました。

2019年の議会活動を振り返りました。4月に選挙がありましたので、5月から始まった二期目についての特徴です。一期目よりは、施策が前に進められたような気もしますが気のせいかも知れません。

いずれにしても日々全力投球で、あっという間の8ヶ月でした。

質疑の制約、発言機会の不公平、政務活動費のあり方など、山形県議会が抱える多くの問題について、

党県議団はこれまでも是正を求めてきましたが、5月22日、選挙後の新しい議会構成の下で改めて、金澤忠一新議長に対して「議会改革提言」を提出しました。

翌日新聞にも報道されたことは、議会のあり方に県民の疑念の目が向けられていることの表れです。

☆消費税増税反対の請願、自公などの反対で不採択

「10月からの消費税増税中止を求める意見書の提出について」等、同趣旨の請願2件に賛成。本会議の採決では、賛成10人=共産・県政クラブ(国民・立憲・社民・無所属)、反対32人=自民、公明、県政クラブの一部、無所属で、不採択。

鶴岡市選出議員の賛否

賛成…関徹(共産)、髙橋淳(県政ク)

反対…佐藤聡(自民)、志田英紀(自民)、今野美奈子(無所属)

☆国保広域化で、当初予算比10億円支出増~負担拡大は国の責任~

生活困窮と国保税引き上げで国保加入者の困難が深まっている事、国が進めた国保広域化(市町村国保から都道府県国保へ)で県国保に大きな負担増がもたらされた事、当初の厚労省の説明より10憶円近く財政負担が拡大した事を指摘、国に支援増額を迫るよう求めました。

県も、「今のままの制度では保険料負担が重くなるという構造的な課題を抱えている。国の支援増額等引き続き要望していく」と答えました。

「赤ちゃんへの課税」やめさせよ

20歳以下でも頭割りで課税される理不尽な平等割・均等割によって、県でも20歳以下の被保険者19375名におよそ6憶5千万円課税されています。子育て支援にも逆行しています。

☆引きこもり支援策の方向が明らかに

12月議会の厚生環境常任委員会で、引きこもりの方とその家族への支援施策について質問

市議時代から足かけ14年間、この問題を取り上げてきましたが、以下の施策がポイントであることを確信を持って提起し、取り組みを求めました。

①訪問支援、②居場所、③家族会の育成など家族支援、④人材育成(事業所支援含む)、⑤ネットワーク構築

☆公立病院統廃合計画

厚労省が全国424病院(本県では7病院)の統合・再編を迫ったことの問題点を指摘し、「県民の医療ニーズを明らかにするとともに、真の地域包括ケア体制の確立が必要」と求めました。

党県議団申し入れ

10月4日、吉村知事に対して「病院リストラを狙った厚労省の公表への抗議と地域医療を守る対応を求める要望書」を提出しました。

☆看護師修学資金拡大を

看護師確保には労働条件改善のために診療報酬上・制度の抜本改革が必要であることを指摘しつつ、貸与枠の拡大を提案しました。

☆無料低額診療の周知と拡充

経済的困難による医療機関の受診控えで手遅れ・死亡事例が全国で報告されていることから、低所得者の医療確保の上で非常に貴重な「無料低額診療」の周知の改善と薬代への適用を求めました。

☆医師確保対策強化

厚労省の「医師需給見通し」は、ⅰ潜在的医療ニーズを無視、ⅱ)医師の長時間労働放置と「医師不足ではなく都市部偏在」とする誤った認識、という問題があると指摘しつつ、①国に医師の総数拡大のための医学部定員増を求めていく、②山形大学医学部(定員の臨時増枠を今年度で廃止)に、定員拡大を働きかけるべきなど提案。地域医療対策課長は、令和3年度の臨時枠復活を働きかけると答弁。

☆加齢性難聴対策 知事「大きな課題」「検討していく」

加齢性難聴が認知症発症やうつ病発症確率を高めることなど、高齢化社会の課題として重要であることを指摘、早期発見・早期対策、補聴器適合訓練等と購入補助、磁気ループやコミュニケーションツールの推進を提案。

知事は、「難聴対策は大きな課題」とし、難聴対策全般の「現状把握に努め、補聴器購入の補助について・・検討して参りたい」と答えました。

☆障害者を「生産性」で評価? 障害福祉サービス報酬引き下げを告発

30年度障害福祉サービスの報酬改定で事業所に深刻な影響がもたらされたことを指摘、「工賃に応じた報酬」などと言う改定は、障がい者を生産性・効率性で評価するという考え方であり、県は関係者の声に沿って対応していくべきと求めました。

工賃引き上げの支援強化を

障害者作業所の工賃が全国平均から大きく遅れている事を指摘、経営コンサルの派遣など効果のある事業は拡大することを提案しました。

☆障がい者の実態を踏まえ声を反映した計画を

「第5次山形県障がい者計画」の就労支援と発達障害者支援について、障害者の生活実態や働くことの意義、発達障害者の人数推計と支援のあり方などを反映させていくことを求めました。発達障がい者の人数推計が記載されました。

☆児童虐待防止策の研究と取り組み強化を

児童虐待の子どもが一時保護された場合の一時保護所の在所日数が、平成29年度で全国平均30.1日に対して、本県が50.9日とかなり長くなっていることを指摘、分析すべきと提言。また、虐待を疑われた保護者への支援について、家庭の再統合をめざして市町村と連携した包括的な支援を強化すること、支援の有効性について把握方法を研究していくことを求めました。

☆保育「無償化」支援を

10月からの幼児教育・保育の「無償化」に伴って新たに徴収される副食費等の負担を県として軽減する施策、軽減する市町村を支援する施策を求めました。

☆高校での特別支援教育の強化~①支援員増員の方向へ~

特別支援教育が行き届いている鶴南山添校が来年度から募集停止となる事、鶴工定時制・鶴南通信制が廃止されて庄内町の庄内総合高校に移される事などに対する市民の反対・不安の声を示しながら、高校の特別支援教育が遅れていると指摘、

①取り組みの抜本的強化、特別支援教育支援員の配置拡充。

②力量ある学校の設置、通級指導、通学等、関係者の要望に応える高校再編案を示すべきと質問。

教育長は、研修の充実を進めながら、特別支援教育支援員の増員を検討するなどと答弁しました。

☆高校での特別支援教育の強化~②通級指導拡大へ~

発達障がいの生徒の支援に有効である通級指導について、県では高校では最上地区と村山地区で実施されてきましたが、来年度、「他地区にも拡大していく方向」という答弁を得ました(12月、産業振興人材育成特別委員会)。どの高校に設置する計画なのか、入試の願書締め切りまで明らかにすることをもとめていきます。

☆過度の競争主義の弊害

国連子どもの権利委員会が日本政府に対して、「教育システムが過度に競争主義的で、いじめ・暴力・不登校・自殺などを引き起こしている」として対策を求める勧告を4度目もおこなっている事について教育長の見解を問いました。

教育長は、「本県では‥子供の人間形成にとって好影響を与えるような多くの活動が展開されている」「競い合う体験も必要」などと問題を認めない答弁。

☆格差を生む中高一貫校

鶴南 鶴北を統合して中高一貫校とすることについて、本県で事実上初めての本格的中学受験競争が発生、競争は専門の塾にいけるか家庭の経済力で左右、県立一貫中学と市町立中学校との間に格差が発生するなど格差が広がること、中学段階で子どもが地域から離れていく事等々が検討されてこなかったことを指摘、設置の是非も含めて検討を続けるべきと主張。

☆小規模家族農業・親元就農支援を

「農山漁村地域持続的発展活動支援事業」について、前年度の「小規模稲作農家支援事業」が改善されたものと受け止め、

①市町村等に趣旨を徹底し、小規模農家・親元就農の活用を促進すること、

②使同趣旨の市町村の事業を支援する事を求めました。

農政企画課長は ①来年度は担当者などによく説明していく。②市町村でどんな事業をおこなっているか、まずは現状を把握する、と答弁。

☆卸売市場法改悪に反対

卸売市場条例廃止に関して、根拠となった卸売市場法の廃止で、公平・公正な価格形成という卸売市場の機能が損なわれるという問題を指摘。

☆地元漁師のマグロ漁獲枠確保を

県が「新たな漁獲対象」として追求してきたクロマグロについて、水産庁が全国に20経営体ほどしかない大型巻き網漁船を優遇、9割以上をしめる沿岸漁民の漁獲枠を不当に抑えられていることを取り上げ、水産庁に働きかけるべきと指摘。

☆「北前ガニ」のブランド化対策

ブランド化の戦略と具体的な取り組み、日程などについて、関係者との意思統一に不十分な面があると事、畜養施設などは早急に整備するべきと指摘。課長は、施設整備は速やかに進める計画であると答弁。

5.日本海沖地震被災者支援など災害対策~被災者に冷たい政治との戦い~

6月18日夜に発生した山形県沖地震の被害について高橋ちづ子衆議院議員とただちに現地調査。

25日、党県議団で若松正俊副知事に要望書を提出。党国会議員団対策本部は24日、内閣府をはじめ各省庁に申し入れ、党鶴岡市議団も25日鶴岡市に要望書を提出。

☆国の被災者生活再建支援制度の改善、県制度の水準引き上げを

国の被災者生活再建支援制度では、住宅再建の支援が全壊に限定されており、山形県沖地震では一棟も対象になっていないことから、制度の対象を一部損壊まで広げるよう国に求めていくこと、本県の独自支援制度の水準が全国の中で遅れている(※県の支給額「全壊で20万円」に対し、同300万円以上が22府県等)ことから、水準を抜本的に引き上げることを求めました。

知事は、支援制度について「全国の取り組みなどを参考にしながら・・研究してまいりたい」と答弁。

☆避難所の質の向上~段ボールベッドの協定締結へ~

近年の大災害で、狭く、冷暖房・換気も確保されず、トイレや食事も貧弱な避難所のあり方が大きな問題になっていることを指摘、ダンボールベッドの防災協定締結等避難所の充実を提案。

防災・くらし安心部長は、生活の質の確保が課題となっているという認識を示し、段ボールベッドの「協定締結に向けた検討」を進める、市町村と連携しながら避難所の質の向上に努めると答弁。

☆被災企業へ事業再開支援遡って実施へ

被災した事業所への既存の補助金は規模拡大や新規開拓が条件になってきましたが、災害対応として現状復帰・事業再開そのものに支援する制度を創設し、着工済みのものも遡って適用することを求めました。

その後、提案に沿った制度が創設され、遡った適用も図られました。

☆宿泊支援策はあつみ温泉に集中を~改善図られる~

宿泊客確保のために県・市の補助制度の継続と、全県を対象にした「バラマキ」になっている国の支援をあつみ温泉に絞ったものにするよう働きかけることを提案。県も「当初から国に要望しており、今後も働きかける」と答弁。その後、参議院で芳賀道也議員も取り上げ改善されました。

☆瓦屋根修繕支援、悪質業者対策、観光産業支援

屋根葺き替え・修繕支援と悪質業者対策、観光客減少抑止と旅館・ホテルの修繕等の対策等を求めました。

☆地震で発生した瓦の処理~リサイクル推進を求める~

地震によって破損・落下した瓦のリサイクルによる処理を推進することを求めました。

☆「韓国は大切な国、今後も交流を重ねる」知事

徴用工への賠償問題について、安倍政権府が侵略と植民地支配を認めない立場から、韓国大審院の判決を一方的に否定する対応を取り、マスコミがそれに乗って嫌韓・反韓を煽る中で、日韓関係について知事の所感を問いました。

知事は、韓国を「大切な交流相手国」とし、「このような時だからこそ、地域間や民間の交流をできるだけ活発に行い、相互の絆を強めていくことが大切。本県と韓国との間に築いてきた絆を絶やさずに、今後とも観光や経済、文化や青少年交流などの多様な交流の実績を・・着実に積み重ねてまいりたい」と答弁。政権の対応に与(くみ)しない良識を示したと言えます。

☆ミサイル迎撃システムはどこにも要らない~県に申し入れ~

12月13日、県に対してミサイル迎撃システム:イージス・アショアの配備を許さない態度表明等を求める要請をおこないました。

強力な電磁波が発生すること、軍事標的とされること、そもそも米国を守るための配備であること、更に「迎撃能力」も疑われているなどの観点から、配備計画そのものが撤回されるべきという県議団の考えを述べました。

県内に事務所を置く新聞・テレビのすべて(?)が取材、YBCは私へのインタビューも放映。問題の重大性と県民の関心の高まりの反映です。

ダム整備事業最上小国川流水型ダム堤体工事請負契約の一部変更について、当初64億円だった全体事業費が1.38倍に膨れ上がっている事等を指摘して反対しました。

来年の抱負は、また明日。

12月定例会などについての見解(要旨) 2019年12月20日

2019年度山形県12月補正予算等が全会一致で可決・成立しました。県議団は1議案を除き補正予算を含むすべての議案に賛成しました。

1)12月補正予算について

補正予算の主だったものは、台風第19号被害対応のための災害復旧や被災者農家への支援策です。

国の災害復旧の対象とならない40河川の維持管理費用、農地農道の復旧に要する経費、被災したコメの補助、280万円の県負担分などで、県民要求に応えたものとして評価します。

河川の維持管理費については、国が河川修繕費補助を廃止した事の責任が厳しく問われます。

2)特別職の給与引き上げについて

昨年に続き県議会議員・知事等の特別職のボーナス(期末手当)を引き上げるもので、反対しました。

3)請願について

山形県医労連から出された「看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書の提出について」「介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める意見書の提出について」と、山形県私学助成をすすめる会から出された「2020年度県予算における、私学助成関係予算の拡充について」の請願に紹介議員となりましたが、

全て継続審査となりました。私は看護師と介護従事者の請願について所属委員会で採択を主張しましたが、自民党などが異議を唱えて継続を主張したことによるものです。

4)常任委員会・特別委員会での質問について

「引きこもりの方とご家族への支援策(厚生環境常任委員会)」「発達障がい者支援施策充実(産業振興・人材活用対策特別委員会)」について質問しました。

引きこもり支援策は、障がい福祉、地域福祉、若者から、雇用や教育にもまたがる課題であり、どの分野でもアウトリーチ、居場所、家族支援、ネットワーク、人材養成等の施策の充実が重要と考えますが、国が示した来年度以降の施策は、そうしたものがかなり盛り込まれており、推進が求められます。

今回、そうした施策の充実と、「縦割り」を超えた推進の仕組み等について、多くの委員が質疑し、提言する貴重な機会となりました。

私は、先進地である佐賀県の視察を提案し、その成果に多くの委員から「本県でも活かしたいものだ」という声が上がったことから、委員会で一定の時間を割いて審査する事を提案、今回実現したものです。

党派を超えて、真剣に議論した委員の皆さんの見識に敬意を表しています。

今回の委員会審査を受けて、県当局が来年度からの取り組みを強化する事が求められます。

産業振興・人材育成対策特別委員会では、高校での発達障がい・グレーゾーンの生徒への支援として、通級指導を庄内でも実施する事を求めました。教育庁は、今年度最上地区・村山地区でおこなわれている通級指導を来年度から新たな地区に広げていく意向を示しました。しかし、どの学校で通級指導を行うのかは明確にされず、今後令和2年度の受験日程に合わせて、中学3年生の家庭に周知していくことが求められます。

渡辺県議は「年末金融相談対応、蔵王観光振興(商工労働観光常任委員会)」「教員の1年単位の変形労働時間制(子ども育成・若者定着支援対策特別委員会)」について質問しました。

5)庄内中高一貫校(仮称)について

教育庁は、これまで「早ければ」としていた令和6年度に開校する考えを明らかにしました。

地域のトップレベルの進学校である鶴岡南高校と鶴岡北高校を統合して一貫校にすることは、多額の費用を要する塾の利用で大きく左右される中学受験競争、既存の市町立中学校との格差、鶴岡市の旧町村地域からの人口流出に拍車がかかる等々多くの弊害が懸念されています。

そうした問題に対して、状況の違う東桜学館の例を挙げて「弊害はおこらない」と遮二無二設置を進める姿勢は大きな問題であり、弊害が発生しない設置のあり方について、基本計画策定の中でも真剣な討議を行うことが求められています。

競争主義・管理主義・国家主義の安倍教育改革への追随を排し、すべての児童・生徒の人間的成長を図ることをめざして、教育条件整備に全力を挙げていく事を改めて強く求めていきます。

6)イージス・アショアについての申し入れ

秋田県の陸上自衛隊新屋演習場に配備が予定されている地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」について、防衛省が計画を見直し、新たな配備先の検討がおこなわれると報じられたことを受けて、12月13日、「イージス・アショアの県内配備を許さない明確な態度を求める要請」を行いました。

イージス・アショアは、強力な電磁波が周辺の生活環境、住民の健康に重大な影響を及ぼすことが懸念されるとともに、他国からの軍事的標的とされる施設です。

そもそも、配備は日本防衛のためではなく、米国を守るためであることも明白であり、弾道ミサイルの「進化」の中で有効性への疑問が防衛省関係者等からも強く指摘されています。本県であれ、日本のどこであれ配備されるべきではありません。

多くのマスコミが報道し、テレビで私へのインタビューも流れた事から、大きな反響が寄せられ、市民の反対運動が立ち上がろうとしています。

7)第四次県総合発展計画中間報告について

中間報告は、「県づくりの基本方向」の中心課題に、「人口減少を乗り越え」ることを掲げていますが、世界でも際立った日本の人口減少問題は、子育てに関わる過重な経済的負担や、異常な長時間労働など自民党政治によってもたらされた社会の歪みの結果です。

また、人口減少が大都市圏を除く全国で進行していることも、「地方創生」の下で、不要不急の大型開発、住民福祉と地域経済を切り捨てる安倍政権の“地方こわし”の政治の結果に他なりません。

少子化も地方再生も、根本的な対策は国政の民主的な転換です。

県も、現行の第3次山形県総合発展計画長期構想で「グローバル化の拡大、さらには市場主義の徹底や構造改革の推進など、社会情勢が大きく変化する中にあっても、県民の暮らしをしっかりと支える基盤を構築する」と述べています。新自由主義の暴走とも言うべき安倍政治から県民の暮らしを守るために、福祉・教育の充実、農林水産業、中小商工業の振興などの施策を引き続き進めると同時に、国に対して政策の根本的転換を求めていくことが一層重要となっています。

8)議会機能強化推進会議検討結果報告書について

検討されてきた内容は、1政策提言に向けた政策責任者協議会・特別委員会のあり方、2議案調査期間の確保に向けた見直し、3地域協議会の見直しです。

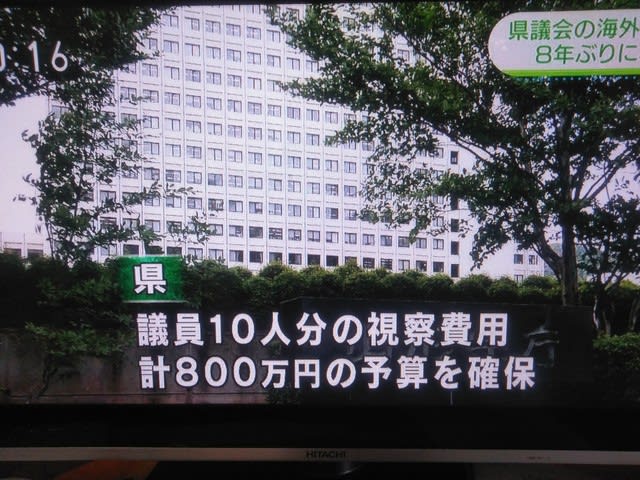

テーマ1の中に記載のある「海外政策課題調査」は、そもそも制度そのものが昨年度、党県議団に意見表明の機会を与えずに再開が決定され、未だ県民の理解を得られていないものと考えており、引き続き注視していきます。

以上

10月4日(金)、県議会玲和元年12月定例会が閉会、9月補正予算等が全会一致で可決・成立しました。県議団が発表した見解をかいつまんで報告します。

1)9月補正予算について

6月18日の地震被災した中小企業・小規模事業者に対して、既存の県独自制度「中小企業スーパートータルサポ事業」を拡充した支援制度を創設しました。県が事業費の2/3を補助するもので、60件7500万円を想定しています。

先の6月定例会で成立した一部損壊家屋の瓦屋根修繕事業や旅館・ホテル宿泊補助などと併せて、積極的な支援策として評価できます。

先月発生した千葉県の台風被害で注目されている、「県・市の事業の9割を国が補助する」という支援策の先例となっています。

一方、瓦屋根修繕でも、中小企業支援でも、ただでさえ生活の厳しい世帯、営業に苦労している業者では、自己負担分を捻出できないという状況も希では無いと考えられます。

支援策の更なる拡充も必要となりますし、そもそも、災害救助法・被災者生活再建支援制度の範囲の限定など、立ち遅れた国の制度が問われています。

2)一般質問について

9月20日に私が一般質問を行いました。

①日韓関係

日本政府の対応が一方的であったことと、侵略と植民地支配について安倍政権が一貫して反省の姿勢を後退させてきたことが日韓対立の引き金になった経過を示し、友好関係の維持・前進について知事の見解を求めました。

知事は、「現在、日本と韓国の政府同士では様々な課題があることは承知をしている。両国の関係は長い歴史の中でこれまでも様々な紆余曲折があった。このような時だからこそ、地域間や民間の交流をできるだけ活発に行い、相互の絆を強めていくことが大切」と答弁しまし。安倍政権が煽る反韓・嫌韓の流れに組みしない冷静な姿勢として評価できます。

②被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度の支援対象を一部損壊まで拡大することを国に求めることについて、知事は全国知事会がようやく「半壊までの拡大」を求めるようになったという到達を踏まえて、「様々な観点から更なる検討が必要と考え」と答えるにとどまりました。

③避難所の整備・充実

近年の災害での「間接死」の増加の状況が避難所の質的向上の必要性を示していると、資機材の充実などを求めたことに対して、防災くらし安心部長は「市町村段階で進んでいる段ボール製品の供給に関する県としての協定を締結に向けて検討する」との答弁を行いました。

④加齢性難聴の医療と難聴者支援

高齢化の進行の中で「75歳を過ぎると約半数が難聴となる」「公的な購入補助が無いことなどから補聴器の利用率が低い」などの実情を示して支援策を求めたところ、知事は「難聴対策は大きな課題」との認識を示し、「政府や他の自治体の動向なども注視し、市町村など様々な関係者からのご意見をお聞きしながら、検討したい」と次につながる答弁を行いました。

⑤高校での特別支援教育の充実

高校での特別支援教育の遅れの実情、山添校廃止、定時制・通信制の庄内町移転の問題を指摘したことに対して、教育長は「特別支援教育支援員を必要性の高い学校に配置しているが、非常に重要であることから、引き続き国に地方財政措置の拡充を要望しながら、支援員の増員を検討する」との答弁をおこないました。来年度予算で実施させていかねばなりません。

⑦教育における『過度の競争主義の弊害』

日本の教育システムが「過度に競争主義的で子どもにストレスを与え、発達を歪めている」という厳しい指摘を国連子どもの権利委員会から4度に渡って勧告されていることについての見解を求めた所、教育長ては「過度な競争が、様々な弊害をもたらす可能性がある」「必要であれば競争も教育の選択肢の中に入る。発達段階に応じて、競い合う体験も必要」「全国的には過剰な競争と指摘されているような例もあるが、本県は子供の人間形成にとって好影響を与えるような多くの活動が展開されている」と県では過度な競争は無縁であるかのような認識を示しました。

本県に於いても、いじめ・暴力・不登校等々、子どもたちのストレスが様々な形で噴出していることを直視し、全国学力テストの点数競争を煽ったり、進学校の中高一貫校化など競争主義に拍車をかける政策を見直すことが強く求められています。

4)常任委員会・特別委員会での質問について

渡辺ゆり子県議は「消費税のインボイス制度(商工労働観光常任委員会)」「児童扶養手当の現況確認 (子ども育成若者定着支援対策特別委員会)」について質問しました。

私は厚生環境常任委員会で、医師確保対策について、国の医師需給検討会が示している「医師需給見通し」が「医師不足ではなく医師の偏在」という認識の上に、不十分な医療供給体制と過重な医師労働を将来に渡って続けることを前提としていることを指摘、真に必要な医師養成の拡大を国に求めて行くべき、医学部の「地域枠」の拡大を山形大学に求めていくべきと主張しました。

また、これまで19億円の財源を投入してきた医師修学資金制度の効果の検証と内容の見直し・拡充を求めました。

産業振興対策特別委員会では、卸売市場条例の廃止についての議案に関して、条例改正の理由になっている国がおこなった法改定への反対の立場を表明、県卸売り市場整備計画の終了の問題について質問しました。

5)病院再編、統合病院名公表

会期中に厚生労働省が、公立病院等の再編・統合に係る対象病院として、本県の7病院を含めて公表したことに関し、「病院リストラの促進を狙った厚労省の公表への抗議と、地域医療を守る対応を求める要望書」を10月4日、県に提出しました。

6)山形県議会自民党会派の「最低賃金」質問

9月19日の代表質問で、最大会派の自民党が条件を付しながらも「最低賃金を一律にすべき」との質問しました。

党県議団は、6月定例会でも渡辺ゆり子県議が「せめて早期に1000円へ、全国一律」と知事に質問するなど、そのことを一貫して求めてきました。

自民党会派も世論に動かされつつあることを示しました。

7)イージスアショア調査

イージスアショアの配備候補地の再調査が山形県内でも行われることについて、選定された場合の対応を問われた知事は、9月10日の記者会見で「再調査自体は致し方ないと思った訳ですけれども、正直申し上げて、山形県内にもということには、意外というか驚いている。仮定の話にはこたえられないが、県内調査について、県民のみなさんがどう考えるか把握したい。県民の思いを大切にしたい」と述べました。

配備については関係県民らから、強大な出力を持つレーダーによる電磁波の影響や、迎撃ミサイルを発射した場合に演習場外の民間地にブースターが落下する危険、結果として、Iターン(移住者の受け入れ)などの町づくりをも阻害することについての強い懸念の声が上がり、反対運動が広がっています。

そもそも、防衛政策としての有効性、費用対効果があるのかどうか、防衛関係者からすら疑問の声が投げかけられています。

県としても、県民の暮らしの安心を守る立場から、導入計画と、本県での調査実施に反対することが求められています。

日本共産党と山形県議団は、アメリカの言いなりに、国民の安全を脅かすイージスアショア配備計画に反対し、政府に撤回を求めます。

以上。

20日(金)一般質問をおこないました。

1.日韓関係についての知事の所感について

2.山形県沖地震と防災上の課題への対応について

①被災者生活再建支援制度について

ⅰ 一部損壊まで制度の対象にすることを国に求める

ⅱ 「全壊20万円、半壊10万円」にとどまっている県独自の制度の拡充。

②避難所資機材について

避難所設置基準が貧弱なために避難者が健康を害する問題を指摘、県独自に

設備・資材等の充実と、県内市町村の整備の実態調査をもとめる。

また、避難所生活の改善に求められる段ボールベッドについて、業界との災

害時の協定を県として締結すること。

3.加齢性難聴の医療と難聴者支援について

加齢性難聴が、認知症の要因となるなど健康と日常生活を損なう大きな要因であ

ること、補聴器の公的支援が低水準のため普及が遅れていることを指摘。国制度の

改善と、県として調査・研究することを求める。

4.教育のあり方について

①高校での特別支援教育の充実

発達障害などの生徒を支援する特別支援教育について、高校での実施が遅れて

いることを指摘。

田川地区の高校配置の問題点を指摘し、強化策を求める。

②教育における「過度の競争主義の弊害」についての教育長の所感

全国学力テストの点数向上対策や、鶴南鶴北を統合して中高一貫校にすること

などは、国連子どもの権利委員会が日本政府に勧告している「過度に競争主義

的な教育」であることを指摘。

県としては、本来の教育のあり方に立ち返って考えるべきであることを主張。

③田川地区高校再編と中高一貫校

上記質問の点など、関係者の声を無視して決められたものであることを厳しく

指摘、受験競争の過熱と低年齢化、学校間の格差、地域間の格差を生まない再

編を求める。

1年に一度の知事・全部長等に質問する1年に1度の機会ですので、一か月前

から睡眠4時間で準備しましたところ、眩暈に見舞われた上、午前3時まで眠れ

ない身体になってしまいました。年相応の頑張り方を考えねばなりません。

先般の地震被害について、先週改めて調査、25日の庄内地域議員協議会で取り上げました。

①風評被害による温海温泉の観光客減少

行政の中に「キャンセルは収まり、平年水準を回復した」という受け止めもあったようなのですが、実際に旅館・ホテルを訪ねると、そういう回答は一軒しかありませんでした。

○宿泊補助は選挙対策か?

県と市でおこなっている宿泊費補助(1人3千円)は効果が上がっていると好評でしたが、するとそれが終わって以降の落ち込みが懸念されます。

国が打ち出した宿泊費補助が、その役割を果たす事が期待されるはずなのですが、その制度は、日本旅行業協会という組織に委託され、そこを通して大手旅行代理店が「被災地宿泊補助付きコース」を組むというもので、コースの対象になるような大きな旅館・ホテルにしか客は行きません。

しかも、山形県のキャンセルは9割が庄内、7割が温海温泉となっている(新潟県も同様に瀬波温泉に集中)にも関わらず、新潟県・山形県全域が対象になっています。

関係者は、「被災地支援のハズが、参院選の選挙対策に化けてしまった」と嘆いていました。

事業の状況を注視しながら、制度の拡充・改善を国に求めていくべきと問いました。

②瓦屋根の改修

田川建労や瓦業者の話を聴取。地元の瓦業者に依頼が殺到していて、「いくら急いでも一戸に一週間」というペースで予測すると、来年になっても終わりそうもありません。ブルーシートのままでは台風や雪で大変な事になってしまいますから、対策は急務と実感しました。

○行政の役割は大

庄内に瓦工事組合加盟業者が23社あるとは言っても、日頃付き合いの無い業者に客を紹介する事はできず、行政のリーダーシップが不可欠であること、足場の不足も予測される事から県内他地域への呼び掛けも検討する必要がある事等を求めました。

いずれの提起についても、実情反映したものと認識したか、「市と相談しながら検討していく」という答弁が得られました。

国会議員団、鶴岡市議団と連携しながら、引き状況をけいぞくてきに党県議団としての県への申し入れも検討していきます。

地震の翌翌日6月20日木曜日、高橋ちづ子衆議院議員と鶴岡市議団と一緒に、地震被害の調査をおこないました。

①市役所 山口副市長と秋葉危機管理課長

②あつみ温泉避難所、ホテル、道路、民家

③鼠ヶ関港 漁協鼠ヶ関支所長、漁師

④小岩川 自治会長

⑤出羽の雪酒造 会長

⑥鶴岡駅前マリカ跡地

等を終日訪問して聞き取り調査、週明け月曜日に若松副知事に対策を申し入れました。

瓦屋根修繕・葺き替え支援、観光風評被害対策、港湾補修、 酒造業(界)支援、道路・公共建築物等の安全点検と補修、防災対策の点検と見直しなどです。

その後、いくつかの項目は実施されました。

地震の規模の割には、被害は限定的と言われていますが、一人一人の被災者にとっては、甚大な被害であり、早急な支援策の実施が求められています。

選挙前の議会運営委員会で確認されていましたが、新しい構成で再確認ということでしょう。

県の事業が海外で活発になっていることから、必要があれば海外も視察対象になるという事は否定するものではありません。

しかし、視察は調査すべき案件があるですけれ時におこなうものであり、全員が必ず海外にというのでは、「海外ありきの特権的制度」の謗り(そしり)を免れないでしょう。

それに、以前自民党のある議員が政務活動費でおこなった海外視察が「観光だ」として費用の返還となる、政務活動費不正使用で議員が辞職するなど、議員の金に対する県民の不信が解消されていません。

党議員団は22日に新しい議長に対して、海外視察制度廃止も含む「議会改革提言」の提出を予定しています。