今回は、宮崎県日向市美々津町に鎮座する神武天皇御東遷御船出之地 として伝わる立磐神社とその境内と裏手にある神社名の由来ともなっている巨石の紹介です。

宮崎市内から国道10号線を北へ走ること1時間ほど。宮崎の山間部から日向灘へと流れる耳川の河口に立磐神社は鎮座しています。

専用の駐車場は、特にありませんが参道入口手前の耳川の防波堤に停めることが出来ます。

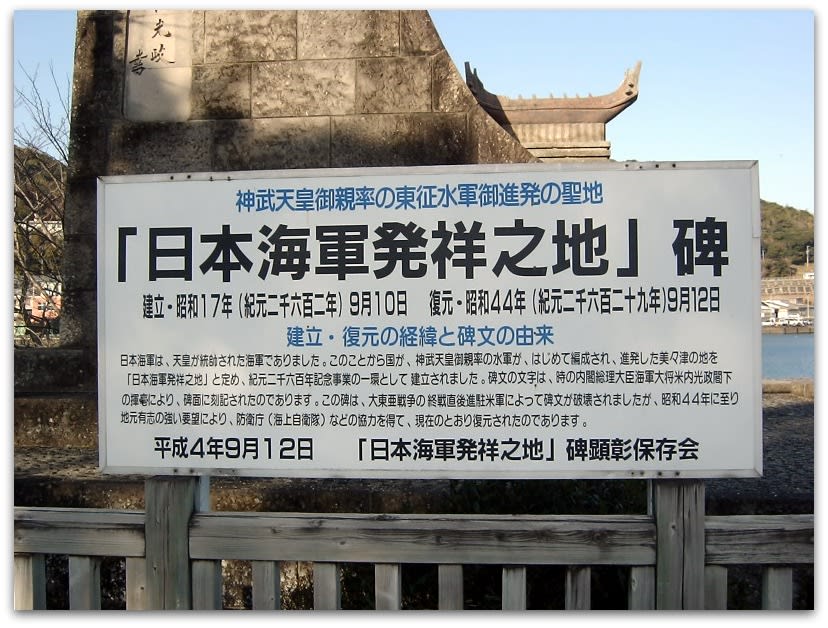

参道入口に「日本海軍発祥の地」碑が建っています。

案内板(写真クリックで拡大)

日本海軍の昔を尋ねてゆけば、神武天皇御東遷当時の船団が一番古いのではないか、これこそが日本海軍の始めである、ということで、紀元二千六百年(昭和十五年)宮崎県奉祝記念事業として、立磐神社境内に建立されました。(公式ページより引用)

石製一の鳥居

見どころが多いのもこの神社の特徴です。

境内には、曰くありげな霊石がたくさん祀られています。

神武天皇御腰掛岩 こちらの霊石は、神武天皇が東征のおりここに腰かけて指揮をした場所と伝わります。玉垣を巡らせ岩そのものを神武天皇の御神体として崇めているのだそうです。

神武天皇御腰掛岩 玉垣前の石鳥居 写っている女の子の背丈は120㎝くらいですから笠木までは160㎝くらいでしょうか?小振りの鳥居です。

立派な楠の御神木 樹齢 300年~400年ともいわれています。

御神木の洞(うろ) かつては、子供が余裕で入れるほどの広さだったそうです。

拝殿

本殿と背後の磐座 何処からかか移動してここに祀られたものと思われます。

祭祀:住吉三神 航海の守護神

・底筒男命(そこづつのおのみこと)

・中筒男命(なかづつのおのみこと)

・表筒男命(うわづつのおのみこと)

・神武天皇(じんむてんのう)

由緒:

立磐神社は、その昔、神武天皇御東遷の際、美々津港より御船出するにあたり、航海の安全を御祈念され、海上の守護神であられる底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神を奉斎したことに因んで、第十二代景行天皇の御代に創祀されました。天正六年、大友氏と島津氏の耳川の合戦の戦火により、社殿及び宝物、貴重なる文献等は消失しましたが、元和九年に再興されました。境内には、神武天皇が座られたという「神武天皇御腰掛の岩」があり、玉垣を巡らして岩其のものを神武天皇の御神体として崇拝しております。

(公式ページより引用)

由緒案内板(写真クリックで拡大)

いわゆる柱状節理です。この辺りの海岸では良く見られる巨石です。

高天原から日向(ひむか)の地(現在の宮崎県)に降り立ったとされる天孫・ニニギノミコトから数えて四代目“神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイワレヒコノミコト) ”(のちの神武天皇)は、兄弟たちに相談し平安に政治を行う場所を求め日向から東の大和(やまと)に向けて出発することを決意します。紆余曲折ののち大和を平定し橿原宮(奈良県)で、初代天皇として即位されました。

この、神武天皇の東征伝説は、有名な話ではありますが記紀に見られる記述は、結構あっさりしていて

古事記では・・

「何れの処にいまさば、平らけく天の下の政を聞こしめさむ。なお東に行かむと思ふとのりたまひて、即ち日向より発ちて筑紫に」

日本書紀では・・

「冬十月丁巳の朔……日向より諸皇子・舟軍(ふないくさ)を率いて東征」

とあるだけです。

「何れの処にいまさば、平らけく天の下の政を聞こしめさむ。なお東に行かむと思ふとのりたまひて、即ち日向より発ちて筑紫に」

日本書紀では・・

「冬十月丁巳の朔……日向より諸皇子・舟軍(ふないくさ)を率いて東征」

とあるだけです。

神武天皇自体の存在を否定する議論もあり、ましてや出生地や生い立ちなどは何も言及されていません。

しかし、この地方では「日向神話」として神武天皇の足跡が各地に残されており船出の港に選ばれたのがここ「日向市の美々津の立磐神社だった」と伝えられています。

(撮影日:2004.2)

※ 訪問日が2002年で、かなり時間が経過しています。現状と異なっている可能性もございます。ご了承ください。

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます