「働き方は『会社員』と同じなのにフリーランスとして扱われ、法的な保護からこぼれ落ちてしまう『偽装フリーランス』」(朝日新聞デジタル『【そもそも解説】「偽装フリーランス」何が問題? 放置される構造は』2023年7月25日配信)

偽装フリーランス問題

東京新聞(TOKYO Web)の昨日(2023年11月24日)配信された記事の中に「フリーランス保護新法を審議した今年4月の参院内閣委員会で、委員たちから聞き慣れない造語が飛び交った。この『偽装』問題への懸念から、成立した新法には『偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する』との付帯決議が付された」(『「偽装フリーランス」が常態化する宅配業界 労働者の「無権利状態」を防ぐ立法を』抜粋)と記載されている。

東京新聞は「フリーランス保護新法」としているが、フリーランス保護法、フリーランス新法とも呼ばれている法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。そして特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(付帯決議)は衆議院と参議院の附帯決議(付帯決議)がある。

フリーランス保護法(フリーランス新法)附帯決議(付帯決議)

まず衆議院「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(2023年4月5日)15条には「偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること」と書かれている。

また参議院「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(2023年4月27日、参議院内閣委員会)18条には「労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとともに、いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること」と記載されている。

これらを整理すると、フリーランス保護法(フリーランス新法)附帯決議(付帯決議)の偽装フリーランスにかかわる記載について、東京新聞は「偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する」とし、衆議院は「偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること」とし、そして参議院は「いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること」とされている。つまり、東京新聞は「準従属労働者」については削除して報じていることになる。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(参議院)(PDF)

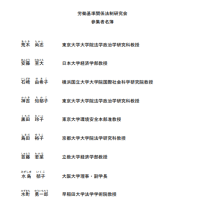

厚生労働省「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」

厚生労働省の有識者会議「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の第1回検討会が2023年9月11日に開催されたが、その第1回検討会の参考資料1は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院・参議院 内閣委員会)」。*附帯決議は資料ではなく参考資料なので、厚生労働省の附帯決議は検討会での論点ではなく<参考>にすぎない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院・参議院 内閣委員会)(PDF)

「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書を厚労省が公表

厚生労働省の有識者会議「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書は、厚生労働省が2023年10月20日に公表している。

この報告書の「労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認」(報告書20頁)には、 労働基準法は「事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受ける労働者を対象とし」「労働者が働く場である事業場を単位として規制を適用することで、労働者を保護する法的効果を発揮してきた」が、「一方で、変化する経済社会の中で、フリーランスなどの個人事業主の中には、業務に関する指示や働き方が労働者として働く人と類似している者もみられること、リモートワークが急速に広がるとともに、オフィスによらない事業を行う事業者が出現してきていることなどから、事業場単位で捉えきれない労働者が増加していることなどを考慮すると、『労働者』『事業』『事業場』等の労働基準法制における基本的概念についても、経済社会の変化に応じて在り方を考えていくことが必要である」と記載されている。

「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書(PDF)

労働政策審議会(労政審)労働条件分科会

厚生労働大臣諮問機関の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会が2023年11月13日に開催されたが、議題は「労働政策審議会労働条件分科会運営規程の改正について」と「新しい時代の働き方に関する研究会報告書について」。

なお、この労働条件分科会において厚生労働省は「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書の概要と要所に触れた後、「大きな方向性と考え方を示したもので具体的な法制度には言及していない。来年(2024年)、働き方改革関連法の施行5年の見直しのタイミングでもあり、より具体的な法制度を含めた研究を進めなければならない」と説明した、とアドバンスニュースは報じている。

労基法見直し検討、年度内に「新たな研究会」設置 労政審労働条件分科会(アドバンスニュース)

労働者範囲拡大を連合会長は求めたが岸田首相は無視

第23回 新しい資本主義実現会議(議長は岸田文雄内閣総理大臣)が、2023年(令和5年)10月25日に総理大臣官邸会議室で開催された。議事は(1)供給サイドの強化の在り方(省人化投資、高齢者就労の活性化、リ・スキリングを含む)、(2)コンテンツ産業の活性化(アニメ・ゲーム・漫画・映画・音楽・放送番組等)。

新しい資本主義実現会議(第23回)議事要旨によると、芳野連合会長は「連合はこれまで文化芸能芸術分野で活躍されているフリーランスの方々と意見交換を重ね、課題の把握に努めてきた。コンテンツ産業に限らず、多くのフリーランスは発注者に対し弱い立場にあり、長時間にわたる就業時間の削減をはじめとする環境整備や報酬の引上げが重要課題となっている。来年(2024年)施行予定のフリーランス新法は、フリーランスの契約適正化には一定程度の効果が見込まれるが、フリーランス保護策についてはさらなる施策の強化が求められる」と発言している。

また、芳野連合会長は「特に1985年以降改正がなされていない『労働者性の判断基準』を見直し、労働者の範囲を拡大することは、この業界を含め、請負契約で働く者の保護に必要不可欠である。あわせて、コンテンツ産業だけでなく、日本で就業・就労しているフリーランスや労働者が公正に適正に評価され、安定した就業環境と創造性を発揮しやすくする場をつくる必要があり、政府にはこうした支援策を強化していただきたい」と述べている。

このように芳野連合会長は、労働者性の判断基準を見直して労働者の範囲を拡大すること、つまり労働基準法などの労働法における労働者定義の拡大を政府に求めている。

この芳野連合会長の発言後、武見厚生労働大臣、盛山文部科学大臣、新藤新しい資本主義担当大臣、岸田内閣総理大臣が発言しているが、労働者性の判断基準を見直して労働者の範囲を拡大すること、労働基準法などの労働法における労働者定義の拡大することには全く触れられていない。芳野連合会長の「労働者性判断基準見直し」「労働者範囲拡大」という提言は完全に無視された。

第23回 新しい資本主義実現会議議事要旨(PDF)

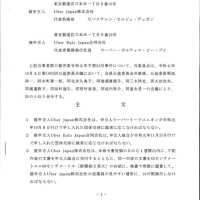

フリーカメラマンの通勤事故を労働基準監督署が労災認定

朝日新聞デジタルは2023年11月14日に配信された記事で「形式的にはフリーランスだが、実態は労働者と変わらない『偽装フリーランス』の問題をめぐり、品川労働基準監督署(東京都)が、都内の会社と業務委託契約を結ぶフリーカメラマンの男性(40)が通勤中に遭った交通事故を労災と認定したことがわかった。労基署の決定は10月12日付」(『フリーカメラマンの通勤事故、「労災」と認定 偽装フリーランス問題』)と報じ、そして「フリーランスは自身の広い裁量で働ける一方、労働基準法などで保護される『労働者』と扱われず、原則として労災保険などの対象にならない。しかし男性の場合、繁忙期は同社からの仕事だけで月200時間働くこともあり、他の仕事を受ける余裕はなかった。撮影自体は自身に裁量があるが、撮影場所や時間は発注者の意向に拘束され、会社から撮影件数に関係ない月ごとの固定報酬が支払われた。カメラ以外の機材も会社から無償提供されていたという。品川労基署はこうした働き方の実態を踏まえ、男性にはフリーランスとしての裁量がなく、会社から細かな指揮命令を受ける労働者だったと判断して、労災認定したとみられる」と。

フリーカメラマンの通勤事故、「労災」と認定 偽装フリーランス問題(朝日新聞デジタル)

死亡した宝塚歌劇団員と偽装フリーランス問題

死亡した宝塚歌劇団員の問題で、西宮労働基準監督署が2023年11月22日、歌劇団に立ち入り調査(臨検)を行い、労働基準法などの法令に基づいて組織の体制、労働時間の管理方法、勤務実態などの聞き取りをしたとのことだが、毎日新聞デジタル版は「死亡した劇団員の女性はフリーランスという形式で、歌劇団とは雇用契約(労働契約)ではなく、業務委託契約を結んでいた。弁護士チームがまとめた調査報告書は、死亡直前1カ月に118時間の『時間外労働』があったと試算し、長時間の業務などにより心理的負荷がかかっていた可能性を指摘した。歌劇団の木場健之理事長も(11月)14日の記者会見で『安全配慮義務を果たせなかった』と言及した」(『宝塚劇団員死亡「労働者守らぬ体質が招いた」 パワハラ被害の元裏方』2023年11月23日配信)と報じている。

宝塚劇団員死亡「労働者守らぬ体質が招いた」 パワハラ被害の元裏方(毎日新聞)

・偽装フリーランスなのか準従属労働者なのか

フリーカメラマンを支援するユニオン出版ネットワーク(労働組合)と宝塚歌劇団員の遺族側弁護団は偽装フリーランスと呼んでいた。また、かつて経済産業省の研究会は「雇用関係にない働き方」、また厚生労働省の検討会は「雇用類似の働き方」とも呼んでいた。

そして、いわゆるフリーランス保護法(フリーランス新法)の国会(衆議院と参議院内閣委員会)附帯決議(付帯決議)には偽装フリーランスまたは準従属労働者(特定企業に対する従属性が高く、業務実態が労働者に近い者)と記載している。

フリーカメラマンも死亡した宝塚歌劇団員も準従属労働者と呼ぶべきかもしれないが、偽装フリーランスが一般には馴染みやすいので、この問題を「偽装フリーランス問題」と呼ぶことが適切に思える。

・労災保険法なのか労働契約法なのか

アマゾン配達員もフリーカメラマンも労働基準監督署に労災申請をして監督署に労災保険法上の労働者とみとめられて「労災認定」を勝ち取っている。

しかし、今回の宝塚歌劇団員の遺族弁護団は(労働契約法に規定された)安全配慮義務違反を訴えているので、労働契約法法上の労働者にあたるかどうかが問われることになる。

労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」 と規定されているが、今後、裁判所で争われることになれば、どのような判決がでるのか、注視する必要がある。

・無期転換ルールと偽装フリーランス問題

死亡した宝塚歌劇団員の場合は5年目までは雇用契約であったらしいが、6年目からは業務委託契約に変えられ、7年目に死亡している。これは労働契約法に規定された無期転換ルールと関係があるのではないかと推測することができる。

労働契約法第18条には「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする」と規定されている。

「期間の定めのない労働契約」とは1年契約と言った有期雇用契約ではない契約、つまり無期雇用契約にあたるので、無期雇用転換ルールと呼ばれている。

死亡した宝塚歌劇団員は無期転換ルールから逃れるために、6年目からは業務委託契約への変更を強いられ、労働時間管理もされることもないフリーランスとして働かされたのではないかという疑いがある。これは最も深刻な「偽装フリーランス問題」ではないだろうか。

<関連記事>

偽装フリーランス問題

東京新聞(TOKYO Web)の昨日(2023年11月24日)配信された記事の中に「フリーランス保護新法を審議した今年4月の参院内閣委員会で、委員たちから聞き慣れない造語が飛び交った。この『偽装』問題への懸念から、成立した新法には『偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する』との付帯決議が付された」(『「偽装フリーランス」が常態化する宅配業界 労働者の「無権利状態」を防ぐ立法を』抜粋)と記載されている。

東京新聞は「フリーランス保護新法」としているが、フリーランス保護法、フリーランス新法とも呼ばれている法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。そして特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(付帯決議)は衆議院と参議院の附帯決議(付帯決議)がある。

フリーランス保護法(フリーランス新法)附帯決議(付帯決議)

まず衆議院「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(2023年4月5日)15条には「偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること」と書かれている。

また参議院「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(2023年4月27日、参議院内閣委員会)18条には「労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとともに、いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること」と記載されている。

これらを整理すると、フリーランス保護法(フリーランス新法)附帯決議(付帯決議)の偽装フリーランスにかかわる記載について、東京新聞は「偽装フリーランスの保護のため、労働基準監督署等が適切に確認する」とし、衆議院は「偽装フリーランスや準従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること」とし、そして参議院は「いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること」とされている。つまり、東京新聞は「準従属労働者」については削除して報じていることになる。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院)

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(参議院)(PDF)

厚生労働省「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」

厚生労働省の有識者会議「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の第1回検討会が2023年9月11日に開催されたが、その第1回検討会の参考資料1は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議 (衆議院・参議院 内閣委員会)」。*附帯決議は資料ではなく参考資料なので、厚生労働省の附帯決議は検討会での論点ではなく<参考>にすぎない。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(衆議院・参議院 内閣委員会)(PDF)

「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書を厚労省が公表

厚生労働省の有識者会議「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書は、厚生労働省が2023年10月20日に公表している。

この報告書の「労働基準法制における基本的概念が実情に合っているかの確認」(報告書20頁)には、 労働基準法は「事業または事務所に使用され、賃金の支払いを受ける労働者を対象とし」「労働者が働く場である事業場を単位として規制を適用することで、労働者を保護する法的効果を発揮してきた」が、「一方で、変化する経済社会の中で、フリーランスなどの個人事業主の中には、業務に関する指示や働き方が労働者として働く人と類似している者もみられること、リモートワークが急速に広がるとともに、オフィスによらない事業を行う事業者が出現してきていることなどから、事業場単位で捉えきれない労働者が増加していることなどを考慮すると、『労働者』『事業』『事業場』等の労働基準法制における基本的概念についても、経済社会の変化に応じて在り方を考えていくことが必要である」と記載されている。

「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書(PDF)

労働政策審議会(労政審)労働条件分科会

厚生労働大臣諮問機関の労働政策審議会(労政審)労働条件分科会が2023年11月13日に開催されたが、議題は「労働政策審議会労働条件分科会運営規程の改正について」と「新しい時代の働き方に関する研究会報告書について」。

なお、この労働条件分科会において厚生労働省は「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書の概要と要所に触れた後、「大きな方向性と考え方を示したもので具体的な法制度には言及していない。来年(2024年)、働き方改革関連法の施行5年の見直しのタイミングでもあり、より具体的な法制度を含めた研究を進めなければならない」と説明した、とアドバンスニュースは報じている。

労基法見直し検討、年度内に「新たな研究会」設置 労政審労働条件分科会(アドバンスニュース)

労働者範囲拡大を連合会長は求めたが岸田首相は無視

第23回 新しい資本主義実現会議(議長は岸田文雄内閣総理大臣)が、2023年(令和5年)10月25日に総理大臣官邸会議室で開催された。議事は(1)供給サイドの強化の在り方(省人化投資、高齢者就労の活性化、リ・スキリングを含む)、(2)コンテンツ産業の活性化(アニメ・ゲーム・漫画・映画・音楽・放送番組等)。

新しい資本主義実現会議(第23回)議事要旨によると、芳野連合会長は「連合はこれまで文化芸能芸術分野で活躍されているフリーランスの方々と意見交換を重ね、課題の把握に努めてきた。コンテンツ産業に限らず、多くのフリーランスは発注者に対し弱い立場にあり、長時間にわたる就業時間の削減をはじめとする環境整備や報酬の引上げが重要課題となっている。来年(2024年)施行予定のフリーランス新法は、フリーランスの契約適正化には一定程度の効果が見込まれるが、フリーランス保護策についてはさらなる施策の強化が求められる」と発言している。

また、芳野連合会長は「特に1985年以降改正がなされていない『労働者性の判断基準』を見直し、労働者の範囲を拡大することは、この業界を含め、請負契約で働く者の保護に必要不可欠である。あわせて、コンテンツ産業だけでなく、日本で就業・就労しているフリーランスや労働者が公正に適正に評価され、安定した就業環境と創造性を発揮しやすくする場をつくる必要があり、政府にはこうした支援策を強化していただきたい」と述べている。

このように芳野連合会長は、労働者性の判断基準を見直して労働者の範囲を拡大すること、つまり労働基準法などの労働法における労働者定義の拡大を政府に求めている。

この芳野連合会長の発言後、武見厚生労働大臣、盛山文部科学大臣、新藤新しい資本主義担当大臣、岸田内閣総理大臣が発言しているが、労働者性の判断基準を見直して労働者の範囲を拡大すること、労働基準法などの労働法における労働者定義の拡大することには全く触れられていない。芳野連合会長の「労働者性判断基準見直し」「労働者範囲拡大」という提言は完全に無視された。

第23回 新しい資本主義実現会議議事要旨(PDF)

フリーカメラマンの通勤事故を労働基準監督署が労災認定

朝日新聞デジタルは2023年11月14日に配信された記事で「形式的にはフリーランスだが、実態は労働者と変わらない『偽装フリーランス』の問題をめぐり、品川労働基準監督署(東京都)が、都内の会社と業務委託契約を結ぶフリーカメラマンの男性(40)が通勤中に遭った交通事故を労災と認定したことがわかった。労基署の決定は10月12日付」(『フリーカメラマンの通勤事故、「労災」と認定 偽装フリーランス問題』)と報じ、そして「フリーランスは自身の広い裁量で働ける一方、労働基準法などで保護される『労働者』と扱われず、原則として労災保険などの対象にならない。しかし男性の場合、繁忙期は同社からの仕事だけで月200時間働くこともあり、他の仕事を受ける余裕はなかった。撮影自体は自身に裁量があるが、撮影場所や時間は発注者の意向に拘束され、会社から撮影件数に関係ない月ごとの固定報酬が支払われた。カメラ以外の機材も会社から無償提供されていたという。品川労基署はこうした働き方の実態を踏まえ、男性にはフリーランスとしての裁量がなく、会社から細かな指揮命令を受ける労働者だったと判断して、労災認定したとみられる」と。

フリーカメラマンの通勤事故、「労災」と認定 偽装フリーランス問題(朝日新聞デジタル)

死亡した宝塚歌劇団員と偽装フリーランス問題

死亡した宝塚歌劇団員の問題で、西宮労働基準監督署が2023年11月22日、歌劇団に立ち入り調査(臨検)を行い、労働基準法などの法令に基づいて組織の体制、労働時間の管理方法、勤務実態などの聞き取りをしたとのことだが、毎日新聞デジタル版は「死亡した劇団員の女性はフリーランスという形式で、歌劇団とは雇用契約(労働契約)ではなく、業務委託契約を結んでいた。弁護士チームがまとめた調査報告書は、死亡直前1カ月に118時間の『時間外労働』があったと試算し、長時間の業務などにより心理的負荷がかかっていた可能性を指摘した。歌劇団の木場健之理事長も(11月)14日の記者会見で『安全配慮義務を果たせなかった』と言及した」(『宝塚劇団員死亡「労働者守らぬ体質が招いた」 パワハラ被害の元裏方』2023年11月23日配信)と報じている。

宝塚劇団員死亡「労働者守らぬ体質が招いた」 パワハラ被害の元裏方(毎日新聞)

・偽装フリーランスなのか準従属労働者なのか

フリーカメラマンを支援するユニオン出版ネットワーク(労働組合)と宝塚歌劇団員の遺族側弁護団は偽装フリーランスと呼んでいた。また、かつて経済産業省の研究会は「雇用関係にない働き方」、また厚生労働省の検討会は「雇用類似の働き方」とも呼んでいた。

そして、いわゆるフリーランス保護法(フリーランス新法)の国会(衆議院と参議院内閣委員会)附帯決議(付帯決議)には偽装フリーランスまたは準従属労働者(特定企業に対する従属性が高く、業務実態が労働者に近い者)と記載している。

フリーカメラマンも死亡した宝塚歌劇団員も準従属労働者と呼ぶべきかもしれないが、偽装フリーランスが一般には馴染みやすいので、この問題を「偽装フリーランス問題」と呼ぶことが適切に思える。

・労災保険法なのか労働契約法なのか

アマゾン配達員もフリーカメラマンも労働基準監督署に労災申請をして監督署に労災保険法上の労働者とみとめられて「労災認定」を勝ち取っている。

しかし、今回の宝塚歌劇団員の遺族弁護団は(労働契約法に規定された)安全配慮義務違反を訴えているので、労働契約法法上の労働者にあたるかどうかが問われることになる。

労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」 と規定されているが、今後、裁判所で争われることになれば、どのような判決がでるのか、注視する必要がある。

・無期転換ルールと偽装フリーランス問題

死亡した宝塚歌劇団員の場合は5年目までは雇用契約であったらしいが、6年目からは業務委託契約に変えられ、7年目に死亡している。これは労働契約法に規定された無期転換ルールと関係があるのではないかと推測することができる。

労働契約法第18条には「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする」と規定されている。

「期間の定めのない労働契約」とは1年契約と言った有期雇用契約ではない契約、つまり無期雇用契約にあたるので、無期雇用転換ルールと呼ばれている。

死亡した宝塚歌劇団員は無期転換ルールから逃れるために、6年目からは業務委託契約への変更を強いられ、労働時間管理もされることもないフリーランスとして働かされたのではないかという疑いがある。これは最も深刻な「偽装フリーランス問題」ではないだろうか。

<関連記事>