*goo blogは2025年11月18日に終了しますので、note(佐伯博正)の記事をご覧ください。

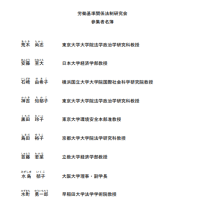

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)労働条件分科会が今月末(2025年2月28日に開催されますが、議題は「労働基準関係法制」について。

前回(2025年1月21日)の労働条件分科会では「労働基準関係法制研究会」報告書に関する厚生労働省の説明がなされましたが、アドバンスニュースの記事によると「早期に着手すべき課題と中長期的に検討を進める事項に分けた報告書で、早期の見直し課題のなかには副業・兼業の労働時間通算における割増賃金規定の撤廃などが盛り込まれている。来年の通常国会に改正法案を提出する場合は、年内をメドとした議論が必要で、次回(労働条件分科会)以降、進行方法や審議日程について厚労省が提示する」ということですから、2月28日の労働条件分科会では労働基準法改正(改悪)に向けた議論の進行方法や審議日程が厚生労働省から示される見込みです。

前回の労働条件分科会では労働者側委員(労働者代表委員)から「テレワークのみなし労働時間制(テレワーク時の『みなし労働時間制』)創設や副業・兼業時の割増賃金の通算撤廃といった働き過ぎを助長しかねない内容もある」と指摘されており、厚生労働省の提案が使用者側(使用者代表委員)により過ぎたものである場合には強い反発が予想されています。

追記:労働条件分科会における今後の議論の進め方(案)

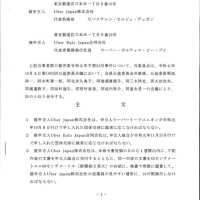

本日(2025年2月28日)開催された労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)労働条件分科会の資料「労働条件分科会における今後の議論の進め方(案)」によると、労働条件分科会における今後の議論の進め方として次のような提案がなされました。

・労働基準関係法制研究会の報告書においては、

(1)労働基準関係法制に共通する総論的課題として、労働基準法における「労働者」、「事業」、「労使コミュニケーションの在り方」

(2)労働時間法制の具体的課題(各労働時間制度)という柱立てがなされている。

・これを参考に、まずは、このような大括りのテーマ設定をした上で、同研究会報告書に盛り込まれた内容や、その他の必要な内容について、データも参照しつつ、議論を行うこととしてはどうか。

・その後、今夏を目途に意見を中間的に整理し、その後の進め方について改めて確認することとしてはどうか。

・年内を目途に議論の取りまとめを目指すこととしてはどうか。

また、上記を踏まえた令和6年度(2024年度)内の進め方(案)として、

(1)2月28日(本日)は 今後の議論の進め方、労働時間制度等に関する実態調査結果(速報)

(2)3月の第1回目は労働基準法における「労働者」及び「事業」

(3)3月の第2回目は労働時間制度等に関する実態調査結果(全体)

アドバンスニュースは本日の労働条件分科会に関して「多様な働き方に対応した労働基準法の見直しを提言した有識者研究会の報告書を踏まえ、厚生労働省は28日、労働政策審議会の労働条件分科会(荒木尚志分科会長)に日程感を含む議論の進め方を提案した。今夏をメドに中間的な整理を行い、その後の進め方について改めて確認したうえで、年内に議論の取りまとめを目指すという流れ。労働者側委員は『スケジュールありきではなく、しっかりと議論を進めていくことが重要』との見解を示した」と報じています。

労基法改正議論、厚労省が「今夏に中間整理・年内取りまとめ」を提案 労政審労働条件分科会(アドバンスニュース)

追記:労働条件分科会で労働側と使用側の意見は対立

日本経済新聞は昨日(2025年2月28日)開催され労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)労働条件分科会での労働基準法改正(改悪)をめぐる労働者側代表委員と使用者側代表委員の意見の対立を報じています。

まず、厚生労働省が公表している「労働基準関係法制研究会」報告書に盛り込まれた内容のうち連続勤務日数を最長13日間に制限することなどは、労働者側代表委員と使用者側代表委員の意見の対立はありません。

しかし「会社員に本業と副業の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みの廃止は、経団連(使用者側)が規制改革の一環で要望してきたが、連合(労働者側)は『長時間労働や過労死等の現実を無視したもの』との立場をとる」と、日本経済新聞は記事に書いています。

また「テレワークなどの在宅勤務と出社を組み合わせて働く人に向けた、在宅の日に限る新たなフレックスタイム制についても、連合側(労働者側)は労働時間の管理を徹底すべきだとして慎重だ」、「終業から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保する『勤務間インターバル』は、連合(労働者側)が全労働者を対象にした導入を求めるが、経団連(使用者側)は実務上の影響が大きいとして一律の義務付けには反対している。研究会(労働基準関係法制研究会)でも有識者の意見が分かれ、報告書(労働基準関係法制研究会報告書)で『様々な手段を考慮した検討が必要』との記述にとどまっていた」と日本経済新聞の記事は労働基準法改正(改悪)をめぐる労働者側代表委員と使用者側代表委員の意見の対立を開設しています。

なお日本経済新聞の記事によると、2月28日の労働条件分科会では、使用者側委員の鈴木重也・経団連労働法制本部長が「報告書に盛り込まれなかった裁量労働制の対象拡大や在宅勤務における深夜労働の割増賃金の見直しなどについても論点とするよう求めた」そうです。

さらに記事によると、労働者側委員の冨高裕子・連合総合政策推進局長は「スケジュールありきではなく、職場の実態を踏まえた議論をしてほしい」と発言しています。

労働基準法、副業促進へ改正議論 勤怠管理巡り労使対立(日本経済新聞)

労働政策審議会 労働条件分科会(厚生労働省サイト)

労働基準関係法制研究会(厚生労働省サイト)

Yahoo!ニュースHiromasaのページ

<関連記事>

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)労働条件分科会が今月末(2025年2月28日に開催されますが、議題は「労働基準関係法制」について。

前回(2025年1月21日)の労働条件分科会では「労働基準関係法制研究会」報告書に関する厚生労働省の説明がなされましたが、アドバンスニュースの記事によると「早期に着手すべき課題と中長期的に検討を進める事項に分けた報告書で、早期の見直し課題のなかには副業・兼業の労働時間通算における割増賃金規定の撤廃などが盛り込まれている。来年の通常国会に改正法案を提出する場合は、年内をメドとした議論が必要で、次回(労働条件分科会)以降、進行方法や審議日程について厚労省が提示する」ということですから、2月28日の労働条件分科会では労働基準法改正(改悪)に向けた議論の進行方法や審議日程が厚生労働省から示される見込みです。

前回の労働条件分科会では労働者側委員(労働者代表委員)から「テレワークのみなし労働時間制(テレワーク時の『みなし労働時間制』)創設や副業・兼業時の割増賃金の通算撤廃といった働き過ぎを助長しかねない内容もある」と指摘されており、厚生労働省の提案が使用者側(使用者代表委員)により過ぎたものである場合には強い反発が予想されています。

追記:労働条件分科会における今後の議論の進め方(案)

本日(2025年2月28日)開催された労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)労働条件分科会の資料「労働条件分科会における今後の議論の進め方(案)」によると、労働条件分科会における今後の議論の進め方として次のような提案がなされました。

・労働基準関係法制研究会の報告書においては、

(1)労働基準関係法制に共通する総論的課題として、労働基準法における「労働者」、「事業」、「労使コミュニケーションの在り方」

(2)労働時間法制の具体的課題(各労働時間制度)という柱立てがなされている。

・これを参考に、まずは、このような大括りのテーマ設定をした上で、同研究会報告書に盛り込まれた内容や、その他の必要な内容について、データも参照しつつ、議論を行うこととしてはどうか。

・その後、今夏を目途に意見を中間的に整理し、その後の進め方について改めて確認することとしてはどうか。

・年内を目途に議論の取りまとめを目指すこととしてはどうか。

また、上記を踏まえた令和6年度(2024年度)内の進め方(案)として、

(1)2月28日(本日)は 今後の議論の進め方、労働時間制度等に関する実態調査結果(速報)

(2)3月の第1回目は労働基準法における「労働者」及び「事業」

(3)3月の第2回目は労働時間制度等に関する実態調査結果(全体)

アドバンスニュースは本日の労働条件分科会に関して「多様な働き方に対応した労働基準法の見直しを提言した有識者研究会の報告書を踏まえ、厚生労働省は28日、労働政策審議会の労働条件分科会(荒木尚志分科会長)に日程感を含む議論の進め方を提案した。今夏をメドに中間的な整理を行い、その後の進め方について改めて確認したうえで、年内に議論の取りまとめを目指すという流れ。労働者側委員は『スケジュールありきではなく、しっかりと議論を進めていくことが重要』との見解を示した」と報じています。

労基法改正議論、厚労省が「今夏に中間整理・年内取りまとめ」を提案 労政審労働条件分科会(アドバンスニュース)

追記:労働条件分科会で労働側と使用側の意見は対立

日本経済新聞は昨日(2025年2月28日)開催され労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)労働条件分科会での労働基準法改正(改悪)をめぐる労働者側代表委員と使用者側代表委員の意見の対立を報じています。

まず、厚生労働省が公表している「労働基準関係法制研究会」報告書に盛り込まれた内容のうち連続勤務日数を最長13日間に制限することなどは、労働者側代表委員と使用者側代表委員の意見の対立はありません。

しかし「会社員に本業と副業の労働時間を通算して割増賃金を支払う仕組みの廃止は、経団連(使用者側)が規制改革の一環で要望してきたが、連合(労働者側)は『長時間労働や過労死等の現実を無視したもの』との立場をとる」と、日本経済新聞は記事に書いています。

また「テレワークなどの在宅勤務と出社を組み合わせて働く人に向けた、在宅の日に限る新たなフレックスタイム制についても、連合側(労働者側)は労働時間の管理を徹底すべきだとして慎重だ」、「終業から次の勤務開始までに一定の休息時間を確保する『勤務間インターバル』は、連合(労働者側)が全労働者を対象にした導入を求めるが、経団連(使用者側)は実務上の影響が大きいとして一律の義務付けには反対している。研究会(労働基準関係法制研究会)でも有識者の意見が分かれ、報告書(労働基準関係法制研究会報告書)で『様々な手段を考慮した検討が必要』との記述にとどまっていた」と日本経済新聞の記事は労働基準法改正(改悪)をめぐる労働者側代表委員と使用者側代表委員の意見の対立を開設しています。

なお日本経済新聞の記事によると、2月28日の労働条件分科会では、使用者側委員の鈴木重也・経団連労働法制本部長が「報告書に盛り込まれなかった裁量労働制の対象拡大や在宅勤務における深夜労働の割増賃金の見直しなどについても論点とするよう求めた」そうです。

さらに記事によると、労働者側委員の冨高裕子・連合総合政策推進局長は「スケジュールありきではなく、職場の実態を踏まえた議論をしてほしい」と発言しています。

労働基準法、副業促進へ改正議論 勤怠管理巡り労使対立(日本経済新聞)

労働政策審議会 労働条件分科会(厚生労働省サイト)

労働基準関係法制研究会(厚生労働省サイト)

Yahoo!ニュースHiromasaのページ

<関連記事>