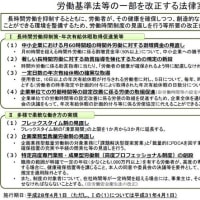

働き方改革関連法案が可決・成立し、働き方改革関連法が公布されました。この働き方改革関連法により労働時間上限規制が規定された労働基準法36条などが改正されます。

施行は2019年4月1日ですが、中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年4月1日になります。また、中小企業における月60時間超の残業の割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日になります。

なお、働き方改革関連法により改正される前の労働基準法は現行労働基準法と呼ばれ、改正後の労働基準法は新労働基準法と呼ばれます。

*現行労働基準法で赤字で記載された箇所は変更または削除される箇所になります。新労働基準法で赤字で記載された箇所は変更・追加または新設された項目(2項~6項、10項、11項)になります。また働き方改革関連法案の付帯決議は労働時間上限規制に関係する箇所のみ選択して記載しました。

現行労働基準法

(時間外及び休日の労働)

第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

2項 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3項 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

4項 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

新労働基準法

(時間外及び休日の労働)

第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

2 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)

3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

4 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3項 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

4項 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として 3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合に あっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

5項 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。

6項 使用者は、第一項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、 次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。

3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

7項 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

8項 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定め延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

9項 行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

10項 前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

11項 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

衆議院における付帯決議

2 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を 進めること。特に、自動車運転業務については、長時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後5年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善基準告示の見直しを行うなど必要な施策 の検討を進めること。

3 労働基準監督署においては、重大・悪質な法令違反について厳正に対処するとともに 労働基準関係法令が十分に理解されていないことに伴う法令違反も多数存在していること等を踏まえ、事業主に対する法令の一層の周知に 取り組むとともに、丁寧な助言指導等を行うことにより、事業主の理解の下、自主的な法令遵守が進むよう努めること。

参議院における付帯決議

2 働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月45時間、年360時間であり、労使は36協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は最小限に抑制すべきことについて指針に明記し、当該労使に周知徹底を図るとともに、とりわけ中小企業に対し、その達成に向けた労使の取組を政府として適切に支援すること。

3 労使が年720時間までの特例に係る協定を締結するに当たっては、それがあくまで通常予見できない等の臨時の事態への特例的な対応であるべきこと、安易な特例の活用は長時間労働の削減を目指す本法の趣旨に反するもので、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めるなど恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については特例が認められないこと、特例に係る協定を締結する場合にも可能な限り原則水準に近い時間外労働時間とすべきであることを指針等で明確化し、周知徹底するとともに、都道府県労働局及び労働基準監督署において必要な助言指導を実施すること。

4 特例的延長の場合においては、時間外労働時間の設定次第では四週間で最大160時間までの時間外労働が可能であり、そのような短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。

5 事業主は、特例の上限時間内であってもその雇用する労働者への安全配慮義務を負うこと、また、脳・心臓疾患の労災認定基準においては発症前一箇月間の時間外・休日労働がおおむね百時間超又は発症前2箇月間から6箇月間の月平均時間外・休日労働がおおむね80時間超の場合に業務と発症との関連性が強いと評価されることに留意するよう指針に定め、その徹底を図ること。

6 時間外労働時間の上限規制が五年間、適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その適用猶予期間においても時間外労働時間の削減に向けた実効性ある取組を関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化しつつ、推し進めること。

7 自動車運転業務の上限規制については、5年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年960時間という水準に設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における議論を加速し、猶予期間においても、実効性ある実労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、5年の適用猶予後に一般則の適用に向けた検討を行うに当たっては、一般則の全ての規定を直ちに全面的に適用することが困難な場合であっても、一部の規定又は一部の事業・業務についてだけでも先行的に適用することを含め検討すること。

8 自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時間等の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。また、改善基準告示の見直しに当たっては、トラック運転者について、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務の特性を十分に踏まえて、労働政策審議会において検討し、勤務実態等に応じた基準を定めること。

9 改正労働基準法第140条第1項の遵守に向けた環境を整備するため、荷主の理解と協力を確保するための施策を強力に講ずるなど、取引環境の適正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向けた環境整備に資する実効性ある具体的取組を速やかに推進すること。

10 医師の働き方改革については、応召義務等の特殊性を踏まえ、長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域における医療提供体制全体の在り方や医師一人一人の健康確保に関する視点を大切にしながら検討を進めること。

11 教員の働き方改革については、教員の厳しい勤務実態や学校現場の特性を踏まえつつ、ICTやタイムカード等による勤務時間の客観的な把握等適正な勤務時間管理の徹底、労働安全衛生法に規定された衛生委員会の設置及び長時間勤務者に対する医師の面接指導など、長時間勤務の解消に向けた施策を推進すること。また、学校における36協定の締結・届出等及び時間外労働の上限規制等の法令遵守の徹底を図ること。

12 本法による長時間労働削減策の実行に併せ、事業主が個々の労働者の労働時間の状況の把握を徹底し、かつその適正な記録と保存、労働者の求めに応じた労働時間情報の開示を推奨することなど、実効性ある改善策を講じていくこと。

15 時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、36協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を省令に具体的に規定し、監督指導を徹底すること。また、使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨の省令に基づき、その違反に対しては厳しく対処すること。

17 特に、中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分でない事業者が数多く存在すると考えられることを踏まえ、行政機関の対応に当たっては、その労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて必要な配慮を行うものとすること。

平成29年建議1(1)(3)

・(略)。併せて、省令で定める協定の様式において1年間の上限適用する期間の起算点を明確化することが適当である。

・また、36協定の必要的記載事項として、原則の上限を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを 省令に位置づけたうえで、当該健康確保措置として望ましい内容を指針に規定することが適当である。

健康確保措置の内容

平成29年建議によると、上記配布資料の記載につづけて、健康確保措置の内容は、「企画業務型裁量労働制対象者に講ずる健康確保措置として労働基準法第38条の4の規定に基づく指針に列挙された内容(代償休日又は特別な休暇の付与、健康診断の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、心とからだの相談窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導に基づく保健指導)を基本として、長時間労働を行った場合の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル等を追加することが適当である」と書かれています。

時間外・休日労働指針案

2018年8月9日に労働政策審議会・労働条件分科会が中央労働委員会講堂で開催されましたので、傍聴しました。

この日の労働条件分科会では事務局から時間外・休日労働指針案<正確には「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案」>(イメージ)が資料として配布されました。

時間外・休日労働指針案(イメージ)には、まず目的として「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他必要な事項を定めることにより、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものにすることを目的とする」と記載されていました。

つづいて「労使当事者の責務」「使用者の責務」が書かれていますが、使用者の責務では労使とも意見が述べられ、使用者の責務は健康確保措置の内容とともに時間外・休日労働指針案議論のポイントになりそうです。

使用者の責務(指針案イメージの2)

(1)使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない。

(2)使用者は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(平成13年12月12日付け労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、1箇月においておおむね45時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まる評価できるとされていること(略)に留意しなければならない。

追記:厚生労働省は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)についてのページに「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDFファイル)を新たに公開しました。(2018年12月27日)

法改正のポイント

・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

時間外労働 年720時間以内

時間外労働+休日労働 月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

とする必要があります。

・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。

・大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

*ポイントの詳細については、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDFファイル)を御覧ください。

「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDFファイル)

施行は2019年4月1日ですが、中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年4月1日になります。また、中小企業における月60時間超の残業の割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日になります。

なお、働き方改革関連法により改正される前の労働基準法は現行労働基準法と呼ばれ、改正後の労働基準法は新労働基準法と呼ばれます。

*現行労働基準法で赤字で記載された箇所は変更または削除される箇所になります。新労働基準法で赤字で記載された箇所は変更・追加または新設された項目(2項~6項、10項、11項)になります。また働き方改革関連法案の付帯決議は労働時間上限規制に関係する箇所のみ選択して記載しました。

現行労働基準法

(時間外及び休日の労働)

第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

2項 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3項 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

4項 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

新労働基準法

(時間外及び休日の労働)

第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

2 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)

3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

4 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3項 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

4項 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として 3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合に あっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

5項 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。

6項 使用者は、第一項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、 次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。

3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

7項 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

8項 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定め延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

9項 行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

10項 前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

11項 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

衆議院における付帯決議

2 時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を 進めること。特に、自動車運転業務については、長時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後5年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善基準告示の見直しを行うなど必要な施策 の検討を進めること。

3 労働基準監督署においては、重大・悪質な法令違反について厳正に対処するとともに 労働基準関係法令が十分に理解されていないことに伴う法令違反も多数存在していること等を踏まえ、事業主に対する法令の一層の周知に 取り組むとともに、丁寧な助言指導等を行うことにより、事業主の理解の下、自主的な法令遵守が進むよう努めること。

参議院における付帯決議

2 働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月45時間、年360時間であり、労使は36協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は最小限に抑制すべきことについて指針に明記し、当該労使に周知徹底を図るとともに、とりわけ中小企業に対し、その達成に向けた労使の取組を政府として適切に支援すること。

3 労使が年720時間までの特例に係る協定を締結するに当たっては、それがあくまで通常予見できない等の臨時の事態への特例的な対応であるべきこと、安易な特例の活用は長時間労働の削減を目指す本法の趣旨に反するもので、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めるなど恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については特例が認められないこと、特例に係る協定を締結する場合にも可能な限り原則水準に近い時間外労働時間とすべきであることを指針等で明確化し、周知徹底するとともに、都道府県労働局及び労働基準監督署において必要な助言指導を実施すること。

4 特例的延長の場合においては、時間外労働時間の設定次第では四週間で最大160時間までの時間外労働が可能であり、そのような短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。

5 事業主は、特例の上限時間内であってもその雇用する労働者への安全配慮義務を負うこと、また、脳・心臓疾患の労災認定基準においては発症前一箇月間の時間外・休日労働がおおむね百時間超又は発症前2箇月間から6箇月間の月平均時間外・休日労働がおおむね80時間超の場合に業務と発症との関連性が強いと評価されることに留意するよう指針に定め、その徹底を図ること。

6 時間外労働時間の上限規制が五年間、適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その適用猶予期間においても時間外労働時間の削減に向けた実効性ある取組を関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化しつつ、推し進めること。

7 自動車運転業務の上限規制については、5年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年960時間という水準に設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における議論を加速し、猶予期間においても、実効性ある実労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、5年の適用猶予後に一般則の適用に向けた検討を行うに当たっては、一般則の全ての規定を直ちに全面的に適用することが困難な場合であっても、一部の規定又は一部の事業・業務についてだけでも先行的に適用することを含め検討すること。

8 自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時間等の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。また、改善基準告示の見直しに当たっては、トラック運転者について、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務の特性を十分に踏まえて、労働政策審議会において検討し、勤務実態等に応じた基準を定めること。

9 改正労働基準法第140条第1項の遵守に向けた環境を整備するため、荷主の理解と協力を確保するための施策を強力に講ずるなど、取引環境の適正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向けた環境整備に資する実効性ある具体的取組を速やかに推進すること。

10 医師の働き方改革については、応召義務等の特殊性を踏まえ、長時間労働等の勤務実態を十分考慮しつつ、地域における医療提供体制全体の在り方や医師一人一人の健康確保に関する視点を大切にしながら検討を進めること。

11 教員の働き方改革については、教員の厳しい勤務実態や学校現場の特性を踏まえつつ、ICTやタイムカード等による勤務時間の客観的な把握等適正な勤務時間管理の徹底、労働安全衛生法に規定された衛生委員会の設置及び長時間勤務者に対する医師の面接指導など、長時間勤務の解消に向けた施策を推進すること。また、学校における36協定の締結・届出等及び時間外労働の上限規制等の法令遵守の徹底を図ること。

12 本法による長時間労働削減策の実行に併せ、事業主が個々の労働者の労働時間の状況の把握を徹底し、かつその適正な記録と保存、労働者の求めに応じた労働時間情報の開示を推奨することなど、実効性ある改善策を講じていくこと。

15 時間外労働時間の上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間労働の削減や過労死ゼロを実現するためには、36協定の協議・締結・運用における適正な労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を省令に具体的に規定し、監督指導を徹底すること。また、使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨の省令に基づき、その違反に対しては厳しく対処すること。

17 特に、中小企業・小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分でない事業者が数多く存在すると考えられることを踏まえ、行政機関の対応に当たっては、その労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて必要な配慮を行うものとすること。

平成29年建議1(1)(3)

・(略)。併せて、省令で定める協定の様式において1年間の上限適用する期間の起算点を明確化することが適当である。

・また、36協定の必要的記載事項として、原則の上限を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを 省令に位置づけたうえで、当該健康確保措置として望ましい内容を指針に規定することが適当である。

健康確保措置の内容

平成29年建議によると、上記配布資料の記載につづけて、健康確保措置の内容は、「企画業務型裁量労働制対象者に講ずる健康確保措置として労働基準法第38条の4の規定に基づく指針に列挙された内容(代償休日又は特別な休暇の付与、健康診断の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、心とからだの相談窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導に基づく保健指導)を基本として、長時間労働を行った場合の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル等を追加することが適当である」と書かれています。

時間外・休日労働指針案

2018年8月9日に労働政策審議会・労働条件分科会が中央労働委員会講堂で開催されましたので、傍聴しました。

この日の労働条件分科会では事務局から時間外・休日労働指針案<正確には「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案」>(イメージ)が資料として配布されました。

時間外・休日労働指針案(イメージ)には、まず目的として「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他必要な事項を定めることにより、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものにすることを目的とする」と記載されていました。

つづいて「労使当事者の責務」「使用者の責務」が書かれていますが、使用者の責務では労使とも意見が述べられ、使用者の責務は健康確保措置の内容とともに時間外・休日労働指針案議論のポイントになりそうです。

使用者の責務(指針案イメージの2)

(1)使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない。

(2)使用者は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(平成13年12月12日付け労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、1箇月においておおむね45時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まる評価できるとされていること(略)に留意しなければならない。

追記:厚生労働省は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)についてのページに「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDFファイル)を新たに公開しました。(2018年12月27日)

法改正のポイント

・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

時間外労働 年720時間以内

時間外労働+休日労働 月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

とする必要があります。

・原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

・法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。

・大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

*ポイントの詳細については、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDFファイル)を御覧ください。

「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDFファイル)