ダイアン・クック『人類対自然』

カバーのイラストは、表題作『人類対自然』を描いたものだと、読んだあとに気づいた。

湖面に浮かぶボートに3人の男が乗っている。

水は深く、底が見えない。

周囲は鬱蒼とした森がどこまでも続いている。

これだけを見たのなら、キャンプか釣りにでも来たのだろうと思う。

たわいない男たちの遊びの風景にしか見えない。

それが一転、こんな恐ろしいことになるとは、家を出た時、彼らは想像もしていなかったはずだ。

12の短篇は、どれも読んでいて落ち着かなくなる。

正体のはっきりしない何かに囲まれていて、そこで登場する人たちは生き残ろうともがく。

「世界がひどくなる直前に、わたしは愛する人と結婚した」で始まる『上昇婚』。

愛の物語かと思ったら、ひどくなる世界の物語。

家の外は無法地帯で、愛する人は彼女のために薬を買いに出かけようとして、玄関前の階段すら降りないうちに殺されてしまう。

外で一体何が起きているのか。

『やつが来る』は、会社でプレゼン中に、何者かに襲われ逃げ惑う社員たちの話。

やつが来るのは想定内のようで、事前に避難訓練をしていたようだ。

「やつ」とは何か。よくわからないのに、とてつもなく恐ろしい。

目に見えない何かに支配される感覚は、偶然の出来事に出会うと強くなる。

日常の些細な選択さえ、実は生き延びるための戦いなのかもしれない。

そんなことを大袈裟に考えてしまう。

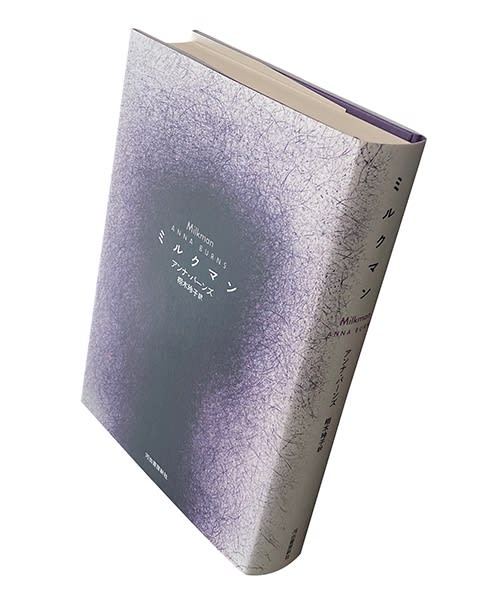

装画は木村晴美氏、装丁は緒方修一氏。(2022)