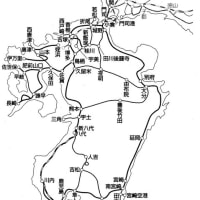

九州は,地震の少ないエリアですが,今月5日に熊本で震度5の地震がありました。桜島,新燃岳,阿蘇山の動きも活発化していることから,やや気がかりです。

◆10月26日 鹿児島で震度3 震源地は鹿児島県薩摩地方

10月26日午前6時58分ごろ,鹿児島県さつま町などで震度3の地震があった。気象庁によると,震源地は鹿児島県薩摩地方で,震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード(M)3・9と推定される。鹿児島県によると,被害の報告は入っていない。各地の震度は次の通り。

震度3=さつま,さつま宮之城保健センター,さつま神子,伊佐菱刈(鹿児島)▽震度2=水俣(熊本)枕崎(鹿児島)▽震度1=雲仙(長崎)八代(熊本)都城(宮崎)鹿児島(鹿児島)など

▼

また,26日午前6時21分ごろにも,薩摩地方を震源とする震度1の地震があり,薩摩川内市,さつま町,日置市で震度1を観測。気象庁によると,震源の深さは約10キロ,地震の規模はM2.3と推定される。

◆

薩摩川内市に立地の九州電力川内原子力発電所で2機(出力89万キロワット)の軽水減速・軽水冷却加圧水型原子炉が稼働している。九州電 力は,3号機(改良型加圧水型,159万キロワット)の増設を計画中である。3号機は1,2号機が立地する敷地の北側に建設される。出力は国内最大で, 建設費は約5400億円。2014年3月着工,19年12月運転開始を目指す。

なお,薩摩川内市は,原子力発電所,火力発電所,LPG基地が立地する南九州のエネルギー供給の拠点でもある。

◆熊本県菊池市旭志で震度5強の地震

10月5日午後11時33分ごろ,熊本県菊池市で震度5強の地震があった。同県合志市,大津町,菊陽町,西原村で震度4,熊本市などで震度3,福岡県久留米市などで震度2を観測。福岡市や北九州市など九州各地のほか,中国西部や四国など広い範囲で揺れを感じた。

政府は同日夜,首相官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置した。

気象庁によると,震源地は熊本県熊本地方で,震源の深さは約10キロ。マグニチュード(M)4・4と推定される。

菊池市は,2005年に菊池市,菊池郡七城町,旭志村,泗水町が合併して誕生した。熊本県の北東部に位置し,阿蘇の外輪山を源とする菊池川・合志川の恵みによる緑豊かな自然とともに,古い歴史,伝統,文化を持つ。農林業を基幹産業としており,シイタケの生産量は県内一。

▼各地の震度は次の通り。

震度5強=菊池旭志(熊本)

▽震度4

菊池,菊池泗水,大津引水,大津,菊陽,西原,合志竹迫(熊本)

▽震度3

熊本(熊本)日田栃野(大分)など

▽震度2

久留米(福岡)佐賀川副(佐賀)諫早多良見(長崎)南小国,南関,上天草(熊本)日田前津江(大分)高千穂,国富(宮崎)など

▽震度1

伊方(愛媛)下関(山口)福岡,苅田,大牟田(福岡)佐賀(佐賀)大村(長崎)八代,玉名,人吉,多良木,球磨,芦北(熊本)中津,大分,玖珠(大分)西都,宮崎,都城,小林(宮崎)長島鷹巣(鹿児島)など

◆10月4日 福岡で震度1 震源地は福岡県筑後地方

4日午前2時14分ごろ,福岡県の大牟田昭和で震度1の地震があった。気象庁によると,震源地は福岡県筑後地方で,震源の深さは約10キロ。

◆鹿児島・中之島で震度1 震源地は奄美大島北東沖

3日午後2時16分ごろ,鹿児島県・中之島で震度1の地震があった。気象庁によると,震源地は奄美大島北東沖で,震源の深さは約10キロ。

◆8月28日 宮崎,鹿児島で震度1

8月28日午前9時52分ごろ,宮崎県日南市や鹿児島県鹿屋市などで震度1の地震があった。気象庁によると,震源地は大隅半島東方沖で,震源の深さは約40キロ。

★,'*:..,.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~

◆10月6日 桜島で爆発的噴火続く 噴石1キロ超飛ぶ

鹿児島市の桜島・昭和火口(標高約800メートル)で6日,爆発的噴火が断続的に起こり,午前11時までに8回を数えた。鹿児島地方気象台によると,今年の桜島の爆発的噴火は744回となった。

同気象台によると,午前9時47分の小規模な爆発的噴火では,約1年4カ月ぶりに噴石が3合目(火口から1・3~1・8キロ)まで達した。

◆霧島連山の新燃岳 -近く爆発する可能性もある

霧島連山の新燃岳は先月7日の噴火以降,この1カ月間,噴火は観測されていませんが,専門家は「現在もマグマの供給が続いていて,近く爆発する可能性もある」と注意を呼びかけている。

気象庁も「地下深くのマグマだまりから新燃岳に多量のマグマが上昇すれば,噴火活動が再び活発化する可能性がある」と指摘し,引き続き火口から概ね3キロの範囲について,大きな噴石への警戒を呼びかけている。

◆気象庁が桜島,新燃岳など活発化で降灰警報導入

桜島や鹿児島と宮崎県の県境にある新燃(しんもえ)岳などで火山活動が活発になっていることから,気象庁は新たに「降灰警報」を導入する方針を固めました。

火山灰が降る量や範囲を詳しく示し、ぜんそくやアレルギーなどの健康被害や農畜産物被害の軽減とともに、道路や鉄道の規制の判断といった防災面に役立ててもらおうというものです。2012年度に警報の基準値を検討する作業に着手し,13年度から運用を始める予定です。