(1)後三年の乱

1083~1087年にかけて、清原氏の内乱を、源義家が収め、源氏の勢力を確たるものとした戦い。

【前九年の役の後】

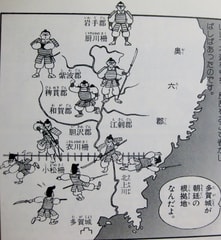

1051年、東北の豪族「安倍氏」を、将軍「源頼義(よりよし)」と、その子「源義家(よしいえ)」親子が、

出羽の豪族「清原氏」の助けを借りて討伐し、北方の王者の交代劇になった戦。

戦果を挙げた「源義家」は、京に戻り、白河天皇の護衛や、強訴の追捕をしていた。

乱後、清原氏は、安倍氏の領土もあわせ、奥州に強大な支配力をもつようになり、

源頼家の仲裁で、清原清衡と、清原家衡で分けることで、この戦を終わらせた。

【清原家の人たち】

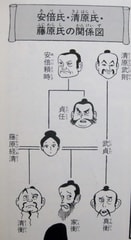

清原家の主人は「清原武貞」で、長男は「清原真衡(さねひら)」である。

その弟の「清原清衡(きよひら)」は、[前九年の役」で安倍氏側について殺された「藤原経清」と、

安倍頼時の娘との間の子であり、清原家との血縁はないばかりか、本来敵方として殺されている

立場であったが、母が、「清原武貞」と再婚したため、清原家の子となった。

清衡の母が、清原武貞と再婚後に生んだ末弟に「清原家衡(いえひら)」がいた。

兄弟といえど、戦敵のからむ複雑な関係であった。

【清原氏の兄弟けんか第一弾】

1083年、長男「清原真衡さねひら」が、弟「清原家衡いえひら」・「清原清衡きよひら」と内乱を起こす。

「源義家」は、長男の味方について、家衡・清衡と戦い、ここに[後三年の役」が始まる。

だが、この争いは長男「真衡」の死去により、一旦は収まる。

【清原氏の兄弟けんか第二段】

しかし1086年、領地と後継者争いで「清原清衡」と、弟「清原家衡」の争いが起き、

妻子を「家衡」に殺された「清衡」は、陸奥守兼鎮守府将軍として赴任していた

「源義家(よしいえ)」に助けを求め、戦いの火蓋は切って落とされた。

1087年、難攻不落といわれた金沢柵(現:秋田県横手市)に

立てこもる「清原家衡」を攻める「源義家」であったが、容易には墜ちなかった。

そこで、「源義家」兵糧攻めにして、ようやく金沢柵は落ちた、という。

数々の武勇を言い伝えとして残すほど、東北でその武名をあげて戦いに勝利した。

(2)後三年の乱にまつわる逸話

【雁行の乱れ】

1087年、家衡のいる金沢柵に進軍中の「源義家」は、

沼柵(秋田県平鹿郡雄物川)で、沼から雁の群れが列を乱して飛び立つのを見て、

その下に敵が隠れていることを察知して、奇襲戦に勝った。

これは、源義家が、「大江匡房」に習った兵法であった。

【片目のカジカ】

16歳で初陣した「鎌倉権五郎景正」は、戦の中で敵に右目を撃ち抜かれた。

同僚の「三浦為次」が、友の矢を抜こうと、その額に足をかけたとき、

景正は、「敵の矢でシフの羽本望だが、生きながら面を足で踏まれるのは

耐え難い。お前を殺して、俺も死ぬ」と言ったため、三浦君はあわてて

無礼をわびて矢を抜き、厨川の清水で右目を洗ってやった。

その後、厨川からは、右目を負傷したカジカが出るようになった、と言い伝えられている。

【納豆の発祥】

後三年の役で、下級兵の持っていた豆が腐ったことから、納豆が発見された。

【剛臆の座】

都から、兄「源義家」の助けに来た弟の「源義光(新羅三郎義光)」が発案した、

部下の士気を高める方法で、毎日その日の戦で勇敢だった者を「剛の座」に座らせて讃え、

臆病だった者を「臆の座」に座らせて恥をかく、というものであった。

(3)乱後の源氏の処遇

[後三年の役]は、私戦だとして、朝廷はこの戦果を認めなった。

①「源義家」は戦の終焉を、朝廷に『国解こくげ』を送って報告したが、

白河上皇と朝廷は、源氏の勢力拡大を懸念し、「後三年の乱」は私戦とみなして、

源義家に恩賞を与えなかった。

翌年国司の交代を命じた。

②翌年には、源義家に国司の交代を命じた。

③源義家が新しい荘園を持つことを禁止し、義家への荘園の寄進も禁じた。

しかし、「源義家」は私財を投げ打って部下に恩賞を与え、

八幡太郎義家こと源義家の名と、源氏の勢力が東日本で確固としたものとなった。

(2)奥州藤原家

戦いに勝った「清原清衡」は、

実父が藤原北家の流れを汲む者であったことから、

姓を「藤原」と改め、奥州藤原氏として、

平泉を中心に、陸奥6郡を支配して、独自の東北文化を開いていく。

(3)東国武士団

東国の乱討伐に成功した源氏は、東国武士団の棟梁としての地位を、確立していく。

乱が多発したこの頃、東国の地方武士は「東国武士団」として、大名田堵の土地経営を継承し、

開発領主として、大規模な私有地を持って、地元で権力を発揮する者が出てきた。

そうした「東北武士団」の中には、「源義家」に土地を寄進して傘下に入り、

源氏に保護を求める者が増えた。

「源義家」はこれら地方武士を「家人けにん」として、傘下支配していくようになる。

朝廷は、あわててこれを禁止するが、のちにこうした東国武士団が「源頼朝」に従って、

鎌倉幕府を築いていくようになる。

山川出版 詳細 日本史研究第1部-3章 P116~117

山川 詳細日本史図録P81

学研まんが 日本の歴史 5巻~6巻

石の森章太郎 マンガ 日本の歴史 12巻

1083~1087年にかけて、清原氏の内乱を、源義家が収め、源氏の勢力を確たるものとした戦い。

【前九年の役の後】

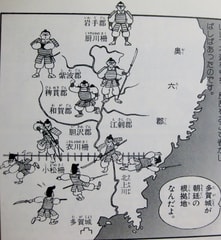

1051年、東北の豪族「安倍氏」を、将軍「源頼義(よりよし)」と、その子「源義家(よしいえ)」親子が、

出羽の豪族「清原氏」の助けを借りて討伐し、北方の王者の交代劇になった戦。

戦果を挙げた「源義家」は、京に戻り、白河天皇の護衛や、強訴の追捕をしていた。

乱後、清原氏は、安倍氏の領土もあわせ、奥州に強大な支配力をもつようになり、

源頼家の仲裁で、清原清衡と、清原家衡で分けることで、この戦を終わらせた。

【清原家の人たち】

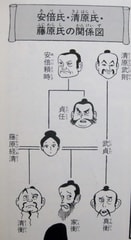

清原家の主人は「清原武貞」で、長男は「清原真衡(さねひら)」である。

その弟の「清原清衡(きよひら)」は、[前九年の役」で安倍氏側について殺された「藤原経清」と、

安倍頼時の娘との間の子であり、清原家との血縁はないばかりか、本来敵方として殺されている

立場であったが、母が、「清原武貞」と再婚したため、清原家の子となった。

清衡の母が、清原武貞と再婚後に生んだ末弟に「清原家衡(いえひら)」がいた。

兄弟といえど、戦敵のからむ複雑な関係であった。

【清原氏の兄弟けんか第一弾】

1083年、長男「清原真衡さねひら」が、弟「清原家衡いえひら」・「清原清衡きよひら」と内乱を起こす。

「源義家」は、長男の味方について、家衡・清衡と戦い、ここに[後三年の役」が始まる。

だが、この争いは長男「真衡」の死去により、一旦は収まる。

【清原氏の兄弟けんか第二段】

しかし1086年、領地と後継者争いで「清原清衡」と、弟「清原家衡」の争いが起き、

妻子を「家衡」に殺された「清衡」は、陸奥守兼鎮守府将軍として赴任していた

「源義家(よしいえ)」に助けを求め、戦いの火蓋は切って落とされた。

1087年、難攻不落といわれた金沢柵(現:秋田県横手市)に

立てこもる「清原家衡」を攻める「源義家」であったが、容易には墜ちなかった。

そこで、「源義家」兵糧攻めにして、ようやく金沢柵は落ちた、という。

数々の武勇を言い伝えとして残すほど、東北でその武名をあげて戦いに勝利した。

(2)後三年の乱にまつわる逸話

【雁行の乱れ】

1087年、家衡のいる金沢柵に進軍中の「源義家」は、

沼柵(秋田県平鹿郡雄物川)で、沼から雁の群れが列を乱して飛び立つのを見て、

その下に敵が隠れていることを察知して、奇襲戦に勝った。

これは、源義家が、「大江匡房」に習った兵法であった。

【片目のカジカ】

16歳で初陣した「鎌倉権五郎景正」は、戦の中で敵に右目を撃ち抜かれた。

同僚の「三浦為次」が、友の矢を抜こうと、その額に足をかけたとき、

景正は、「敵の矢でシフの羽本望だが、生きながら面を足で踏まれるのは

耐え難い。お前を殺して、俺も死ぬ」と言ったため、三浦君はあわてて

無礼をわびて矢を抜き、厨川の清水で右目を洗ってやった。

その後、厨川からは、右目を負傷したカジカが出るようになった、と言い伝えられている。

【納豆の発祥】

後三年の役で、下級兵の持っていた豆が腐ったことから、納豆が発見された。

【剛臆の座】

都から、兄「源義家」の助けに来た弟の「源義光(新羅三郎義光)」が発案した、

部下の士気を高める方法で、毎日その日の戦で勇敢だった者を「剛の座」に座らせて讃え、

臆病だった者を「臆の座」に座らせて恥をかく、というものであった。

(3)乱後の源氏の処遇

[後三年の役]は、私戦だとして、朝廷はこの戦果を認めなった。

①「源義家」は戦の終焉を、朝廷に『国解こくげ』を送って報告したが、

白河上皇と朝廷は、源氏の勢力拡大を懸念し、「後三年の乱」は私戦とみなして、

源義家に恩賞を与えなかった。

翌年国司の交代を命じた。

②翌年には、源義家に国司の交代を命じた。

③源義家が新しい荘園を持つことを禁止し、義家への荘園の寄進も禁じた。

しかし、「源義家」は私財を投げ打って部下に恩賞を与え、

八幡太郎義家こと源義家の名と、源氏の勢力が東日本で確固としたものとなった。

(2)奥州藤原家

戦いに勝った「清原清衡」は、

実父が藤原北家の流れを汲む者であったことから、

姓を「藤原」と改め、奥州藤原氏として、

平泉を中心に、陸奥6郡を支配して、独自の東北文化を開いていく。

(3)東国武士団

東国の乱討伐に成功した源氏は、東国武士団の棟梁としての地位を、確立していく。

乱が多発したこの頃、東国の地方武士は「東国武士団」として、大名田堵の土地経営を継承し、

開発領主として、大規模な私有地を持って、地元で権力を発揮する者が出てきた。

そうした「東北武士団」の中には、「源義家」に土地を寄進して傘下に入り、

源氏に保護を求める者が増えた。

「源義家」はこれら地方武士を「家人けにん」として、傘下支配していくようになる。

朝廷は、あわててこれを禁止するが、のちにこうした東国武士団が「源頼朝」に従って、

鎌倉幕府を築いていくようになる。

山川出版 詳細 日本史研究第1部-3章 P116~117

山川 詳細日本史図録P81

学研まんが 日本の歴史 5巻~6巻

石の森章太郎 マンガ 日本の歴史 12巻

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます