先日、ブログで予告した『裏草堂』、本日始めました。詳細はWebShop草堂をご覧ください。

裏草堂の趣旨として、ひっそりこっそり(インターネットですが!)の進行を心がけています。商品のアップなどは、あまりお知らせしない方針で行きたいと思います。あくまで、ひっそりで。WebShopに訪問された方だけが分かる、という雰囲気が出ればよい、と思っています。

それではよろしくお願い申し上げます。

先日もこのブログでお知らせしましたが、駒場で店舗営業していた頃の在庫商品を、徐々にWebShopで販売する計画を進めています。現在、商品を選択して写真撮影をして、商品説明文を書くというページ作りを毎日しております。

新しいカテゴリーを作るには、商品のページ・アップさえすればよい、という訳にいかず、グループ分けやら掲載順やら色々と関連付けの文字や数字を入れなくてはいけないので、意外と時間が掛かります。まあ、一回動き出せばあとは何とかなるでしょう(?)。

『裏草堂』開店の節は、よろしくお願い申し上げます。

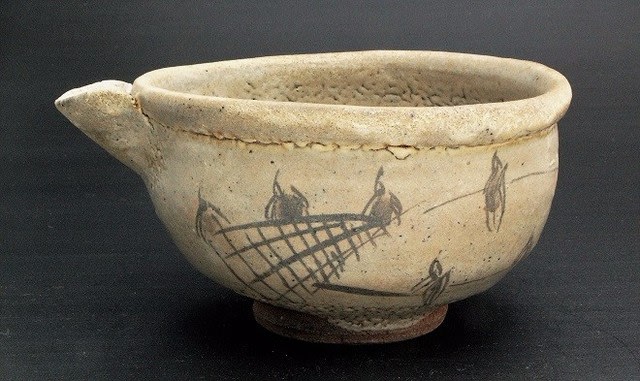

(丸田宗彦 絵唐津片口 ※近日中にWeb Shop草堂の『裏草堂』に掲載の予定です)

駒場東大前で店舗営業していた草堂は、昨年の2月に店じまいしました。閉店セールをしなかったので(お世話になった友人関係者各位には、椅子とかスチール棚とかを記念品代わりに持って行ってもらいましたが)、在庫の商品を家に持ち帰る、という事態になりました。ビックリするほど多くはありませんが、『売るほどある』という程度にはあります(当たり前だ)。

WebShopを運営して一年近くなります。そろそろ時機を見て、以前の在庫商品をWebShopで販売しようか、と考えております。近日中に、ホームページのカテゴリー欄(作家から探す)に『裏草堂』という項目が現れたら、それだ!とご注目ください。裏は、表面・表層に対しての裏面・深層でもあるし、正式なものに対してそうでないもの(裏ナントカ、のことです)の意味もあります。WebShopの中ではイレギュラーな存在なので、『裏草堂』としたいと思います。

『裏草堂』は、もともと十数年前にやっていたホームページ(infoseek)の中の、コラムというか小文のカテゴリーに付けていたタイトルでした。その数年後にinfoseekがサービスを停止したため、新しく始めたブログは『草堂』と素直?に名付けたので、自動的に『裏草堂』はお蔵入りしました。というわけで数年の時を経て『裏草堂』ひさびさの復活です。

先程も書きましたが、『裏草堂』では店舗時代の在庫商品のみを、しばらく販売する予定でいます。その後、何かいいアイデアが出たら、適宜改良していきたいと思います。とにかく今は『裏草堂』の体裁を整えてアップするのが、目下の任務です。がんばります。アップの暁にはどうぞ御覧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

一年近くWebShopを運営して、「いいWebShopって、なんだろう?」とあらためて思います。

実はWebShop草堂を始めるまで、インターネットをまる4年(長い!)中断していました。スマートフォンも携帯していなかったので、この間のインターネット関係の進歩をまったく理解していませんでした。

だから、駒場東大前の店舗を仕舞うときに「WebShopをやってみたら?」と何人かの友だちにアドバイスされても、自分が4年間インターネットを利用していないので、具体的なアイデアが何にも浮かびません。

去年の1月下旬、ミライ・デザインのイシバシミキコさんに「カラーミーでやりますか?Jimdoにしますか?」と聞かれたときは、いったい何のことやら……状態で、まさにゼロからのスタートでしたが、ご指導の宜しきを得て4か月後に無事開店の運びとなりました。

今では、よそのWebShopを閲覧して「あ、これ、カラーミーだ」と分かるまでに成長しました。(大したことない?)Jimdoも分かります。最近になって、同じカラーミーを使っていながら見やすいところ見にくいところ、商品が探しやすいところ探しにくいところ、と色々あることにようやく気がつきました。よく「草堂のWebShop は見やすい」と褒めて頂きますが、それはひとえにイシバシさんの企画構成力と、上質のデザイン技術の賜物です。WebShop開店をご検討のかた、ミライ・デザインに相談されることをお勧めします。

よそのWebShopを見ているうちに気がついたのですが、気になっている商品がSOLD OUTの表示になっていても、僕はその商品ページを開き、画像や値段を見て説明文を読みます。ここ(売り切れの商品)の情報は、意外と重要だと思います。次の購買欲に繋がる気がします。僕みたいな閲覧者が何人いるか分かりませんが。

それと、商品説明に『コピーと貼り付け』を多用しているサイトを時折見かけますが、いかがなものかと思います。作り手は『コピーと貼り付け』で物を作っていません。WebShopに訪れたお客さんも、お目当ての商品の説明が『コピーと貼り付け』の羅列では、せっかくの購買心が削がれるのではないでしょうか。

自分が客になってみると、いいWebShopか、そうでないか、がよくわかります。僕自身が「WebShop草堂で買物をしたい!」というところまで持って行けたら……、いやそれはヘンだ。目標はそこじゃないはず。。。