今日は、PARC Audioのウッドコーン振動板について書いてみたいと思います。

まずPARCのウッドコーンについて説明する前に、ウッドコーンそのものについて話をしておきたいのですが、スピーカーの振動板にウッド(木材)を使うという基本的なアイデアは決して新しいものではありません。古くは、1991年(既に17年前!)にスライスした木材辺と不織布との複合材を使った振動板という内容でY社から出願されていますが、結局この特許は審査請求がされずその権利は消滅しています。その後各社からウッドコーンに関してのいろいろな特許が出願されていますが、いずれも製法や材料の組合せに関しての限定特許が多いようです。

ちなみに特許では、出願から3年以内に審査請求という申請(自分の特許の権利化について特許庁に審査を請求すること)をしなければ、その権利は消滅します。詳しくはこちらを見てください。

ではなぜ出願した特許を審査請求せずに権利化しないかというと、それにはいろいろな事情があります。代表的な理由には、権利化するメリットがあまり無い場合や、審査請求しても権利化が見込めないもの、つまり特許として認められない内容だと判断されるものです。じゃあなんで出願するの、という疑問が起きると思いますが、これには俗に言う防衛特許という側面もあります。つまり自分は特許として権利化できなくても良いが、もし他社が権利化してしまうと困るので特許に出来ないよう防衛するということです。

特許は、公知の事実は権利化できないということがあるので、既に誰かが特許申請した内容は当然後から他の者が権利化することはできないのです。ソニー時代にも、ずいぶんこの手の特許を出願したことがあります。というのが、「何でこんなのが特許になるの?」というようなものが権利化されるようなことが結構あるからなんです。でも特許として権利を維持するにもお金がかかりますから、企業としてはどの特許が本当に自分のビジネスに役に立つかを判断するのは非常に重要なことなんですね。そのため、本当に権利化するものと、防衛特許的なものの使い分けが出てくるわけです。

さてちょっと本題からそれてしまいましたが、とにかく木材を振動板に使うということ自体はそんなに大した内容ではないのです。ポイントはそれをどのように作るか、また使いこなすかということなのです。

Parc Audioではウッドを採用する場合も音質を最優先として、言い換えれば木材がもっている素材の良さをできるだけ残すことを最優先として開発を進めましたので、出来るだけ素材の木材シートをいじめないような構造を採用しています。

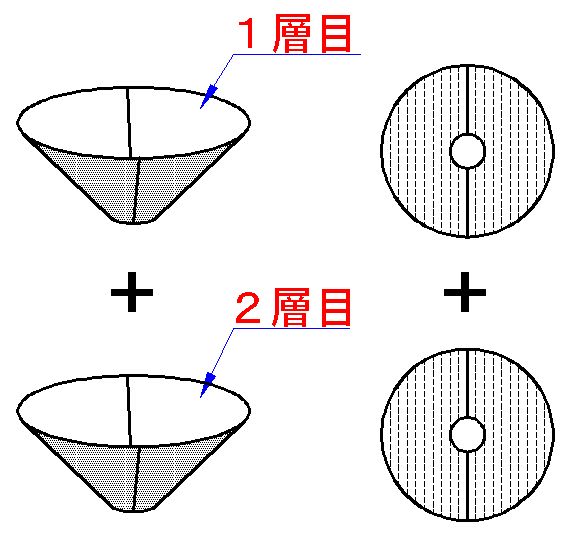

もともと成形性が良くない木材シートをコーン形状に成形するためにはいろいろなパターンがありますが、Parc Audioではできるだけ成形性を良くするために2分割にしたものを一度薄いコーン状に成形し、これをさらに2枚重ねて1枚のコーン振動板としています。多層構造(マルチレーヤー)と呼んでいるのはそのためです。これはV社が採用している1枚から成形する方式に比べ成形時に木材シートにかかる負担が大幅に少ないため、成形時にあまり特殊な強い前処理(例えばお酒につけるとか)をする必要が無いので、私はこちらの方が音質的にメリットがあるのではと判断しています。

ここで少し木目について説明しておくと、木目には大きく分けて板目 (いため)・柾目 (まさめ)・杢目 (もくめ)の3種類がありますが、Parc Audioでは反りや収縮などの狂いが少ない柾目 (まさめ)を使っています。この材料は木目の中では高価なものなのですが、一般のユーザーの方にはV社が採用している板目(いため)の方が木目が不規則に変化して本当の木目らしく見える方もいるようで、PARCのものは何か安物を使っていると誤解されている方もいらっしゃるようで、設計者としては非常に残念なところです。木材については、ここで詳しく書かれているのでそちらを参照してください。

使用している木材シートは突板と呼ばれる木材の木目の部分を薄くスライスしたもので、基本的にはV社も同じ系統のもの(材料は別ですが)を使用されています。この突板は、一般に高級家具や楽器、車の内装材等に広く使われており、薄い突板を作る技術は日本が世界でもトップの技術を持っています。先日もTV東京で突板メーカーが特集で放送されていましたね。

Parc Audioのウッドコーンでは多層構造を採用しているため、突板もV社のものより薄い材料が使用されており、軽量化にも貢献しています。さてちょっと長くなったので、この続きは明日にしたいと思います。ではまた。

最新の画像[もっと見る]

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

今年もお世話になりました

15年前

今年もお世話になりました

15年前

-

メーカー欠品中商品の入荷情報

15年前

メーカー欠品中商品の入荷情報

15年前

-

プロジェクトF情報1

15年前

プロジェクトF情報1

15年前

-

プロジェクトF情報1

15年前

プロジェクトF情報1

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

-

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

ユニット生産終了のお知らせ

15年前

マルチレイヤーという名前と最初の見た目で、積層板ではないかと思ってしまいました。年輪がかなり細かいのと層ごとに結構色が違うので、また誤解に拍車がかかったというか(汗)。

しかし、自分の使っている物について深く理解するというのは、やはり愛着が沸く物です。企業秘密に触れない範囲でこれからも解説よろしくお願いします。

こんばんは。いやぁkeikさんのことを言ったわけではないですのでご安心を。ブログにも書きましたが、皆さんが誤解されるのも私の説明不足が原因であって、さらに今回マルチレイヤーというさらに誤解を招くような名前をつけてしまったことがダメ押しとなったようです。(^^;

ウッドについては他の方からもご質問を受けているので、お話できる範囲でPARCの長所も欠点も出来るだけ正直に書いていきたいと思ってます。続報もありますのでお楽しみに。

PS:丞太郎くんはお父さん似ですね。すっごくかわいいです。

これも作り方のちがいでしょうか。

大きさ何cmまでできるのか興味あります。

いつもコメントありがとうございます。

大口径のウッドコーンについてですが、実際に製作したのは17cmまでですが、それ以上のサイズもPARCの製法ならおそらく問題ないと思います。まだ公開していませんが、現行モデルとは全く違う製法のウッドコーンの隠し玉もあったりします。

ただ問題は、大口径(=ウーファー)の製品としての商品価値(市場規模)の方でしょうね。残念ながら現状はフルレンジの需要が圧倒的に多く、口径も17cmを超えるとさらに市場規模は少なくなるので、金型を投資して商品としてペイすることはかなり難しいと感じます。

実際既に販売している15cmと17cmウーファーでさえ、フルレンジモデルに比べると販売数量は少なく、将来的にはどちらか1モデルに統一しようかとも考えているくらいですので・・・・・。

メーカーとしてはもう少しマルチ派のユーザーの方が増えてくれるといろいろな商品が出せて面白くなるのですが、現状はなかなかそうもいかないようです。

ピアノやバイオリンの響板として数百年の歴史を持つスプルースですが、

V社さんのように、ホットプレスして樹脂でガチガチに固めてしまっては、何の樹種でも変わらないわけですが、しかしV社さんはそのスプルースの持つ圧倒的ブランド力を利用して、商売的にだけは成功したわけです。

もしPARC Audioさんの技法でスプルースを使えば、どのようなものができるか?興味あります。

いつもコメントありがとうございます。

スプルースについては、トライをしましたが当社の製法では成形の安定性に問題があり断念いたしました。

この辺のことはウッドコーンについての続編で少し話をする予定ですので、そちらをご覧ください。

ちなみに私の知る限りでは、V社の使用している木材はスプルースではなくカバ材のはずですが、私の勘違いでしょうか?

カバ材は散孔材で、特に辺材は穴の部分が多く、樹脂が均一に浸透しやすい材ですね。

そのページに材料の物性値のグラフがありますが、そのグラフにはカバ「無垢材」の物性を示しておいて、実際に商品に使っているのはカバ「樹脂含浸材」ですから、おそらくまったく別物と思って良いでしょう。ここらに消費者に対するトリックを感じますね。

V社さんのウッドコーンは、木の音を聴いているのではなく、樹脂の音を聴いているのではないでしょうか。

エンジニアが、独立して自らの目指す最高のモノを

提供しているのだから・・・大丈夫でしょう。

大企業?に属しているとどうしても

妥協点が、出て来ます。

独立しても同じかもしれませんが、

総ては、自分の責任において製品化出来るのでは、

ないかとお察し致します。

実は、御社のウッドコーンを購入してから

ケブラーやPPが、安い値段で出てくるという

ブログを読んで正直早まったかとも思いました。

でもこのブログを読んで一安心というか

良い物を選んでいたんだ・・・という気持ちにも

なれました。

情報って怖いですね・・・

自分はビクターを買って聴いたわけではないので、音質についての評価は出来ませんが、樹脂である程度固めてあることで、耐環境変化、耐劣化性は高いのではないかと思われます。Parcのユニットは(想像でモノを言って申し訳ないのですが)、多分高湿度条件では、いろいろと良くないことが起きますよね。

その辺りは「我々」に売ると言うことで、勘弁してちょと、別の妥協をしているわけです。

それにまぁ樹脂で固めているから悪い音と決まるわけでもないのではないかと。樹脂が駄目ならPPも駄目ですしね。あちらをよく聴いてないからアレですが、素材の感じからすると、金属の表現はあちらに分があるのではないかと思っています。

自分はParcのユニットの中低域にノックアウトされたので、こちらが好きです。ビクターもあの木目は見た目に味があって良いと思います。両社とも頑張って欲しいですね。

正直なところウッドのような非常に不均一かつ方向性の激しい素材の物性値をどう見るかは本当に難しいし、あまり意味がないような気もします。

そもそもいろいろ欠点もあるウッドをあえて振動板に使う最大の目的はその自然な音色ではないかと考えており、数値化をあえてしなくてもユーザーの皆さんはその良さをご理解いただけるではと感じています。

V社のウッドについての直接のコメントはメーカーとしてなかなか難しいですが、PARC Audioに比べて接着剤等の樹脂量が多いことだけは事実かと思います。