昨夜の台風24号、私の地域に来るまでに力は衰えていたはずですが、

それでも未明は猛烈な風で、外では、何かが飛ばされたり壊れたりする不穏な音がしていました。

すごかったですね。

それにしても、前日に遮光ネットと枠を撤去しておいて本当に良かった。

そのままにしていたら跡形もなく破壊されていたかもしれません。

台風一過の夜明け。ほとんど眠れませんでした。

今日の天気は一転して真夏日。

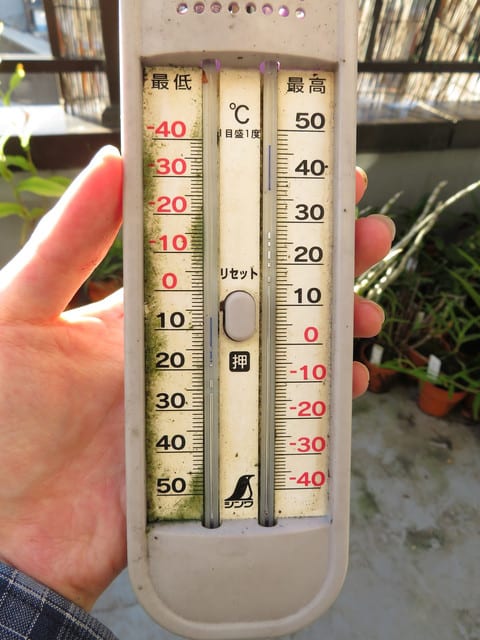

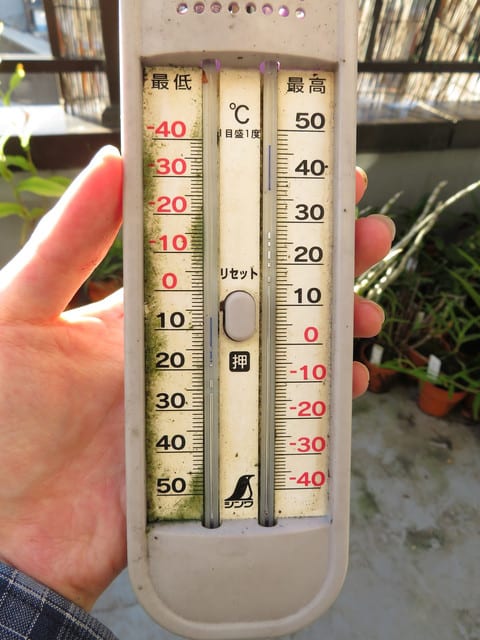

水銀式の最高最低温度計を、「植物ほど大事ではないから」という勝手な理由でベランダ置き去りにしていたら、

転げまわって水銀柱がひどいことに。もしも管が割れて水銀が漏れていたらと思うと、ぞっとします。

どうやって直すんだっけ?

さて今日はヘツカラン (Cymbidium dayanum)。

来歴は前回紹介した通りで、小さな実生苗から数年で一気に株立ちに。

そして遂に見つけました!

この形は、待望の初の花芽でしょう。

こっちの小さいのは普通の葉芽っぽいかな。

ヘツカランの根も、Clowesia と同様に地上部で上向きに伸びます。

着生性のヘツカランの生態において、この逆向きの根が落ち葉(=肥料)トラップとして機能することが有利だったのでしょうか。

ちなみに、同属の別の着生種であるキンリョウヘン Cymbidium floribundum の根は、上向きには伸びません。

そこでキンリョウヘンとヘツカランの交雑種ならどうなるだろう、とか考えてしまうのが、遺伝学専攻の性(さが)なのか。

誰か作出しているのかな?

それでも未明は猛烈な風で、外では、何かが飛ばされたり壊れたりする不穏な音がしていました。

すごかったですね。

それにしても、前日に遮光ネットと枠を撤去しておいて本当に良かった。

そのままにしていたら跡形もなく破壊されていたかもしれません。

台風一過の夜明け。ほとんど眠れませんでした。

今日の天気は一転して真夏日。

水銀式の最高最低温度計を、「植物ほど大事ではないから」という勝手な理由でベランダ置き去りにしていたら、

転げまわって水銀柱がひどいことに。もしも管が割れて水銀が漏れていたらと思うと、ぞっとします。

どうやって直すんだっけ?

さて今日はヘツカラン (Cymbidium dayanum)。

来歴は前回紹介した通りで、小さな実生苗から数年で一気に株立ちに。

そして遂に見つけました!

この形は、待望の初の花芽でしょう。

こっちの小さいのは普通の葉芽っぽいかな。

ヘツカランの根も、Clowesia と同様に地上部で上向きに伸びます。

着生性のヘツカランの生態において、この逆向きの根が落ち葉(=肥料)トラップとして機能することが有利だったのでしょうか。

ちなみに、同属の別の着生種であるキンリョウヘン Cymbidium floribundum の根は、上向きには伸びません。

そこでキンリョウヘンとヘツカランの交雑種ならどうなるだろう、とか考えてしまうのが、遺伝学専攻の性(さが)なのか。

誰か作出しているのかな?

2018/3/19撮影

2018/3/19撮影 2018/5/2撮影

2018/5/2撮影 2018/7/2撮影

2018/7/2撮影 2018/3/4撮影

2018/3/4撮影 2018/3/4撮影

2018/3/4撮影 2018/3/2撮影

2018/3/2撮影

2018/3/4撮影

2018/3/4撮影 2018/3/12撮影

2018/3/12撮影 2018/5/20撮影

2018/5/20撮影