2017年11月30日

パソコン室と呼んでいる部屋があります。部屋中にパソコンがあるというのではなく、単にパソコンを置いているのでそう呼んでいるだけです。その部屋の一面の壁のほぼ全てを書棚にしました。

厚さ3センチの杉板を縦横に組んだものでしっかりしています。それを組み立てる日に設計士と立ち会いました。その時に設計士が言ってくれたことがとても良かったといつも思います。

棚は建具の店が担当していました。寸法通りに加工した板を運んできて現場で大工が組み立てるのです。この時点ではまだ相欠き継ぎ(十字に組み合わせる継ぎ方)の切り込みがあるだけの一枚の板です。

その時に設計士が言ったのです。「コードを通す穴は要りませんか」と。設計士自身が棚板の奥に穴を開けてプリンターのケーブルなどを通すのに使っているとのことでした。

そのような使い方は考えていなかったのですが、あとで穴を開けるのは大変です。もちろんお願いしました。

メインのコンセントから電源コードどLANケーブルを通すために、角の棚板3枚に切り込みを入れてもらいました。取り付ける前の板なので、ドリルで穴を開けるのではなく、のこぎりで切り込みを入れてノミで切り離すという作業です。

設計士は「横方向は必要ないですか」とも言ってくれたのですが、取りあえずは上下の接続だけでいいと思ったのと、遠慮もあったので3箇所だけにしました。

実際に使ってみると光ファイバーのモデムやLANハードディスクも棚の奥で接続できるのでスッキリします。パソコンとの接続はパソコンラックの背面から壁沿いに棚の中へケーブルを這わせるので目立ちません。

ところが大きいプリンターを買ったためにパソコンラックには収まらず、キャスター付きの台に乗せて書棚の前に置くことになりました。そうするとプリンターのコードが書棚の前にぶら下がるのです。

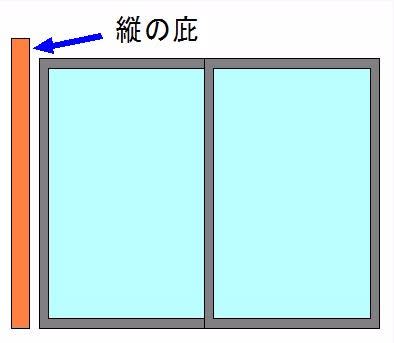

棚板を上下に通すだけでなく、左右にも通すことができるように縦の仕切り板にも開けてもらったら良かったと思っています。

「おじさんとおばさんのつぶやき」

「つぶやき」の目次

「家を建てるなら」の目次

パソコン室と呼んでいる部屋があります。部屋中にパソコンがあるというのではなく、単にパソコンを置いているのでそう呼んでいるだけです。その部屋の一面の壁のほぼ全てを書棚にしました。

厚さ3センチの杉板を縦横に組んだものでしっかりしています。それを組み立てる日に設計士と立ち会いました。その時に設計士が言ってくれたことがとても良かったといつも思います。

棚は建具の店が担当していました。寸法通りに加工した板を運んできて現場で大工が組み立てるのです。この時点ではまだ相欠き継ぎ(十字に組み合わせる継ぎ方)の切り込みがあるだけの一枚の板です。

その時に設計士が言ったのです。「コードを通す穴は要りませんか」と。設計士自身が棚板の奥に穴を開けてプリンターのケーブルなどを通すのに使っているとのことでした。

そのような使い方は考えていなかったのですが、あとで穴を開けるのは大変です。もちろんお願いしました。

メインのコンセントから電源コードどLANケーブルを通すために、角の棚板3枚に切り込みを入れてもらいました。取り付ける前の板なので、ドリルで穴を開けるのではなく、のこぎりで切り込みを入れてノミで切り離すという作業です。

設計士は「横方向は必要ないですか」とも言ってくれたのですが、取りあえずは上下の接続だけでいいと思ったのと、遠慮もあったので3箇所だけにしました。

実際に使ってみると光ファイバーのモデムやLANハードディスクも棚の奥で接続できるのでスッキリします。パソコンとの接続はパソコンラックの背面から壁沿いに棚の中へケーブルを這わせるので目立ちません。

ところが大きいプリンターを買ったためにパソコンラックには収まらず、キャスター付きの台に乗せて書棚の前に置くことになりました。そうするとプリンターのコードが書棚の前にぶら下がるのです。

棚板を上下に通すだけでなく、左右にも通すことができるように縦の仕切り板にも開けてもらったら良かったと思っています。

「おじさんとおばさんのつぶやき」

「つぶやき」の目次

「家を建てるなら」の目次