●新潟大学生との意見交換会(その1)

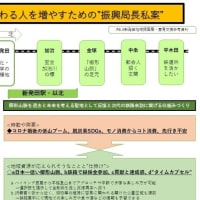

都内在住の若者に新潟の魅力を伝えて移住を誘う新潟暮らしセミナーを、移住検討者視点の組み立てに見直そうと来年度予算事業の内容の検討を始めた初秋の頃。東京在住の若者のみならず、東京へ向かう予備軍ともいえる若者の意識を掘り下げてみる必要があるのではないかとの考えが強まってきた。

「進学」と「就職」が若者を東京へと向かわせる最大の要因ということは統計的にも明確であったが、その理由は、偏差値が高かったり名が知れているなど憧れを持てたり将来を考えた時に通い甲斐のある大学が東京圏に多いと言うことと、同様に東京圏にある企業も、有名であったり憧れの地にオフィスを構えていることに加え、初任給が高いことと、そもそも在京の学生は就活の交通の便もあって都内が主流になりがちということによるものと相場が決まっていた。

自身や知人の子育てなどの経験等を踏まえても、それは疑いようが無いのであるが、生まれ育ったり、縁あって新潟に暮らす経験をした人たちにおいて、郷土愛とか地域への親しみというのはかくも容易に捨てやられるものなのであろうか。新潟に暮らしつつも県外へ出て行こうかどうかと近く判断をする立場にいる人、すなわち新潟在住の学生の意思決定の過程を聞いて、若者の県外流出対策や、その内容を新潟へのUIターン対策に行かせないかと考えた。

都内の大学へと多く送り出す進学校を訪れて高校生から話を聴いていくのはさすがに難しいと思われたので、比較的自由に意見交換が可能と思われる大学生から、話しやすい座談会形式の仕立てで、話を聞く企画を立案してみた。新潟県内の大学であまねく実施してみたいのだが、物理的な制約などもあり、新潟大学の学生を対象とすることとした。私も同窓なのであるが、新潟大学は新潟にありながらも都内を中心とした企業への就職が多く、学びと住まいの場から離れて都内での就活を選ぶ理由を掘り下げたかったし、学生の6割方が実は県外からの進学者であり、他県で生まれ育った若者が新潟暮らしをどう感じているか、せっかく4年間なり大学生活を送って縁のできた土地でありながらそれでも東京に向かうというのならばその要因も聞けるかもしれない。

そうと決めれば、新潟大学の事務担当者にお願いして急ピッチで設営の準備をした。当課のUIターン施策などへの参加経験があって継続的にやりとりしていた新潟大学生を"つて"として友人や知り合いの学生へと企画を伝播してもらったほか、燕市出向時に有識者委員としてお世話になった教授のゼミの場も活用させていただけることとなった。大学1年から3年生までの20人ほどを2回に分けての開催。特に就活本格化を控える3年生においては、文系から理系、男女も半々程度の10名ほどからバランス良く集まって頂けることとなった。総数としては少ないが膝詰めに近い車座的な配席の下でフランクに本音を聞き出すにはむしろ好都合だと考えた。

(「新潟暮らし推進課10「新潟大学生との意見交換会(その1)」編」終わり。県職員として11箇所目の職場となる新潟暮らし推進課の回顧録「新潟暮らし推進課11「新潟大学生との意見交換会(その2)」編」に続きます。)

☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。

https://twitter.com/rinosahibea

https://twitter.com/rinosahibea