お久しぶりです、管理人代理のポメラニアンの菜々です。

毎年恒例、管理人さん のマイブームにお付合いしてあげちゃいました。

のマイブームにお付合いしてあげちゃいました。

ガッタンゴットン に乗って、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」下車。

に乗って、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」下車。

『新宿山ノ手七福神めぐり』スタート

通年のご開帳で、約2時間30分時間でお参り できるそうです。

できるそうです。

巡拝路は、昭和中期に入ってから創設されたようで、新宿区内の山手地区を

めぐるもので、全長約8Kmのコースなんだって。

かつては甲州街道最初の宿場町として栄えた新宿。

高層ビルが建ち並ぶこの街にも、七福神めぐりがあるんですね~。

「新宿御苑前駅」から約2分

「新宿御苑前駅」から約2分

霞関山太宗寺(かかんざんたいそうじ)

霞関山太宗寺(かかんざんたいそうじ) 布袋尊 新宿区新宿2-9-2

布袋尊 新宿区新宿2-9-2

太宗寺は、慶長年間初年(1596頃)に僧太宗の開いた草庵を前進とし、のちの

信州高遠藩主内藤家の菩提寺として発展した寺院だそうです。

かつての 内藤新宿の仲町に位置し「内藤新宿の閻魔」「しょうづかのばあさん」

として江戸庶民に親しまれた閻魔像・奪衣婆像や、江戸の出入口である

甲州街道沿いのこの地に安置された「江戸六地蔵」のひとつである銅造地蔵菩薩

など当時の面影を残す多数の文化財が伝えられています。

左は、閻魔像は像高5.5mあり都内最大みたい。

奪衣婆(だつえば)像もあったんだけど江戸時代には、願い事を叶えてくれる

綿のおばばとして人気があったみたい。

右は、江戸六地蔵のひとつ「銅造地蔵菩薩坐像(どうぞうぢぞうぼさつざぞう)」。

像高は、267cm。

夏目漱石が子供の頃に上って遊んだことが小説『道草』に書かれているんだって。

「霞関山太宗寺」から約25分

「霞関山太宗寺」から約25分

稲荷鬼王神社(いなりきおうじんじゃ)

稲荷鬼王神社(いなりきおうじんじゃ) 恵比寿神 新宿区歌舞伎町2-17-5

恵比寿神 新宿区歌舞伎町2-17-5

承応2年(1653)大久保村の鎮守として稲荷神社がこの地に祀られたそうです。

鬼王神社は、宝暦2年(1752)田中清右衛門という百姓が、紀州の鬼王権現を

勧請したもの。天保2年(1831)両者を合祀して稲荷鬼王神社となったそうです。

ちなみに稲荷鬼王神社では、ご開帳はありません。

恵比寿様をお参りしてから、「手水①」から柄杓で、「かえる石⑤」に水を掛け、

次に「かえる石⑤」をさすりながら、次の言葉を三度唱えるんだって。

一日の無事を願う人、苦痛安全や旅行の安全を願う人は『無事かえる』

開運を願う人は『良き運にかえる』

金運を願う人は『金かえる』

縁結びを願う人は『思いの人の心が自分にふりかえる』『待ち人かえる』

健康を願う人は『若がえる』

あらゆる願いを『かなえる』

その後もう一度、恵比寿様にお参りするの。

②は水琴窟。③の竹筒に耳をあてて音を楽しむんだって。

不思議な澄んで透き通った音にビックリ。

うずくまった鬼の頭上に水鉢を載せた珍しいもの。ハトさんも気持ちよさそう。

「霞関山太宗寺」から約10分

「霞関山太宗寺」から約10分

大久保山永福寺(おおくぼざんえいふくじ)

大久保山永福寺(おおくぼざんえいふくじ) 福禄寿 新宿区新宿7-11-2

福禄寿 新宿区新宿7-11-2

もとは大窪山と言ったみたい。開基の貴雲尊悦は慶長15年(1610)入寂、

開山の桂屋瑞漱は万治2年(1659)入寂ということなので、それ以前の

創建。薬師堂の薬師如来は慈覚大師の作と伝えられるそうです。

寿老人さんは、小堂に祀られて見ることが出来ませんでした。

「大久保山永福寺」から約5分

「大久保山永福寺」から約5分

厳嶋神社(いつくしまじんじゃ)

厳嶋神社(いつくしまじんじゃ) 弁財天 新宿区余丁町8-5

弁財天 新宿区余丁町8-5

伝承によれば、後三年の役で奥州に向かう八幡太郎源義家がこの地に陣を張り、

厳島神社の弁財天に戦勝を祈願したそうです。無事に奥州を平定した義家が

奉賽として厳島神社の御分霊を勧請したのが始まり。

厳嶋神社でのご朱印等の受付は正月7日迄。以降は西向天神社

(にしむきてんじんしゃ)となるそうです。

ちなみに厳嶋神社では、ご開帳はありません。

厳嶋神社は、境内を南北に通り抜けられることから「抜弁天」と呼ばれ、

義家の故事にあやかって「苦難を切り抜ける」弁財天として信仰を集めた。

不忍池・冬木・木場などとともに江戸の六弁天に数えられたそうです。

こちらでは、温かいお茶をいただきました。

「厳嶋神社」から約5分

「厳嶋神社」から約5分

春時山法善寺(しゅんじざんほうぜんじ)

春時山法善寺(しゅんじざんほうぜんじ) 寿老人 新宿区新宿6-20-16

寿老人 新宿区新宿6-20-16

実相院日相上人が鳥取藩二代藩主・池田綱清から中正院日護上人作の七面明神像を

寄進され、一宇を建立して祀ったことに始まるという。甲州の七面山に鎮まる

という七面明神は七面天女・七面大菩薩とも称し、身延山の鎮守である。

法華経守護の神として信仰を集めたが、江戸で祀られたのはこの寺が最初だそう。

七面明神は本堂に祀られ、新宿区の文化財に指定されているそうです。

「春時山法善寺」から約30分

「春時山法善寺」から約30分

大乗山経王寺(だいじょうざんきょうおうじ)

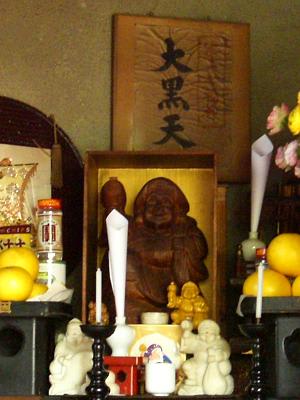

大乗山経王寺(だいじょうざんきょうおうじ) 大黒天 新宿区原町1-14

大黒天 新宿区原町1-14

尊重院日静上人により市谷田町に創建。明暦の大火により焼失し、寛文8年

(1668)市谷川田久保町に移転、さらに天和2年(1682)現在地に

移ったそうです。

その後も火災によって何度も堂宇が焼失したが、その度に再建されたという。

札所本尊の大黒天は、日蓮聖人の高弟で中老僧の日法上人作といい、日静上人が

身延より移してきたもの。開運大黒天として江戸庶民の信仰を集めたとのこと。

大黒天さんは、1月1日~7日と年6回の甲子の日のみご開帳。

「大乗山経王寺」から約30分

「大乗山経王寺」から約30分

鎮護山善国寺(ちんござんぜんこくじ)

鎮護山善国寺(ちんござんぜんこくじ) 毘沙門天 新宿区神楽坂5-36

毘沙門天 新宿区神楽坂5-36

佛乗院日惺上人は関白二条昭実の子で、徳川家康と親交があった。

日惺が池上本門寺貫首に迎えられてから9年後の天正18年(1590)、

徳川家康が江戸城に入った。

日惺はさっそく祖父伝来の毘沙門天の前で天下泰平の祈祷を修した。

これを聞いた家康は日本橋博労町に寺地を寄進し、自ら鎮護山善國寺と

名付けて開基となったそうです。

水戸光圀もこの毘沙門天を深く崇敬し、寛文10年(1670)に善国寺が

焼失すると、麹町に再建。

その後、寛政4年(1792)の大火により神楽坂の現在地に移転、以来、

神楽坂の毘沙門さまとして広く信仰を集めたそう。

界隈は善国寺の門前町として賑わい、明治の初期には花街もでき、また、

東京で縁日の露店が出るようになったのも善国寺が発祥とされています。

毘沙門天は本堂内、向かって左側に祀られ、正月の初寅・二の寅、5月と9月の

初寅の日にご開帳。

毘沙門天と虎とのゆかりは、物部守屋征討の戦勝祈願をした聖徳太子が、

寅の年の寅の日の寅の刻に毘沙門天を感得したという信貴山の伝承による。

毘沙門天を祀る寺院には狛犬の代わりに虎の像を置くことが多く、善国寺も

狛犬ではなく虎の石像となっているの。

これで、『七福神めぐり』制覇

ここまでで、10,088歩、2時間のぶら~り散策だったわ。

せっかくなので、管理人さん達「神楽坂」をちょっと散策。

行ったお店は、「ペコちゃん焼き」で有名な不二家。

不二家のお店は、いっぱいあるけど「ペコちゃん焼き」は、

飯田橋神楽坂店でしか売っていないんだって。

「鎮護山善国寺」から約10分

「鎮護山善国寺」から約10分

帰りは、ガッタンゴットン に乗って、JR線「飯田橋駅」でお家に帰ります。

に乗って、JR線「飯田橋駅」でお家に帰ります。

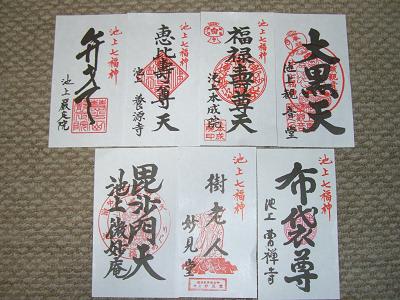

今日の頑張ったで賞は、これで~す。

今日は、色紙(500円)を購入して、御朱印を(各300円)を各神社で頂きました。

他に、宝船(1,000円)と各社で御像(各300円)を頂くというものもありました。

「稲荷鬼王神社」では、お札と神供を頂きました。

「霞関山太宗寺」では、こんな可愛らしい紙袋に色紙をいれて頂きました。

新宿山手七福神めぐりの切手。1,200円也。

こちらは、新宿区内の郵便局で平成21年2月3日まで販売だそうで~す。

五十番の中華まん。

不二家飯田橋神楽坂店限定の「ペコちゃん焼き」。

ちなみに、チーズ・あずき・チョコ・カスタードの4種類が定番で、

プラス2種類「月替わり」と「季節替わり」が1種類ずつ加わるんだって。

現在は、キャラメル・苺ミルクでした。

今日の散策は、これまで。

さて、今度はぶら~り どこへ行くのかしら。

どこへ行くのかしら。

虹の橋へと渡り天使となった管理人代理の菜々ちゃん、

6年間楽しい思い出をありがとう。これからも、ずっと一緒だよ。

<本日の歩数> 10,747歩

<本日の歩数> 10,747歩

新宿御苑駅~霞関山太宗寺~稲荷鬼王神社~大久保山永福寺~厳嶋神社~

春時山法善寺~大乗山経王寺~鎮護山善国寺~飯田橋駅

菜々のアンヨで、9:10~12:20まで散策して3時間10分かかりました。

毎年恒例、管理人さん

のマイブームにお付合いしてあげちゃいました。

のマイブームにお付合いしてあげちゃいました。ガッタンゴットン

に乗って、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」下車。

に乗って、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」下車。『新宿山ノ手七福神めぐり』スタート

通年のご開帳で、約2時間30分時間でお参り

できるそうです。

できるそうです。巡拝路は、昭和中期に入ってから創設されたようで、新宿区内の山手地区を

めぐるもので、全長約8Kmのコースなんだって。

かつては甲州街道最初の宿場町として栄えた新宿。

高層ビルが建ち並ぶこの街にも、七福神めぐりがあるんですね~。

「新宿御苑前駅」から約2分

「新宿御苑前駅」から約2分 霞関山太宗寺(かかんざんたいそうじ)

霞関山太宗寺(かかんざんたいそうじ) 布袋尊 新宿区新宿2-9-2

布袋尊 新宿区新宿2-9-2太宗寺は、慶長年間初年(1596頃)に僧太宗の開いた草庵を前進とし、のちの

信州高遠藩主内藤家の菩提寺として発展した寺院だそうです。

かつての 内藤新宿の仲町に位置し「内藤新宿の閻魔」「しょうづかのばあさん」

として江戸庶民に親しまれた閻魔像・奪衣婆像や、江戸の出入口である

甲州街道沿いのこの地に安置された「江戸六地蔵」のひとつである銅造地蔵菩薩

など当時の面影を残す多数の文化財が伝えられています。

左は、閻魔像は像高5.5mあり都内最大みたい。

奪衣婆(だつえば)像もあったんだけど江戸時代には、願い事を叶えてくれる

綿のおばばとして人気があったみたい。

右は、江戸六地蔵のひとつ「銅造地蔵菩薩坐像(どうぞうぢぞうぼさつざぞう)」。

像高は、267cm。

夏目漱石が子供の頃に上って遊んだことが小説『道草』に書かれているんだって。

「霞関山太宗寺」から約25分

「霞関山太宗寺」から約25分 稲荷鬼王神社(いなりきおうじんじゃ)

稲荷鬼王神社(いなりきおうじんじゃ) 恵比寿神 新宿区歌舞伎町2-17-5

恵比寿神 新宿区歌舞伎町2-17-5承応2年(1653)大久保村の鎮守として稲荷神社がこの地に祀られたそうです。

鬼王神社は、宝暦2年(1752)田中清右衛門という百姓が、紀州の鬼王権現を

勧請したもの。天保2年(1831)両者を合祀して稲荷鬼王神社となったそうです。

ちなみに稲荷鬼王神社では、ご開帳はありません。

恵比寿様をお参りしてから、「手水①」から柄杓で、「かえる石⑤」に水を掛け、

次に「かえる石⑤」をさすりながら、次の言葉を三度唱えるんだって。

一日の無事を願う人、苦痛安全や旅行の安全を願う人は『無事かえる』

開運を願う人は『良き運にかえる』

金運を願う人は『金かえる』

縁結びを願う人は『思いの人の心が自分にふりかえる』『待ち人かえる』

健康を願う人は『若がえる』

あらゆる願いを『かなえる』

その後もう一度、恵比寿様にお参りするの。

②は水琴窟。③の竹筒に耳をあてて音を楽しむんだって。

不思議な澄んで透き通った音にビックリ。

うずくまった鬼の頭上に水鉢を載せた珍しいもの。ハトさんも気持ちよさそう。

「霞関山太宗寺」から約10分

「霞関山太宗寺」から約10分 大久保山永福寺(おおくぼざんえいふくじ)

大久保山永福寺(おおくぼざんえいふくじ) 福禄寿 新宿区新宿7-11-2

福禄寿 新宿区新宿7-11-2もとは大窪山と言ったみたい。開基の貴雲尊悦は慶長15年(1610)入寂、

開山の桂屋瑞漱は万治2年(1659)入寂ということなので、それ以前の

創建。薬師堂の薬師如来は慈覚大師の作と伝えられるそうです。

寿老人さんは、小堂に祀られて見ることが出来ませんでした。

「大久保山永福寺」から約5分

「大久保山永福寺」から約5分 厳嶋神社(いつくしまじんじゃ)

厳嶋神社(いつくしまじんじゃ) 弁財天 新宿区余丁町8-5

弁財天 新宿区余丁町8-5伝承によれば、後三年の役で奥州に向かう八幡太郎源義家がこの地に陣を張り、

厳島神社の弁財天に戦勝を祈願したそうです。無事に奥州を平定した義家が

奉賽として厳島神社の御分霊を勧請したのが始まり。

厳嶋神社でのご朱印等の受付は正月7日迄。以降は西向天神社

(にしむきてんじんしゃ)となるそうです。

ちなみに厳嶋神社では、ご開帳はありません。

厳嶋神社は、境内を南北に通り抜けられることから「抜弁天」と呼ばれ、

義家の故事にあやかって「苦難を切り抜ける」弁財天として信仰を集めた。

不忍池・冬木・木場などとともに江戸の六弁天に数えられたそうです。

こちらでは、温かいお茶をいただきました。

「厳嶋神社」から約5分

「厳嶋神社」から約5分 春時山法善寺(しゅんじざんほうぜんじ)

春時山法善寺(しゅんじざんほうぜんじ) 寿老人 新宿区新宿6-20-16

寿老人 新宿区新宿6-20-16実相院日相上人が鳥取藩二代藩主・池田綱清から中正院日護上人作の七面明神像を

寄進され、一宇を建立して祀ったことに始まるという。甲州の七面山に鎮まる

という七面明神は七面天女・七面大菩薩とも称し、身延山の鎮守である。

法華経守護の神として信仰を集めたが、江戸で祀られたのはこの寺が最初だそう。

七面明神は本堂に祀られ、新宿区の文化財に指定されているそうです。

「春時山法善寺」から約30分

「春時山法善寺」から約30分 大乗山経王寺(だいじょうざんきょうおうじ)

大乗山経王寺(だいじょうざんきょうおうじ) 大黒天 新宿区原町1-14

大黒天 新宿区原町1-14尊重院日静上人により市谷田町に創建。明暦の大火により焼失し、寛文8年

(1668)市谷川田久保町に移転、さらに天和2年(1682)現在地に

移ったそうです。

その後も火災によって何度も堂宇が焼失したが、その度に再建されたという。

札所本尊の大黒天は、日蓮聖人の高弟で中老僧の日法上人作といい、日静上人が

身延より移してきたもの。開運大黒天として江戸庶民の信仰を集めたとのこと。

大黒天さんは、1月1日~7日と年6回の甲子の日のみご開帳。

「大乗山経王寺」から約30分

「大乗山経王寺」から約30分 鎮護山善国寺(ちんござんぜんこくじ)

鎮護山善国寺(ちんござんぜんこくじ) 毘沙門天 新宿区神楽坂5-36

毘沙門天 新宿区神楽坂5-36佛乗院日惺上人は関白二条昭実の子で、徳川家康と親交があった。

日惺が池上本門寺貫首に迎えられてから9年後の天正18年(1590)、

徳川家康が江戸城に入った。

日惺はさっそく祖父伝来の毘沙門天の前で天下泰平の祈祷を修した。

これを聞いた家康は日本橋博労町に寺地を寄進し、自ら鎮護山善國寺と

名付けて開基となったそうです。

水戸光圀もこの毘沙門天を深く崇敬し、寛文10年(1670)に善国寺が

焼失すると、麹町に再建。

その後、寛政4年(1792)の大火により神楽坂の現在地に移転、以来、

神楽坂の毘沙門さまとして広く信仰を集めたそう。

界隈は善国寺の門前町として賑わい、明治の初期には花街もでき、また、

東京で縁日の露店が出るようになったのも善国寺が発祥とされています。

毘沙門天は本堂内、向かって左側に祀られ、正月の初寅・二の寅、5月と9月の

初寅の日にご開帳。

毘沙門天と虎とのゆかりは、物部守屋征討の戦勝祈願をした聖徳太子が、

寅の年の寅の日の寅の刻に毘沙門天を感得したという信貴山の伝承による。

毘沙門天を祀る寺院には狛犬の代わりに虎の像を置くことが多く、善国寺も

狛犬ではなく虎の石像となっているの。

これで、『七福神めぐり』制覇

ここまでで、10,088歩、2時間のぶら~り散策だったわ。

せっかくなので、管理人さん達「神楽坂」をちょっと散策。

行ったお店は、「ペコちゃん焼き」で有名な不二家。

不二家のお店は、いっぱいあるけど「ペコちゃん焼き」は、

飯田橋神楽坂店でしか売っていないんだって。

「鎮護山善国寺」から約10分

「鎮護山善国寺」から約10分帰りは、ガッタンゴットン

に乗って、JR線「飯田橋駅」でお家に帰ります。

に乗って、JR線「飯田橋駅」でお家に帰ります。

今日の頑張ったで賞は、これで~す。

今日は、色紙(500円)を購入して、御朱印を(各300円)を各神社で頂きました。

他に、宝船(1,000円)と各社で御像(各300円)を頂くというものもありました。

「稲荷鬼王神社」では、お札と神供を頂きました。

「霞関山太宗寺」では、こんな可愛らしい紙袋に色紙をいれて頂きました。

新宿山手七福神めぐりの切手。1,200円也。

こちらは、新宿区内の郵便局で平成21年2月3日まで販売だそうで~す。

五十番の中華まん。

不二家飯田橋神楽坂店限定の「ペコちゃん焼き」。

ちなみに、チーズ・あずき・チョコ・カスタードの4種類が定番で、

プラス2種類「月替わり」と「季節替わり」が1種類ずつ加わるんだって。

現在は、キャラメル・苺ミルクでした。

今日の散策は、これまで。

さて、今度はぶら~り

どこへ行くのかしら。

どこへ行くのかしら。虹の橋へと渡り天使となった管理人代理の菜々ちゃん、

6年間楽しい思い出をありがとう。これからも、ずっと一緒だよ。

<本日の歩数> 10,747歩

<本日の歩数> 10,747歩新宿御苑駅~霞関山太宗寺~稲荷鬼王神社~大久保山永福寺~厳嶋神社~

春時山法善寺~大乗山経王寺~鎮護山善国寺~飯田橋駅

菜々のアンヨで、9:10~12:20まで散策して3時間10分かかりました。

布袋尊

布袋尊

池上本門寺

池上本門寺

が良くて、気持ちよく散策できたね~。

が良くて、気持ちよく散策できたね~。

が見えたよ。

が見えたよ。

。

。