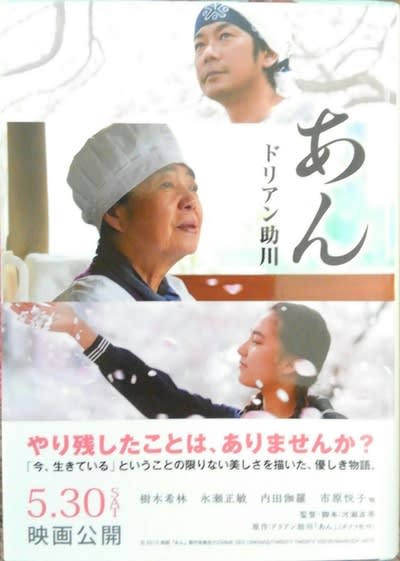

『あん』(ドリアン助川 ポプラ文庫)

私の在住する街が舞台の作品ということで、2年前、映画館に観に行った。印象が良かったので、レンタルDVDでも観た。その上での原作通読となった。

以前から読もうと思っていたが、躊躇していた。映画の出来が良かったから、読めば違和感を抱くかもしれないという微かな不安がその原因だった。(従来のそれは、原作に比して映像化作品に感じる違和感だったが。)

杞憂だった。映画は原作を損なうことなく表現していたのだとわかった。映画化で削られた部分が今回の読書で補完できたのも良かった。

そうして安心して読みながらも、微かな疑問は感じた。活字を追いながら、脳内で再生される映像にはどうしても樹木希林演じる“徳江”や永瀬正敏の“千太郎”が映る。もはやこれは拭えない確固たるイメージになっていて、小説としての出来映えを客観的には見ることができないなと思ったのだ。

俳優の魅力が強いゆえの、有り難いような、有り難くないような誤算だった。

監督の力量にも気づかされた読書となった。リアルな社会問題も扱う題材、しかも邦画にありがちな感傷に流されそうな話の展開、これらをシビアさを失わないままに、静けさと優しさに満ちた物語に昇華させたのだ。

読み終えた翌日、『どら春』のあった界隈を散策がてらジョギングした。久米川はなんとも、『あん』にしっくりくる街だなと再認識した。

私の在住する街が舞台の作品ということで、2年前、映画館に観に行った。印象が良かったので、レンタルDVDでも観た。その上での原作通読となった。

以前から読もうと思っていたが、躊躇していた。映画の出来が良かったから、読めば違和感を抱くかもしれないという微かな不安がその原因だった。(従来のそれは、原作に比して映像化作品に感じる違和感だったが。)

杞憂だった。映画は原作を損なうことなく表現していたのだとわかった。映画化で削られた部分が今回の読書で補完できたのも良かった。

そうして安心して読みながらも、微かな疑問は感じた。活字を追いながら、脳内で再生される映像にはどうしても樹木希林演じる“徳江”や永瀬正敏の“千太郎”が映る。もはやこれは拭えない確固たるイメージになっていて、小説としての出来映えを客観的には見ることができないなと思ったのだ。

俳優の魅力が強いゆえの、有り難いような、有り難くないような誤算だった。

監督の力量にも気づかされた読書となった。リアルな社会問題も扱う題材、しかも邦画にありがちな感傷に流されそうな話の展開、これらをシビアさを失わないままに、静けさと優しさに満ちた物語に昇華させたのだ。

読み終えた翌日、『どら春』のあった界隈を散策がてらジョギングした。久米川はなんとも、『あん』にしっくりくる街だなと再認識した。