10月21日

重量の測定を始めて53日経ちました。ほぼ気乾状態になっているはずです。重量は細かいスギ炭75g、中間のスギ炭55g、粗いスギ炭40g、になりました。嵩比重に直すと容器の容積が575ccなので、それぞれ、0.130、0.096、0.070になります。保水力に関する木炭の性能は、粒度分布で変化するので容量当たりで評価するのも正確ではなく、同じく、重量当たりで評価するのも、粒度分布の他にその時の含水量で重量が変わりますので正確な評価はできないことになります。しかし、出荷時に袋詰めにされた木炭はほぼ気乾状態にあると見做せますので、保水性を高める目的で農地の土壌改良に使う場合は粒の大きな木炭、すなわち、木炭内部の空隙の大きな木炭を使用するのがより有効だと考えられます。また、本ブログでご紹介しているスギ炭のみを培土に用いる「炭de緑化」の場合は木炭内部の空隙が大きい木炭だけでは木炭の粒と粒との間の空隙が大きくなってしまいますので、この空隙を埋めるために細かい木炭も混ざっていることが有効と考えられます。

今後、保水性と排水性について、農地の土壌(黒土)に対するスギ炭の土壌改良効果についての確認実験を始めるつもりです。なお、地球温暖化防止に寄与する木炭施用による農地への炭素貯留効果を評価するには気乾重量と、炭化温度で変化する木炭中の炭素の割合、木炭製造時のCO2発生量を明確にしておく必要があります。詳しくは、ブックマーク「国土環境保全活動」⇒「温暖化防止」を参照してください。

10月13日

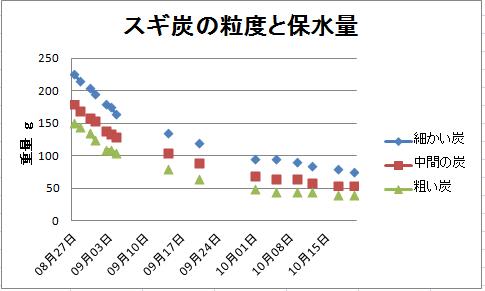

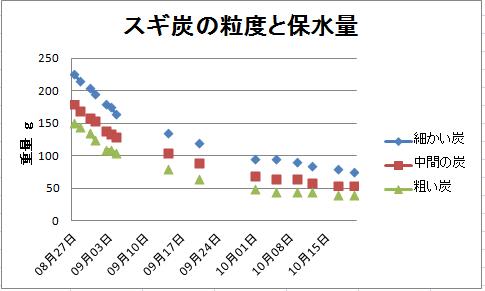

46日間の自然乾燥で、細かいスギ炭は140g、中間のスギ炭は120g、粗いスギ炭は105g、の水分を蒸発させました。試料は未だ気乾状態になっていない可能性があり、今後も重量の計測をしますが、同じ容積ならば細かいスギ炭のほうが保水量が多い結果になりました。スギ炭の重量当たりの保水量に換算すると、細かいスギ炭165g/100g、中間のスギ炭200g/100g、粗いスギ炭233g/100gになります。スギ炭内部にある空隙が保水能力に大きく寄与していることが改めて確認できました。この実験はスギ炭の保水能力を求める目的ではなく、炭の粒の大小による容積当たりの保水量の相違を明らかにする目的ですのでスギ炭の保水能力については「農地土壌の保水性」を参照してください。

9月3日

【粒子の大きさと保水力】

気乾状態で同じ重さならば、粒子が大きいほうが保水力が大きいことが皮膚感覚で判りました。水に浸けておいたスギ炭の水をきっから、同じ重さの試料を2つ用意しました。1つはそのままにして、他の一つは指先で摺り潰して細かくしました。写真を見ると一目瞭然ですが潰した後に大きな粒子の中に保水されていた水が出てきています。

それでは、同じ体積では細かいのと大きい粒子のスギ炭ではどちらが保水力が大きいのでしょうか?

8月27日

土壌改良資材としてのスギ炭は、例えば、20リットル袋入りで660円などと容積表示で販売されています。燃料とか地球温暖化防止に貢献する土壌炭素貯留量は重量表示が適していますが、土壌改良資材としては容積表示が適しているのでしょう。ただし、容積表示ではスギ炭の粒の大小や含水量によって重量表示との1対1の対応がつきません。保水能力や排水能力は単に容積だけの関数ではないかもしれません。この視点からスギ炭の嵩比重について調べます。

【粒の大きさによる嵩比重のちがい】

1)市販のスギ炭を粗いふるいでふるった粒子が粗い炭

2)市販のスギ炭そのままの炭

3)市販のスギ炭を手でつぶした細かい炭

上記3種類を同一の容器(自重75g、容積575cc)に入れ、重さを計りました。表示は容器重量を差し引いた値です。

1)粗い炭 150g⇒嵩比重0.26

2)そのままの炭 180g⇒嵩比重0.31

3)細かい炭 225g⇒嵩比重0.39

粗い炭 そのままの炭 細かい炭

容器の自重 水を入れた容器の重さ

重量の測定を始めて53日経ちました。ほぼ気乾状態になっているはずです。重量は細かいスギ炭75g、中間のスギ炭55g、粗いスギ炭40g、になりました。嵩比重に直すと容器の容積が575ccなので、それぞれ、0.130、0.096、0.070になります。保水力に関する木炭の性能は、粒度分布で変化するので容量当たりで評価するのも正確ではなく、同じく、重量当たりで評価するのも、粒度分布の他にその時の含水量で重量が変わりますので正確な評価はできないことになります。しかし、出荷時に袋詰めにされた木炭はほぼ気乾状態にあると見做せますので、保水性を高める目的で農地の土壌改良に使う場合は粒の大きな木炭、すなわち、木炭内部の空隙の大きな木炭を使用するのがより有効だと考えられます。また、本ブログでご紹介しているスギ炭のみを培土に用いる「炭de緑化」の場合は木炭内部の空隙が大きい木炭だけでは木炭の粒と粒との間の空隙が大きくなってしまいますので、この空隙を埋めるために細かい木炭も混ざっていることが有効と考えられます。

今後、保水性と排水性について、農地の土壌(黒土)に対するスギ炭の土壌改良効果についての確認実験を始めるつもりです。なお、地球温暖化防止に寄与する木炭施用による農地への炭素貯留効果を評価するには気乾重量と、炭化温度で変化する木炭中の炭素の割合、木炭製造時のCO2発生量を明確にしておく必要があります。詳しくは、ブックマーク「国土環境保全活動」⇒「温暖化防止」を参照してください。

10月13日

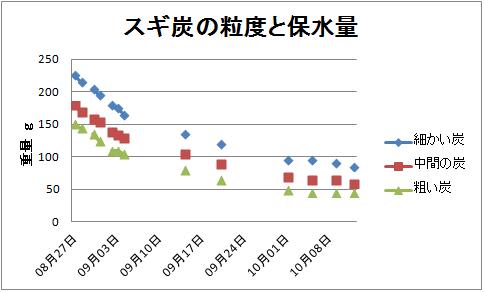

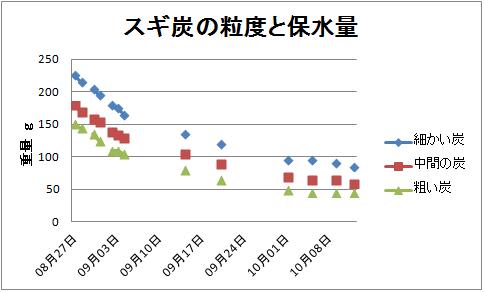

46日間の自然乾燥で、細かいスギ炭は140g、中間のスギ炭は120g、粗いスギ炭は105g、の水分を蒸発させました。試料は未だ気乾状態になっていない可能性があり、今後も重量の計測をしますが、同じ容積ならば細かいスギ炭のほうが保水量が多い結果になりました。スギ炭の重量当たりの保水量に換算すると、細かいスギ炭165g/100g、中間のスギ炭200g/100g、粗いスギ炭233g/100gになります。スギ炭内部にある空隙が保水能力に大きく寄与していることが改めて確認できました。この実験はスギ炭の保水能力を求める目的ではなく、炭の粒の大小による容積当たりの保水量の相違を明らかにする目的ですのでスギ炭の保水能力については「農地土壌の保水性」を参照してください。

9月3日

【粒子の大きさと保水力】

気乾状態で同じ重さならば、粒子が大きいほうが保水力が大きいことが皮膚感覚で判りました。水に浸けておいたスギ炭の水をきっから、同じ重さの試料を2つ用意しました。1つはそのままにして、他の一つは指先で摺り潰して細かくしました。写真を見ると一目瞭然ですが潰した後に大きな粒子の中に保水されていた水が出てきています。

それでは、同じ体積では細かいのと大きい粒子のスギ炭ではどちらが保水力が大きいのでしょうか?

8月27日

土壌改良資材としてのスギ炭は、例えば、20リットル袋入りで660円などと容積表示で販売されています。燃料とか地球温暖化防止に貢献する土壌炭素貯留量は重量表示が適していますが、土壌改良資材としては容積表示が適しているのでしょう。ただし、容積表示ではスギ炭の粒の大小や含水量によって重量表示との1対1の対応がつきません。保水能力や排水能力は単に容積だけの関数ではないかもしれません。この視点からスギ炭の嵩比重について調べます。

【粒の大きさによる嵩比重のちがい】

1)市販のスギ炭を粗いふるいでふるった粒子が粗い炭

2)市販のスギ炭そのままの炭

3)市販のスギ炭を手でつぶした細かい炭

上記3種類を同一の容器(自重75g、容積575cc)に入れ、重さを計りました。表示は容器重量を差し引いた値です。

1)粗い炭 150g⇒嵩比重0.26

2)そのままの炭 180g⇒嵩比重0.31

3)細かい炭 225g⇒嵩比重0.39

粗い炭 そのままの炭 細かい炭

容器の自重 水を入れた容器の重さ