みるみる例会レポート ナビゲーター 正田 裕子

実施日:平成30年 7月 7日(土) 浜田市世界こども美術館

作品:「浜田城址」 (120×62cm)制作年不詳 作者 河野 通暢

参加者:大人5名 会員2名

1.「作品選定の理由」

・ゆったりと作品をみることができる場を確保した方がよかったという前回の反省から、主展示室にある作品を選んだ。

・鑑賞者は30代から70代くらいの大人だったので、城跡というテーマも読み解けると考え、選んだ。

2.「鑑賞の様子」

最初に、前日の豪雨について話題を取りあげ、アイスブレイクタイムとした。その後、「みる」「考える」「話す」「聴く」ことをしながら「作品のよさ」について話し合っていこうと呼びかけ、作品をみる時間をとった。

鑑賞者の顔ぶれを見ると、常連で来ていただいている方や前回も参加された方、知人といった姿がみられた。そのため、1人ずつ作品の第一印象や気づいたことについて発言をもとめることにした。以下のような発言が続いた。

「松の木が切られている…城山の木が切られていて残念だ。」

「物語風に言えば『生と死』が描かれている。」

「隣の小作品と同じ場所が描かれている。」

「結構高い位置の場所が描かれていて、すてきである。遠景の山並みが見える様子からそう思った。」

「隣の作品と同じ構図で制作されていて、シルクスクリーンで制作されているようだ。」と続いた。五人目の方の発言の中に表現技法上の内容があったので、その根拠とどのような技法の版画なのか説明をしていただいた。

その後「他に発言はないでしょうか。」と全体での対話に移った。

最初に「秋の景色ではないかと思う。」という発言があり、根拠を尋ねると、「見えている草の色から秋である。」とのこと。それに対して「春の景色のように感じる。それは、画面左側にある木から八重桜の色のようであることや地面の様子は草がまばらに生えていることから、これから草が生える季節である春の初めのようだ。」と違う解釈が続いた。

そこに、「素人の見方だが…遠近感がすごいな、と思った。」と構図上の視点とその感想が入り、ナビが、「遠景の山の稜線と手前の丘陵地の松の木々の向こうに見える風景と丘陵地手前の切り株の奥行きが、ダイナミックに感じられる、ということでしょうか。」と遠景・中景・近景という視点を加えていった。

すると、「山並みと丘陵地の間の様子の描かれ方が上手い。作品の面積では最も狭い部分ではあるが、実際(の風景)では最も広い部分であり、それを見ている風景の様子や色とは違うかもしれない抽象的な色面で表現されているのが上手いと思う。」

そこに、「左の山に白い部分がありそれが残雪ではないか。初春の頃で、秋ならばもっと山の様子も、太った様子で描かれるのではないか。切り株の影が長くないので昼間の時間で、この景色は春の初旬で昼間の風景ではないか。」と複数の根拠から季節や描かれている時間についての発言が加わった。

また、「とても遠近感が感じられる。それは近景から遠景にかけて霞がかかっているかのように向こう側にいくにつれて灰色みがかった色味になっている。隣の同じ題材の小品と比べて、中景の松の色の色味が抑えられているのに対して、近景の切り株の木肌と切り口の色のコントラストが強調されている。そこから遠近感を強く感じる。」

それに続き「松の切り株の太さから、この場所には太くて立派な松があったのではないか。色から切り株が視界に入ってきて、とても力強さを感じる。」と発言があった。これに対して「年輪の太さや存在感の大きさから歴史を感じるということでしょうか。」とナビが解釈を足してしまった。このタイミングで、最初の「城山の松が切られて残念だ。」と発言された内容と関連付けて言い換えることもできたと思われる。その鑑賞者の発言は「切り株の存在感から歴史を感じる。」と続いた。

話題は作品の構図や色合いの巧さから、作者の表現意図や作品の主題に関する発言にシフトしていった。

その中で、「切り株の水色が写実的ではないが不自然さを感じない。」

「隣の作品と比べて、奥の祠(ほこら)らしき物に視線が移っていくように切り株が整理されて描かれていることや、切り株の影色と祠らしき物に共通した色が使われていることから、奥にある祠のような物は作品のキーとなる物ではないか。」

「(先ほど祠らしき物と言われていた)土台らしき物は、主題ではなく、あくまでも作品のアクセントの一つである。」

「近景が水平方向に二分され静けさや空虚さを感じる。話題になっている土台らしき物の上に何かあったとすれば、あるべき物が無いので寂しさを感じる一因だと思う。」

「切り株が、画面の外にも続いていて、その切り株に自分が座って、この風景を見ているかのように感じさせる作品だ。」と作品から感じることや考えられることを語る場になっていった。

最後に、作品から、あるべき物がなくなっている様を描いた作者の思いや作品の外に続く広がりにも鑑賞者の皆さんと思いを共有できたと締めくくった。

3.「ナビゲーションの振り返り」

(1)会員より

・キャプションを隠してあったが、それを見せるタイミングが対話の中にあったのではないか。それを見せることで、鑑賞者の読み取りが確かであったことを実感でき、喜んでもらえたのではないか。

・最初の発言から「城跡の切り株が切られていて」という発言があったので、描かれた場所が城址であることを対話の流れのどこかで触れていたら、もっと主題を深められたのではないか。地元の参加者もあったならば、浜田城への思いなども語ってもらえたかもしれない。

・技法の説明を求めた後で、さらにナビが補足して説明していたので、補足は最小限またはしなくても良かった。

・最初に鑑賞者に一言ずつ発言を求めていたが、指名する順番にもう少し配慮があってもよかった。初めて参加したのではないかと思われる人に発言を求めると、大人の場合は特にハードルが高いと思う。

・同じ題材の小品との比較でみることができたことがよかった。

・アイスブレイクの時間から始まったこともよかった。

(2)まとめ

・鑑賞者が作品の前で椅子に座り、それぞれが作品をゆったりとみることができた。環境への配慮は、重要度が高いことを実感した。

・鑑賞に入る前に前日の豪雨を取りあげ共通の話題を提供できた。初めの5分で鑑賞者とつながる工夫を考えて、さらに磨いていきたい。

・技法の説明を補足してしまったところは、鑑賞者の「(版の)色数がとても多い。」という内容を「制作上の苦心がうかがえる作品である。」と言い換えるつもりが、単なる技法の補足になってしまって、言い換えが上手くいってなかった。

・違う解釈が考えられるという発言があった時など、複数の根拠を求めたり、作品の中を指さしたりして鑑賞者に確認できた点は良かった。その際、発言の根拠を全員で共有できているのだから、テンポ良く対話を促す工夫をしていく必要がある。

・表現に関する発言については、端的に言い換えができていたところもあったが、解釈に関する発言では十分に言い換えができていないところがあった。鑑賞者の発言の意図をしっかりとくみ取れるように発言の終わりに注目していきたい。

前回の反省より、

鑑賞者の皆さんに「来て良かった。」と思っていただけるナビゲーターを目指すという思いで取り組んだ。

今回の作品は、淡い色調の中にも切り株や銅像の土台とも思えるモチーフがあり寂れた雰囲気が感じられる作品であったことから、キャプションを隠した方がより作品に描かれていることから考えることを促すことができるのではないかと思い、キャプションを紙で覆うことにした。改めて対話の様子を振り返ってみると、発言の内容を作品の主題と関連付けてナビゲートすることができたのではないかという思いが残った。表現の工夫と作品の主題が交互に発言されていた対話の流れや、表現上の工夫から主題に関する発言があった場を、積極的に読み取り、もっと表現上の工夫を主題と関連付けて言い換えても良かったかもしれない。せっかく、鑑賞者の皆さんが「あるべき物が無い風景」であることや「歴史(由緒)ある風情を感じさせるモチーフが表現されていること」を読み取る発言をされているのだから、作者の思いや意図をさらに深める投げかけもあったと思われる。会員からの、「キャプションを公表するタイミングを考えることで、もっと鑑賞者に喜んでもらえる場にできたのではないか。」という指摘もしっかりと心にとめておきたい。

河野通暢氏の作品をナビゲートさせていただくのも3作品目となり、作者の作品の魅力を共有する機会となった。さらに、鑑賞者の主題に関する発言をさらに深めるためにどうナビが投げかけていくかを課題として今後も努力していきたい。

<お知らせ>

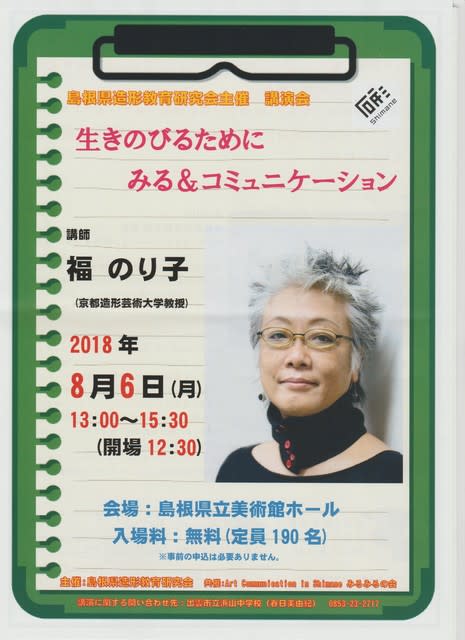

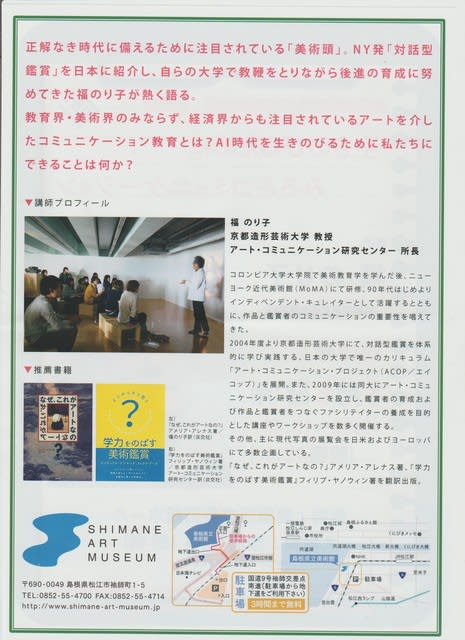

「正解なき時代に備えるために注目されている『美術脳』。

NY発『対話型鑑賞』を日本に紹介し、自らの大学で教鞭をとりながら後進の育成に努めてきた福のり子が熱く語る。

教育界・美術界のみならず、経済界からも注目されているアートを介したコミュニケーション教育とは?

AI時代を生きのびるために私たちにできることは何か?」(フライヤーより)

島根県造形教育研究会主催の講演会に、みるみるの会は協力しています。

入場無料・事前申し込みも不要です。

興味のある方はぜひ、足をお運びください。

〇今後のみるみるの会鑑賞会について

・8月はお休みです

・9月8日(土)14:00~15:00 浜田市世界こども美術館にて

・10月はお休みです

・11月17日(土)14:00~15:00 浜田市世界こども美術館にて

・12月から2月にかけてグラントワ内島根県立石見美術館とのコラボイベント「みるみると見てみる?」を開催予定。

詳細につきましては、決まり次第、こちらのブログや石見美術館HPなどでお知らせいたします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます