日時:2024年5月19日(日)11:30~12:00(2作品目)

場所:浜田市世界こども美術館

作品:「山のお面」 本濃研太

参加者:みるみる会員3名 美術館関係者1名 ファシリテーター:津室和彦

2作品目は,子どもを含め家族連れの参加はなく,美術館長とみるみる会員の4名が鑑賞者でした。

前半は,作品からみつけたこと,感じたこと,考えたことなどの発言を重ね,それらを踏まえた解釈が後半になされるという流れでした。

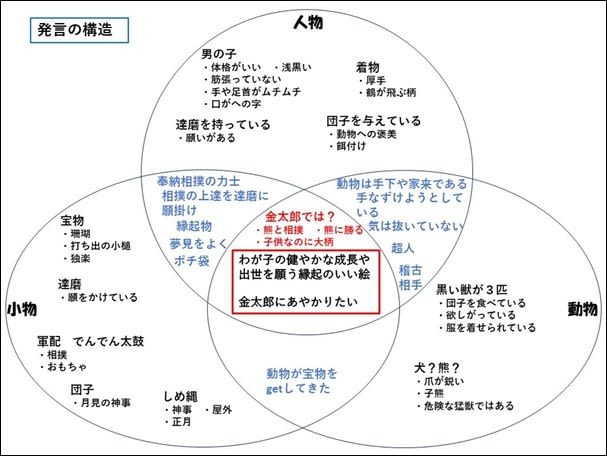

1 鑑賞の構造とファシリテーターとして考えていたこと(抜粋)

発言のキーワードを図示し,併せていくつかの局面でのファシリテーションの意図について述べます。図中と以下本文の〇囲み数字「ファシリテーターまとめ」は対応し,ファシリテーターの発言を表します。

①「それってどんなお面なんですかね?」・・・動物,人間,人間っぽいという3種があるということについて,一つ踏み込んで考えてほしかった。

②▲「いろんな表情があるんですね。今までのお話を聞いていると,人間ぽいのもあれば動物っぽいのもある。表情・感情もいろいろなのがある。たくさんあるので,これが気になるよっていうのはありますか?絞って話してもらえますか?」・・・お面の数が多いので焦点化しようという意図だったが,鑑賞者の意識はまだ全体をみていきたいというものだったようだ。読み違え,ファシリテーターのミスだった。実際この後,総体としての色の話に移っていった。

③「じゃ,森や木,顔とかいろいろな生き物がいるということから関連付けて考えられますか?そのことから考えられることは?」・・・木や森という新しい発言と,しばらく前の人間・動物・人間っぽいものを結びつけることを促した。

④「山を見たからってすぐそれを感じ取れる人は少ないかもしれませんが,こうやってお面のような形をとることで,訴える力とかは見る私たちは強く感じやすくなるのかもしれませんね。タイトルの『山のお面』ということにも触れていただきました。」・・・自然を連想させる表現の特性を考えてほしかった。

⑤「先ほど,『(ダンボールという素材は)木の命をもらっている』という話もありました。一旦もらっているけれど,リサイクルして繰り返し使うこともできるというところは,人間に対して自然からのメッセージがあるとしたら,それを表す素材としてはいいかもしれませんね。素材とも結びついている。」・・・通常梱包など別の用途があるダンボールを素材としていること自体が,自然の循環を想起させることや,これまでの発言内容を踏まえるとよりぴったりくる素材だと感じられたので,ファシリとしても強調した。

⑥「緑や茶色で統一されていて森とか木を感じるということで,里山とか森と人が関わりながら暮らしている時代とか様子とかの中で,動物や人,精霊など目に見えないものも含めてつながり合って生きてきたというようなことが読み取れるのかもしれませんね。」・・・プレまとめ,方向づけ。

⑦「往復というか繰り返しがあって,それが積み重なって問い直しているうちに見ていること自体が内省になる。」

【ファシリテーターまとめ】「それぞれが自分の内面を見つめなおすということであれば,それぞれの人ならではの自分の内部の掘り起こしや見つめなおしのきっかけを与えてくれる作品なのかなと思いました。」

2 対話のワードクラウド化

さて,対話をテープ起こししたので,ワードクラウドにしてみました。ここでも,神や精霊など神秘的なものと,ユーモラスな感じや表情,内面などの人間的なものの両方が出てきていることが興味深いと思います。どこかプリミティブなお面というものを見ていながら,自分自身を内省してしまうというような対話の内容と重なります。

3 振り返りと鑑賞会後のエピソード

鑑賞中にも,鑑賞者の一人として参加してくださった館長から,「(これらのお面は)もともと一塊りの作品だったものをばらばらに解体し,その材料でリメイクされたものだと聞いています。」というような情報を得ていました。鑑賞会後,学芸員からその前身の作品画像を見せていただきました。8年前にこの美術館で開かれた「ダンボールの変身展」に出品されていた大きな人面のある山の作品でした。その山にはトンネル状の口が開いており,鑑賞者が入れるくらい大きな作品でした。わたしも,その展覧会のことはよく覚えていたので,対話の中で出てきた,全体として山のようだとか,木を大元の資源として繰り返し使える素材であるというようなことと繋がって鳥肌ものの感動を味わうことができました。美術館でのリアルの鑑賞会であったので,鑑賞会のさなかにこの情報や画像資料が使えたら,どんなにすばらしかっただろうかという幸せな空想も働いたのでした。

※その後,8年前の前身の作品画像を美術館から提供していただきました。感謝いたします。

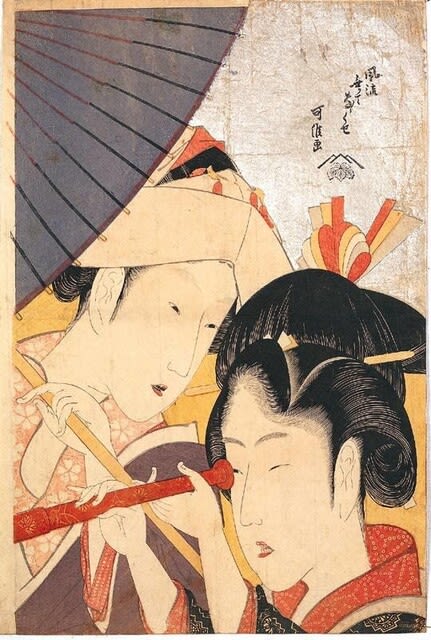

※8年前の前身となった作品

※8年前の前身となった作品

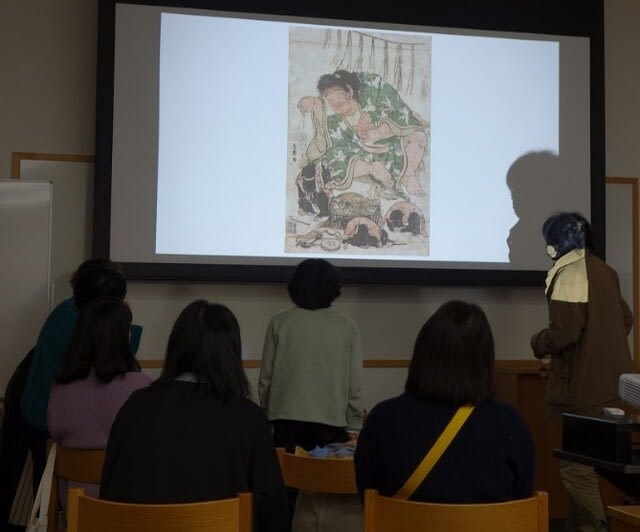

今回の作品鑑賞風景

今回の作品鑑賞風景