久々の更新になります(_ _).。o○

今回記事にするのは、埼玉県入間郡三芳町にある『竹間沢の城』です。

『日本城郭大系』・『関東地方の中世城館』にも載っていない、幻のお城(城館)です(^^;

『竹間沢の城』は現在お城と分かる明確な遺構は無く、また中世の竹間沢に関する史料(文書)もありません。

しかし『竹間沢の城』周辺には、鎌倉街道と呼ばれる古道が通り、また中世の遺物や城館に関係する地名なども残っています。

今回はこれらを辿って、『竹間沢の城』に迫りたいと思います(^^;

※『竹間沢の城』の名称は、お城があった(であろう)竹間沢の地名から私が仮に名付けました。

◎竹間沢発祥地と本村観音

竹間沢は三芳町の中で最も早く開拓された村落です。

鎌倉時代の元仁年間(1224年~1225年)に開拓されたという伝承が残っています。

本村(小名)には湧水があり、湧水の周囲には竹林が多くあったことから、竹間沢と呼ぶようになったということです。

この沢の水を利用して、中世にも水田が開拓され、稲作が行われていただろうと考えられています。

◎古井戸山の鎌倉街道と古井戸地蔵

竹間沢地区の鎌倉街道は、二つあります。

一つは柳瀬川を臨む左岸台地上の崖線(がいせん)に沿って走っています。

この鎌倉街道は、所沢市の鎌倉街道上道(かみつみち)より分岐しているとされ、柳瀬川にそって新座市中野地区から竹間沢(西武台高校の裏手~古井戸地蔵~ 泉蔵院脇)を通り、富士見市針ヶ谷、水子を抜け羽根倉で荒川を渡り浦和、与野を経て加須市付近で中道(なかつみち・奥州街道)と合流します。

そのためこの鎌倉街道は、上道と中道を繋ぐ脇道とする見方もあります。

もうひとつは、現在「藤久保かまくら通り」と呼ばれ、川越街道の東側をほぼ並行して走っています。

道は所々で失われていますが、竹間沢~藤久保を通り、大井(ふじみ野市)へ通じていたようです。

◎泉蔵院

新義真言宗に属し、清龍山寿福寺泉蔵院といいます。

本尊に不動明王を安置します。

新座市大和田普光明寺の末寺で承応三年(1654)の創建とされています。

しかし、境内に板石塔婆・古式の宝篋印塔が存在することや、当寺がかつて建立されていたと伝承されるオクラヤマ(本村観音の西側付近)の地には多くの板石塔婆の出土が知られることから、開基は中世までさかのぼる可能性があります。

◎泉蔵院に残る宝篋印塔の残欠

泉蔵院本堂右手の墓地入口に、宝篋印塔の残欠(笠部分)があります。

隅飾突起(四隅の尖った部分)の角度などから、中世に遡る時代のものだそうです。フムフムφ(・_・

板石塔婆も探したのですが、見つけることが出来ませんでした。

ちなみに以前本堂を発掘したところ、やはり宝篋印塔の笠部分と五輪塔の火輪が出土しています。

これらも中世の時代まで遡る、との事です。

◎オクラヤマ(御蔵山)

泉蔵院の北西、竹間沢発祥の地の西側に、オクラヤマと呼ばれる場所があります。

伝承では、かつてここに泉蔵院があったといわれています。

そして板石塔婆が、ここオクラヤマと古井戸山に集中して出土しています。

年号の分かるもので、最古のものは弘安八年(1285年)です。

竹間沢が開拓されたとされる年代から、それほどかけ離れていませんね(。-_-。)

江戸時代には年貢を納める蔵があったそうです。

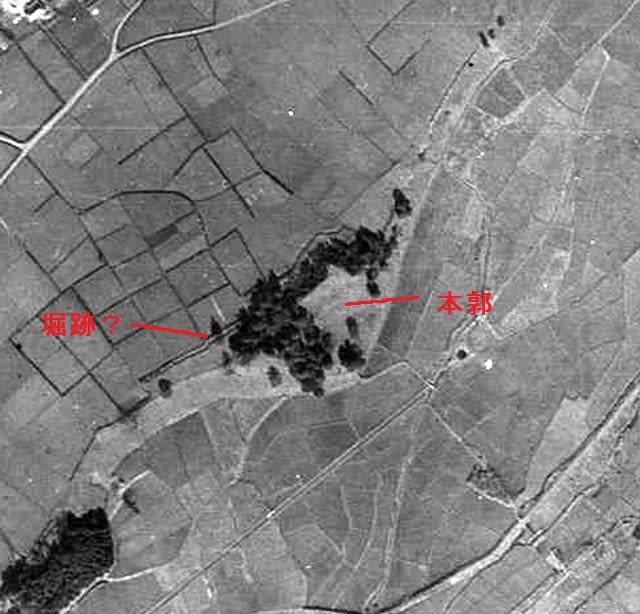

◎『竹間沢の城』の伝・曲輪跡

三芳町立歴史民俗資料館(以下資料館)の方に案内して頂きました。

ここは人の手によって削平された場所(曲輪)とのことです。

※伺った時の記憶がうろ覚えで、正確な表現・内容では無いかもしれません<(_ _)>

ここでは伝・曲輪跡としておきます。

曲輪の北側はバンバ(馬場)と呼ばれています。

ここを鎌倉街道が通っていたそうです。

◎泉蔵院近くの鎌倉街道

ここも資料館の方に案内して頂きました。

以前、この写真奥の民家の辺りに堀があったようです。

しかし案内して頂いた時にはすでに消滅してしまったようで、確認出来ませんでした。

また、どのような堀だったのかも不明です。ザンネン(o_ _)o

◎まとめ

長々と書き連ねてきましたが、これまで私が調べた中世の竹間沢についてまとめてみたいと思います(^^;

・中世の竹間沢に関する、文書(史料)は無い

・年号の分かる板碑は弘安八年(1285年)~永正年間(1504~20年)

永正八年(1511年)の題目板碑(日蓮宗と関係する)が古井戸山から出土

・年代は不明だが、中世まで遡る宝篋印塔・五輪塔の存在

・中世の古道(鎌倉街道)の存在

一つは鎌倉街道上道と中道を結ぶ脇道、もう一つは川越街道の東側を並行して藤久保~大井(ふじみ野市)へ通じる道

※大井には中世の集落跡(本村遺跡)がある。

・鎌倉街道に沿った、泉蔵院の北側にマツバ(的場)、南側にバンバ(馬場)、鎌倉街道から少し離れるが、資料館の西側にヤグラ(矢倉)等の城館に関する地名が残る。

また慶安三年(1650年)の検地帳には、谷合・井戸下・堀向・川田境・中嶋・井戸ノ上・屋敷ぞえ・針谷境くぼ・原地の字名がある。

・曲輪・堀などの遺構の存在

・発掘調査で、城館に関する遺構(堀・土塁等)は見つかっていない。

・城館・支配者に関する伝承は無い。

資料館の方のお話では、泉蔵院の辺りに城館があったのではなかろうか、との事でした。

ただ現状の地形を見ると、泉蔵院の東側西側(竹間神社)の方が高い位置にあります。

また資料館の西に矢倉の地名があり、的場・馬場等の場所も城館に含めると、およそ500メートル四方を超える範囲となります。

村、あるいは土豪の城館としては、大きいのかなあ~・・・(‐_‐)

竹間沢の近隣の城館を調べてみると、柳瀬川沿いに滝の城(所沢市)と柏の城(志木市)があり、竹間沢は両城の中間地点に当たります。

また2つの鎌倉街道の存在などを考えると、以外と交通の要衝だったのではと、素人なりに考えています(^^;;

以上、素人の妄想を交ぜてまとめてみました。

もっと書きたい事があったのですが、収拾がつかなくなりそうなのでここで一区切りつけたいと思います<(_ _)>

記事いついては、私の間違いや聴き取り不足等、誤りがあるかもしれません。

お気づきの点等ありましたら、コメント頂ければ幸いです<(_ _)>

最後になりますが、資料館の方にはご多忙の中大変お世話になりました。

改めまして、ありがとうございました。

※今回の記事を作成するにあたり、以下の資料を参考にしました。

〇三芳町史(通史編)・(民俗編)

〇みよし町歴史散歩

〇みよしほたる文庫4 三芳の歴史

〇広報みよし みよし歴史探訪 文化財を訪ねて 各号

〇埼玉県入間東部地区の歴史の道

〇その他

久々の登場、旅レコの記録(^^;