雷門交差点前から撮影した浅草寺の外門である「雷門」の全景です。浅草で一番の観光スポットであり、多くの観光客の人たちで賑わっています。

観光客の人混みの中から雷門の山門を見上げて撮影しました。表参道入口の門。切妻造の八脚門で向かって右の間に風神像、左の間に雷神像を安置することから正式には「風雷神門」が正式名称ですが、一般的に「雷門」の通称で通っています。

2003年に江戸開府400年を記念して改めて新調された際、提灯は従来の物より一回り大きくなり、直径3.3m、高さ3.9m、重さ700kgとなりました(従来の物は670kg)。2013年に新調された大提灯で5基目となっています。

雷門から本堂方向へ向かって北へ一直線に伸びている参道「仲見世(なかみせ)」を散策していきます。参道内は多くの観光客で大混雑していました。

とは言っても、年末年始の時期と比較すると大したことはありません。特に12月下旬の暮れの時期になると、平日のJR山手線の通勤ラッシュ並みの大混雑になります。

商店は東側に54店、西側に35店を数えます。寺院建築風の外観を持つ店舗は、関東大震災による被災後、大正14年(1925年)に鉄筋コンクリート造で再建されたものです。

しばらく道なりに歩くと、前方に「宝蔵門」と五重塔が小さく見えてきました。

浅草寺幼稚園の敷地の脇を通り抜けていきます。

仲見世の商店街を抜けた先にある「宝蔵門」前にやってきました。門の左右に金剛力士(仁王)像を安置することからかつては「仁王門」と呼ばれていたのですが、昭和の再建後は宝蔵門と称しています。その名の通り、門の上層は文化財の収蔵庫となっています。

宝蔵門前から西側を向くと「五重塔」が建っているのが見えます。

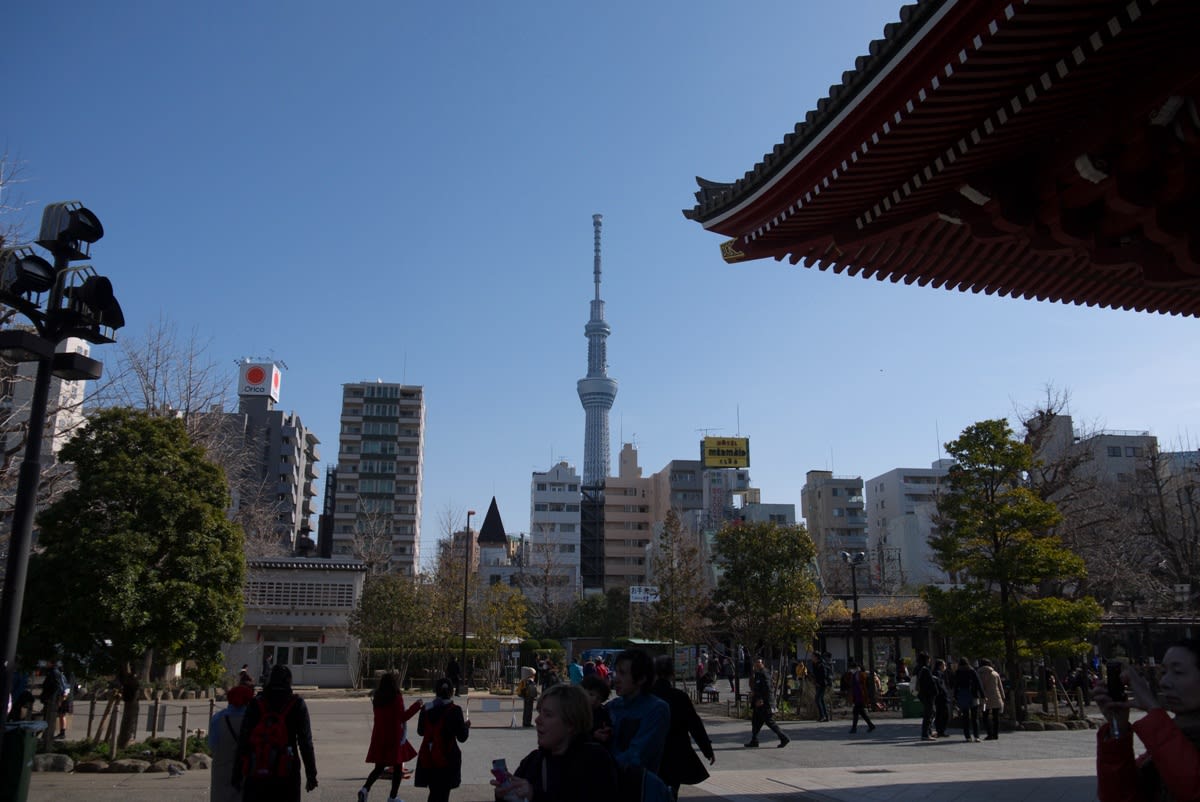

宝蔵門周辺はちょっとした広場が整備されていて、ここから隅田川方向へ抜けることも可能です。宝蔵門周辺からはスカイツリーが綺麗に見えることで有名です。

宝蔵門の大提灯には「小舟町」の文字が描かれています。日本橋小舟町奉賛会より平成15年 (2003年)の10月の奉納掛け換え(3回目)によるものです。

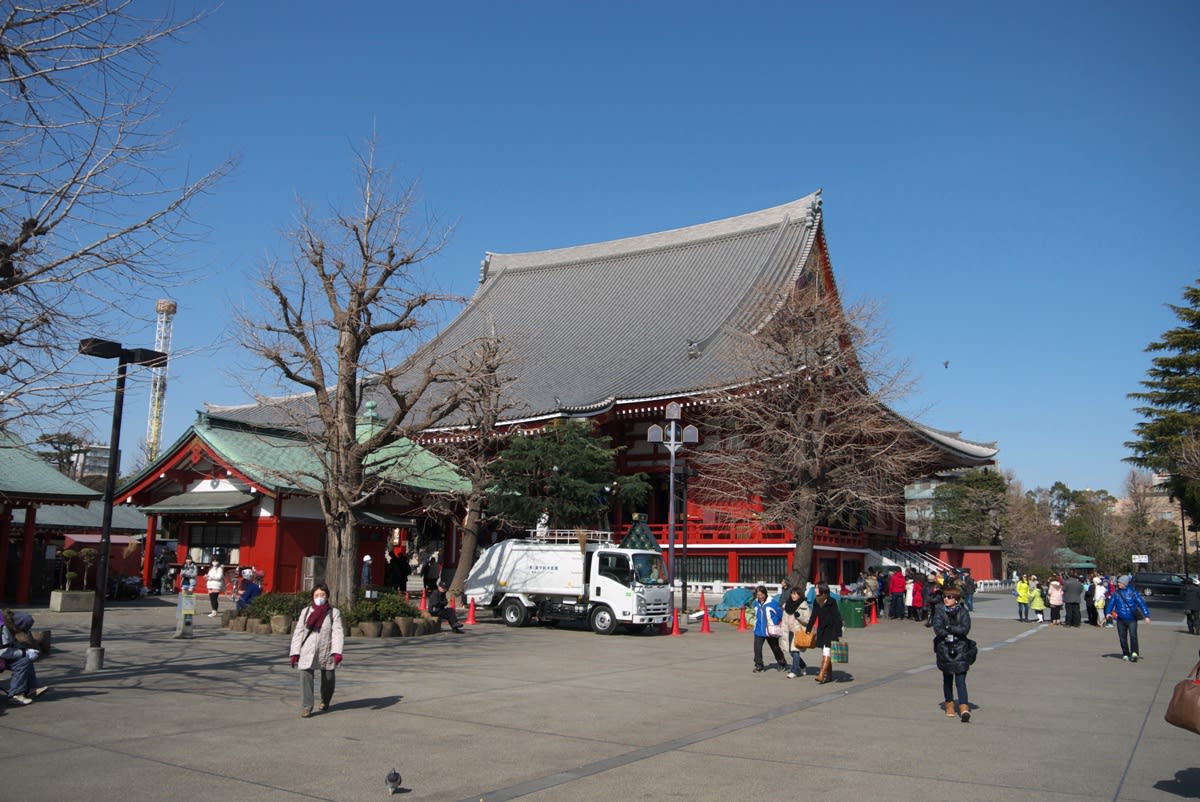

宝蔵門をくぐった先にあるのが浅草寺の「本堂」です。本尊の聖観音像を安置するため観音堂とも呼ばれていて、現在の本堂は昭和33年(1958年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造となっています。

2009年2月から2010年12月にかけて、「平成本堂大営繕」が行われました。屋根の葺き替えは昭和33年(1958年)の再建以来50年ぶりです。宝蔵門の改修工事でも用いたチタン成型瓦を採用されています。

五重塔を見上げて撮影しました。

振り返って東京スカイツリー方向を撮影しました。

浅草寺の本堂の脇を通り抜けて、浅草神社へ向かいます。