我がブログにお出で下さる皆様へ

今回のブログは私が昨年、フィリピンで前立腺肥大手術を受けそして手術後の処置や医療機関のレベルの低さから回復が思わしく無く

緊急帰国して済生会横浜市東部病院に掛かり精密な検査を受けた結果 前立腺癌のステージ4を言い渡されました。

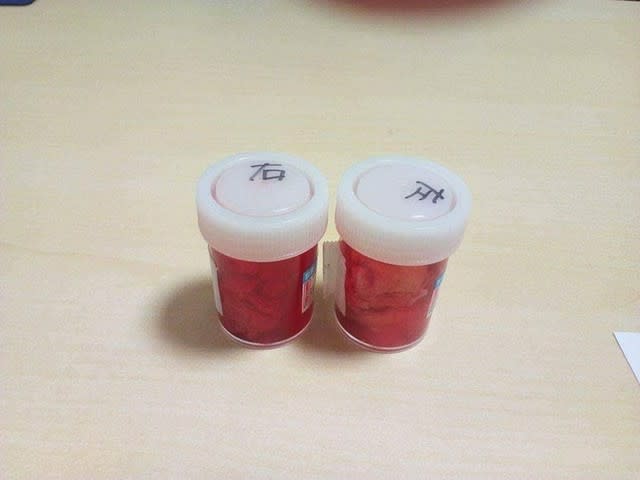

フィリピン田舎暮らしを続ける為に主治医と相談し私の最終処置として睾丸除去手術をして来ました。

神奈川県横浜市鶴見区の済生会横浜市東部病院

綺麗な近代的で医療設備の整った病院でしたか初心の患者は初診料が6.000円も取られました。

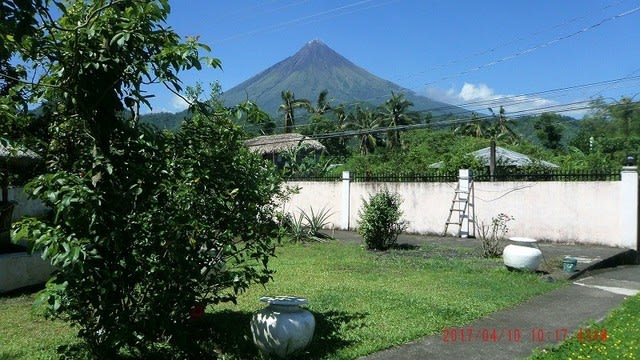

我がフィリピンの暮らしは2003年10月からスタートし現在に至ってますがこれと言った病気も掛からず元気で此処まで遣って来られました。

日本の男性の寿命は年々伸び80歳を超える平均寿命に成って来ています。

しかし、私の様に健康で問題が無かったからと健康診断を受けずに暮らすとこんな末期癌と言う形で宣告されて仕舞いました。

勿論、医療水準の高い日本なら健康診断を定期的受けて居れば早期に発見出来た筈ですが。

今回は、そんな私のフィリピン田舎暮らしで失敗だった事を自らの教訓としてこのブログで取り上げさせて頂きました。

健康な皆さんには必要では無いかも知れませんが病気は発見されてからは手遅れも有ります。

健康管理は普段から大事だと言う事をこのブログを通してお伝えさせて頂きました。

私が昨年日本の病院でして来た事そして今回ブログで取り上げた事は全て私には当て嵌まります。

今は何時爆発するか判らない時限爆弾を抱え毎日を過ごして居ます。

では、前立腺癌とはどんな病気か

前立腺がんは、欧米では男性がん死亡例の約20%(肺がんに次いで第2位)を占める頻度の高い癌ですが、

日本では約4.8%(2004年神奈川県)と比較的頻度の少ないがんです。

日本人男性が1年間に前立腺がんと診断される人数は、人口10万人あたり28.6人(年齢調整罹患率、2004年神奈川県)で、

胃がん、肺がん、結腸がんに次いで4番目、男性がん全体の12%を占めています。

年齢別では、45歳以下ではまれですが、50歳以後その頻度は増え、70代では10万人あたり約200人、80歳以上では300人以上になります。

このように、前立腺がんは高齢者のがんであるといえます。

今後日本では、食事の欧米化、高齢人口の増加、腫瘍しゅようマーカーであるPSA(前立腺特異抗原ぜんりつせんとくいこうげん)検査の

普及に伴い、前立腺癌の患者は急速に増加し、近い将来、胃がんを抜いて肺がん、大腸がんに次ぐ3番目に多いがんになると予想されています。

◆Yahoo Japan ヘルスケア サイトより抜粋

前立腺癌の転移と再発

前立腺癌は、癌が前立腺の中に留まっているか、外に拡がっているかが治療の分かれ目になります。

周りの臓器への浸潤を(局所進行癌)

前立腺にできた癌が、前立腺の外に出て周囲の臓器に入り込んでさらに増殖していくことを「浸潤」といい、

この段階の癌を「局所進行癌」と呼びます。

TNM分類では、T3かT4の段階です。

この段階の癌は一部にとどまっていないため、手術や放射線によって完治を目指すことは難しくなります。

前立腺がんはすぐそばにある精嚢に浸潤することが多く、このため、早期がんで手術を行う場合は、前立腺と一緒に精嚢も

全摘出されます。

前立腺がんはまた、直腸や膀胱への浸潤も多く見られます。

このような周りの臓器への転移は、CTやMRIなどの画像検査によって確認されます。

転移

さらに、がんが血液やリンパ液によって運ばれて前立腺から離れたところへ移動し、そこで増殖することもあります。

これを「転移」といい、この段階のがんを「転移がん」と呼びます。

「転移がん」はTNM分類のN1(所属リンパ節への転移)やM1(所属リンパ節以外への転移)で表されます。

手術・放射線治療による根治は難しくなり、治療はがんの進行を抑えることが目的になります。

別の臓器に転移しても、転移がんは元のがんの性質を持っています。

前立腺がんが膀胱や直腸に転移してもそれは「膀胱がん」「直腸がん」ではなく、「転移性前立腺がん」です。

そのため、治療も前立腺がんに対するものと同じ方法で行われます。

がんによって転移しやすい臓器は異なっています。前立腺がんに多く見られるのは、骨や骨盤リンパ節への転移です。

他のがんの多くは末期になってから骨に転移することが多いのですが、前立腺がんは比較的早期に骨に転移することがあります。

骨転移

前立腺がんの転移の中で最も多く、8割以上を占めるのが、背骨や肋骨、骨盤などの骨への転移です。

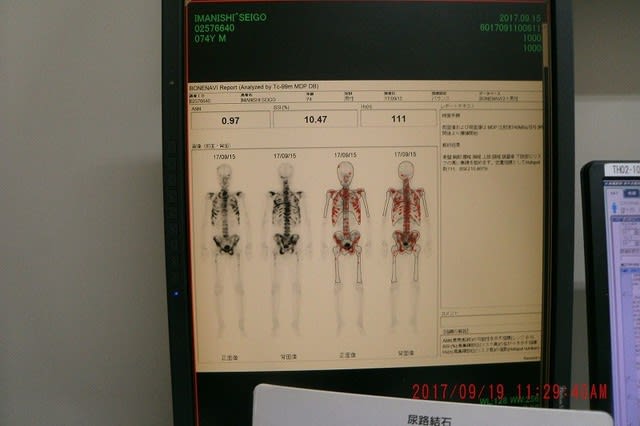

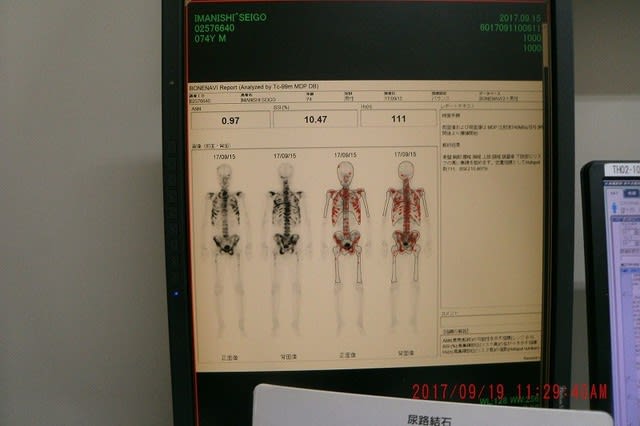

そのため、前立腺がんで転移が疑われる場合は必ず、骨シンチグラフィという検査を行います。

これは、骨にできたがんに集まる性質を持つ弱い放射性物質を静脈に注射し、特殊なカメラで撮影して画像にするもので、全身

の骨の様子を見ることができます。

骨に転移すると、痛みや麻痺が出たり、骨折しやすくなったりするため、それらの症状を抑える治療が行われます。

私の前立腺がんは全身骨格に転移した悪性の癌で2年以内に80%の患者が亡く成るとの説明でした。

リンパ節転移

前立腺がんで骨転移の次に多く、約4割を占めるのが、リンパ節転移です。とくに、骨盤の中の前立腺の周りのリンパ節に多く見られます。

リンパ節転移を調べるには、主にCT検査を行います。

ホルモン療法で進行を抑える治療が行われます。

再発

浸潤や転移が見られず、がんが前立腺の中にとどまっていると診断された場合は、手術や放射線治療によってがんを取り除き

(あるいは死滅させて)、完治を目指します。

しかし、すべて除去したと思っても、検査や肉眼では分からない小さながんが残っていたり、転移していたけれども小さくて

発見されなかったがんがあったりすると、これが治療後に成長して再度発見されることがあります。

これをがんの再発といいます。

前立腺がんでは再発の状態を2種類に分類しています。

治療後に定期的に測定しているPSA値が上昇することで確認される「生化学的再発(PSA再発)」と、治療経過中の画像検査や

触診で新たにがんが発見される「臨床的再発」です。

手術療法の場合、治療後にPSA値は0.1ng/mL未満に下がりますが、再発があればこの値がだんだん上がっていきます。

0.2ng/mLを超えたらPSA再発と認められ、再び治療が開始されます。

放射線療法の場合は、治療後ゆっくりPSA値が下がっていきますが、下がりきったところからまた上がり始めたら再発が疑われ、

最も低かった値から2.0ng/mL以上上がれば、PSA再発と認められます。

再発した場合の治療は、最初に手術療法を行ったか放射線療法を行ったかによって、選択肢が変わります。

再燃

前立腺がんは、ホルモン療法に奏効することがよく知られています。

年齢や身体の状況により、根治治療の代わりに用いられますが、約半数の人が数年の経過で当初良く反応していたホルモン療法に反応

しなくなり、これを再燃といいます。

当初から十分に反応しないものは不応癌といいます。

ホルモン療法のPSA再燃は、4週間以上あけて測定したPSA値が最低値より25%以上かつ2ng/mL以上上昇した場合に判定されます。

ホルモン療法によって去勢状態(テストステロン値が50ng/dL未満)であるにも関わらず、再燃してきた前立腺がんを去勢抵抗性

前立腺がんといいます。

◆astellas 明日を変えられる

患者さんご家族の皆さま

なるほど病気ガイドサイトから抜粋

TNM分類とは

がんを分類する方法にTNM分類というのがあります。

「がんの進行度を分類する方法」といえるでしょう。

よく使われるがんの「ステージ分類」に関係していますが、専門家は別として、このTNM分類自体が一般の方々には知られて

いないので、調べて紹介します。

TNM分類の基本

この分類自体は、国際対がん連合(UICC)が提案しているもので、専門家の間では広く使われています。

TNMの3文字は以下の内容を意味します。

T "tumor"つまり腫瘍(固まり)で、T0の腫瘍なし(固まりを作っていない)レベルから、がんの大きさと浸潤(*)の

程度によりT1~T4に分けます。どう分けるかは、各臓器別に決まっています。

N "lymph nodes" つまりリンパ節で、N0のリンパ節転移なしから、リンパ節転移の程度によりN1~N4に分けます。

数が増すほど遠いリンパ節に転移していることを示しますが、正確には各臓器別に分類します。

M "metastasis"つまり遠隔転移で、M0の遠隔転移なしとM1は遠隔転移ありの2種類で、このパラメーターはM2以降の数や

臓器別の分類はありません。

なお、TNMの数値に"X"という付値をつける場合があり、この文字は「分類しない」あるいは「分類不能」を指します。

たとえば、"NX"は「リンパ節転移の有無が不明」を意味します。

*浸潤= がん細胞が周辺の細胞にしみこむように広がっていく TNM分類は臓器ごとに当てはめられる もう1つ、この分類には

臨床分類と病理分類があり、前者は治療開始前、後者は手術などで情報がそろった段階で適用します。

臨床分類の場合は文字の前に"c"をつけて"cT"とか"cN"と書き、病理分類は文字の前に"p"をつけて"pT"とか"pN"と書きます。

"c"は"clinical(臨床的)"、"p"は"pathological(病理学的)"の略号です。

また、分類は時間経過で変化して当然ですが、1度分類したらそれをさかのぼって変更することは許されません。

ここまでみる限り、それなりに明快ですが、不思議なことに、このTNM分類の総論的な解説があまり載っていません。

ここにお示ししたのは、「がんの進行度分類について」と「医学生のレポートやっつけサイト」という2つのサイトから抽出してと

成って降りました。

◆TNM分類の意味

臓器ごとに癌の進行度を示す

合理的分類法

がんと生きるすべての人を応援します

がんサポートサイトから抜粋

がんの転移と再発の検査は

PSA検査

PSA検査は、前立腺がんを診断するだけでなく、治療経過観察中の再燃・再発を見つける上でとても有効な検査です。

PSAは前立腺がんの腫瘍マーカー(がんの発現に関連を持つと考えられている生体内のタンパク質)としても重要な働きをします。

PSAとは

PSAとは、英語のprostate specific antigen= 前立腺特異抗原の略で、主として前立腺から精液中に分泌されるタンパク質の一種です。

射精後の精液の液状化に関係し、受精に欠かせないものといわれています。

一部は血液の中にも流れ出ていて、健康な人のPSAはおおよそ2ng/mL以下です。

加齢にともなう前立腺の肥大や炎症により増えることがあり、一般的に4ng/mL以下が標準値とされています。

しかし、前立腺に異常があると血液中に大量に放出されて濃度が高くなります。

他の臓器の異常では数値は変わらず、前立腺の異常にのみ反応することから、前立腺に特異的な抗原といわれています。

前立腺がんでも数値に反応が出やすいことから、前立腺がんの腫瘍マーカーとして使われるようになりました。

PSA値が上がる他の要因

PSA値は前立腺がんの可能性をチェックする上でかなり精度の高いマーカーですが、あくまでも「前立腺がんの疑いがある」という指標であり、

それだけで「がんである」と断定することはできません。PSAは次の場合にも高くなることがあります。

前立腺肥大症

前立腺に良性の腫瘍ができ、前立腺が大きくなる病気です。

大きくなるにしたがってPSA値も上昇します。

前立腺の炎症

細菌などに感染して、前立腺に急性・慢性の炎症が起きている場合も、PSA値は上がります。

外部からの刺激

針生検や手術などの治療で前立腺が傷つけられた時、尿道に器具を入れて検査をしたり導尿をしたりした時、直腸診などで前立腺に力を加えた時など、

外からの刺激を受けた時も、PSA値は上がります。

射精

射精をしたときも、PSA値は上がることがあります。

PSA値と前立腺がんが見つかる確率

PSA値は、高くなればなるほど前立腺がんの見つかる確率が高くなります。

また、前立腺がんが進行している度合いも高くなります。

前立腺がんが見つかる確率は、表のように考えられています。

PSA値と前立腺がんが見つかる確率の表です

4~10ng/mL未満は前立腺がんが発見される確率は25~30%ですが、「まだ前立腺がんではない」とするものではなく、危険域にあると考えるべきです。

もし前立腺がんが存在するならば、10ng/mL未満のうちに治療を開始した方が完治する可能性が高くなります。

※確定診断には、顕微鏡でがん細胞の有無を調べるため、細胞をとる生検を必要とします。

生検を行うかどうかを医師と相談してください。

生検を実施するか否かを決定するにあたって、参考にされる指標として次のものがあります。

PSA密度(PSAD)

PSA値を前立腺の容積で割ったものです。

PSA密度が低い場合、前立腺がんではなく前立腺肥大症の可能性を考える場合があります。

F/T比

PSAの中には、タンパク質と結合したPSAと、結合していない遊離PSAがあります。

F/T比とは、総PSAにある遊離PSAの割合を示すものです。

F/T比が低いほど前立腺がんの可能性が高いと考えられます。

PSA速度

PSAを時間を空けて測定したときの値の上昇の速さです。

検査値が速く上昇している場合はがんの可能性が高いと考えられます。

年齢階層別PSA

PSA値は加齢によって上昇します。年齢階層別PSAとは、年齢毎にPSAの基準値を定めたものです。

50~64歳は3.0ng/mL以下、65~69歳では3.5ng/mL以下、70歳以上は4.0ng/mL以下が正常値として推奨されています。

生検を行った結果、がんが見つからなかった場合でも、その後は定期的にPSA検査を行って経過を見る必要があります。

PSA値は、1回の数値ではなく、連続的な変化としてとらえることが大切です。

◆astellas 明日を変えられる

患者さんご家族の皆さま

なるほど病気ガイドサイトから抜粋

border="0">

border="0">