2022年12月12日(月)

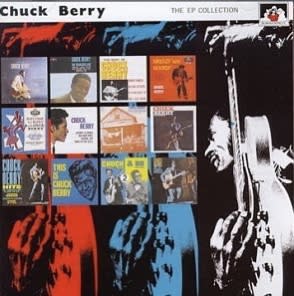

#393 CHUCK BERRY「The EP Collection」(See For Miles SEECD 320)

チャック・ベリーのシングル・ベスト・アルバム。97年リリース。

ベリーについては過去、ロンドンのセッション・アルバムを取り上げたが、彼が一番活躍していた頃の様子については触れずじまいだったので、今回は黄金期のヒット曲群にフォーカスを当ててみたい。

ベリーについて、くだくだしい紹介は不要だと思うが、若いリスナーも読んでおられるかもしれないので、一言でまとめさせていただこう。

ビートルズも、ストーンズも、ビーチ・ボーイズも、みんなチャック・ベリーというオジサンの生み出す音楽に夢中だった。

だから、白人ロックはチャック・ベリーなしには生まれなかったとゆーこと。

このベスト盤に収められた曲、ひとつひとつが彼らロック少年たちをインスパイアし、彼らの生んだ名曲のみなもとになったとのである。

チャック・ベリーがヒットチャートに初登場したのは1955年。彼が29歳となる年だった。かなり遅咲きな出発である。

曲は「メイベリーン」。彼はこのデビュー曲でいきなり全米5位を獲得した。とんでもない快挙である。

このヒットの背景には、こんなエピソードがある。

ジョニー・ジョーンズというピアニストのバンドに加わり、そのトリッキーな演奏ぶりで大ウケを取っていたベリーのステージを、かのマディ・ウォーターズが見ていて、ベリーを自分の所属するチェス・レコードに紹介したというのだ。

つまり、マディがいてこそベリーはレコードデビューを果たせたわけで、ひとの運命には出会いがいかに重要かがよく分かる。

同55年には「サーティ・デイズ」でR&Bチャート2位の小ヒット、そして翌年には「ロール・オーバー・ベートーベン」で全米29位、R&B2位のクリーン・ヒット。

この一曲で、米国だけでなく英国の若者たちをもとりこにし、後のビートルズによるカバーにもつながったわけだ。

同じく56年には、のちに「カム・トゥゲザー」の盗作問題でビートルズのジョン・レノンともめることになる「ユー・キャント・キャッチ・ミー」をリリースしている。

57年の大ヒットは全米3位の「スクール・デイ」。学生時代という意味ではなく、授業のある日という意味ね。

同年にはもう一曲、「ロックン・ロール・ミュージック」が全米8位のヒット。

ビートルズも、ビーチ・ボーイズもカバーしている、ロックのクラシック、スタンダードとも言える名曲だ。

58年には「スウィート・リトル・シクスティーン」が全米2位の大ヒット。

この曲はビーチ・ボーイズの「サーフィン・USA」の元ネタとなったことでも有名である。

そして同年、ベリーのギターを掻き鳴らしながら歌うという、ロックンローラーとしてのイメージを決定づけた名曲が生まれる。

「ジョニー・B・グッド」である。。

こちらは全米8位。その後、黒人白人を問わずさまざまなアーティストにカバーされるようになる。

代表例としては、ビートルズ、ビーチ・ボーイズ、エルヴィス・プレスリー、エアロスミス、ジミ・ヘンドリクス、ジョニー・ウィンターなどなど。

ジューダス・プリースト、セックス・ピストルズ、プリンス、グリーン・デイといった後代の、およそベリーのイメージと結びつかないバンドにまで取り上げられたのだから、「ロックの父」と呼ばれるのもむべなるかな。

なお、60年にはそのアンサー・ソングとも言える「バイ・バイ・ジョニー」もリリースしており、こちらはストーンズのカバーでも知られている。

59年以後は、ロックンロールのブーム自体が退潮気味ということもあって、チャート上位にはなかなか入らなくなる。

また、ベリー自身が援交的な犯罪のかどで服役するというトラブルが起きたのも痛かった。

そんな中で少し目立ったのは60年の「バック・イン・ザ・USA」「メンフィス・テネシー」の両面ヒットだろう。

前者はビートルズのパロディ・カバー「バック・イン・ザ・USSR」、後者はフェイセズのカバーで有名だ。

64年は、小ヒットの年。「ネイディーン」「ノー・パティキュラー・プレイス・トゥ・ゴー」「ユー・ネヴァー・キャン・テル」の3曲がトップ30以内に食い込んでいる(最高は「ノー・パティキュラー〜」の全米10位)。

そんな感じで、55年から58年までの約4年間くらいがチャック・ベリーの全盛期だったわけだが、もちろん大ヒット曲以外にもいかにも彼らしい小味な佳曲が、本盤にはたっぷりと詰まっている。

例えば、「チャイルドフッド・スウィートハート」は、いわゆるブルーム調のブルースだが、エルモアのようなヘビーなサウンドとは違って、ベリーなりに軽く明るい曲に仕上がっている。

「ザ・シングズ・ザット・アイ・ユーストゥ・ドゥ」はギター・スリムのナンバー。ルイジアナ・ブルースの大ヒットをカバーしているわけだが、ベリーの陽性の歌声、そして非ブルース的なメジャー調のギター・フレーズが意外とマッチしている。

「アイム・ゴット・ア・ブッキング」は「キー・トゥ・ザ・バイウェイ」の異名同曲。こちらも、ブルースというよりはカントリー・ロック風味だ。

ベリーはもともとはブルース畑の人ではあったが、それまでの型にハマったブルース、黒人限定の閉じられたサークルのブルースにあきたらず、人種や民族を超えたものに変えていく試みを続けた人なのだと思う。

黒人だが黒人ぽくない声、歌い方、そしてギター・スタイル。

これらによって、ブルースは次第に変質し、解体されていった。

そして、60年代には海を超えてヨーロッパの白人の若者たちに自分の志を継がせる。

一過性の流行りものだったはずのロックンロールは、より普遍的なロックとして甦ったのである。

チャック・ベリーの強烈なオリジナリティを堪能できる一枚。

50年代の半ばにこの音を聴いた人々の衝撃は、とんでもないものだったはず。

10代のジョン・レノンになったつもりで、いま一度、そのサウンドにハマってみて欲しい。

<独断評価>★★★★☆

チャック・ベリーのシングル・ベスト・アルバム。97年リリース。

ベリーについては過去、ロンドンのセッション・アルバムを取り上げたが、彼が一番活躍していた頃の様子については触れずじまいだったので、今回は黄金期のヒット曲群にフォーカスを当ててみたい。

ベリーについて、くだくだしい紹介は不要だと思うが、若いリスナーも読んでおられるかもしれないので、一言でまとめさせていただこう。

ビートルズも、ストーンズも、ビーチ・ボーイズも、みんなチャック・ベリーというオジサンの生み出す音楽に夢中だった。

だから、白人ロックはチャック・ベリーなしには生まれなかったとゆーこと。

このベスト盤に収められた曲、ひとつひとつが彼らロック少年たちをインスパイアし、彼らの生んだ名曲のみなもとになったとのである。

チャック・ベリーがヒットチャートに初登場したのは1955年。彼が29歳となる年だった。かなり遅咲きな出発である。

曲は「メイベリーン」。彼はこのデビュー曲でいきなり全米5位を獲得した。とんでもない快挙である。

このヒットの背景には、こんなエピソードがある。

ジョニー・ジョーンズというピアニストのバンドに加わり、そのトリッキーな演奏ぶりで大ウケを取っていたベリーのステージを、かのマディ・ウォーターズが見ていて、ベリーを自分の所属するチェス・レコードに紹介したというのだ。

つまり、マディがいてこそベリーはレコードデビューを果たせたわけで、ひとの運命には出会いがいかに重要かがよく分かる。

同55年には「サーティ・デイズ」でR&Bチャート2位の小ヒット、そして翌年には「ロール・オーバー・ベートーベン」で全米29位、R&B2位のクリーン・ヒット。

この一曲で、米国だけでなく英国の若者たちをもとりこにし、後のビートルズによるカバーにもつながったわけだ。

同じく56年には、のちに「カム・トゥゲザー」の盗作問題でビートルズのジョン・レノンともめることになる「ユー・キャント・キャッチ・ミー」をリリースしている。

57年の大ヒットは全米3位の「スクール・デイ」。学生時代という意味ではなく、授業のある日という意味ね。

同年にはもう一曲、「ロックン・ロール・ミュージック」が全米8位のヒット。

ビートルズも、ビーチ・ボーイズもカバーしている、ロックのクラシック、スタンダードとも言える名曲だ。

58年には「スウィート・リトル・シクスティーン」が全米2位の大ヒット。

この曲はビーチ・ボーイズの「サーフィン・USA」の元ネタとなったことでも有名である。

そして同年、ベリーのギターを掻き鳴らしながら歌うという、ロックンローラーとしてのイメージを決定づけた名曲が生まれる。

「ジョニー・B・グッド」である。。

こちらは全米8位。その後、黒人白人を問わずさまざまなアーティストにカバーされるようになる。

代表例としては、ビートルズ、ビーチ・ボーイズ、エルヴィス・プレスリー、エアロスミス、ジミ・ヘンドリクス、ジョニー・ウィンターなどなど。

ジューダス・プリースト、セックス・ピストルズ、プリンス、グリーン・デイといった後代の、およそベリーのイメージと結びつかないバンドにまで取り上げられたのだから、「ロックの父」と呼ばれるのもむべなるかな。

なお、60年にはそのアンサー・ソングとも言える「バイ・バイ・ジョニー」もリリースしており、こちらはストーンズのカバーでも知られている。

59年以後は、ロックンロールのブーム自体が退潮気味ということもあって、チャート上位にはなかなか入らなくなる。

また、ベリー自身が援交的な犯罪のかどで服役するというトラブルが起きたのも痛かった。

そんな中で少し目立ったのは60年の「バック・イン・ザ・USA」「メンフィス・テネシー」の両面ヒットだろう。

前者はビートルズのパロディ・カバー「バック・イン・ザ・USSR」、後者はフェイセズのカバーで有名だ。

64年は、小ヒットの年。「ネイディーン」「ノー・パティキュラー・プレイス・トゥ・ゴー」「ユー・ネヴァー・キャン・テル」の3曲がトップ30以内に食い込んでいる(最高は「ノー・パティキュラー〜」の全米10位)。

そんな感じで、55年から58年までの約4年間くらいがチャック・ベリーの全盛期だったわけだが、もちろん大ヒット曲以外にもいかにも彼らしい小味な佳曲が、本盤にはたっぷりと詰まっている。

例えば、「チャイルドフッド・スウィートハート」は、いわゆるブルーム調のブルースだが、エルモアのようなヘビーなサウンドとは違って、ベリーなりに軽く明るい曲に仕上がっている。

「ザ・シングズ・ザット・アイ・ユーストゥ・ドゥ」はギター・スリムのナンバー。ルイジアナ・ブルースの大ヒットをカバーしているわけだが、ベリーの陽性の歌声、そして非ブルース的なメジャー調のギター・フレーズが意外とマッチしている。

「アイム・ゴット・ア・ブッキング」は「キー・トゥ・ザ・バイウェイ」の異名同曲。こちらも、ブルースというよりはカントリー・ロック風味だ。

ベリーはもともとはブルース畑の人ではあったが、それまでの型にハマったブルース、黒人限定の閉じられたサークルのブルースにあきたらず、人種や民族を超えたものに変えていく試みを続けた人なのだと思う。

黒人だが黒人ぽくない声、歌い方、そしてギター・スタイル。

これらによって、ブルースは次第に変質し、解体されていった。

そして、60年代には海を超えてヨーロッパの白人の若者たちに自分の志を継がせる。

一過性の流行りものだったはずのロックンロールは、より普遍的なロックとして甦ったのである。

チャック・ベリーの強烈なオリジナリティを堪能できる一枚。

50年代の半ばにこの音を聴いた人々の衝撃は、とんでもないものだったはず。

10代のジョン・レノンになったつもりで、いま一度、そのサウンドにハマってみて欲しい。

<独断評価>★★★★☆