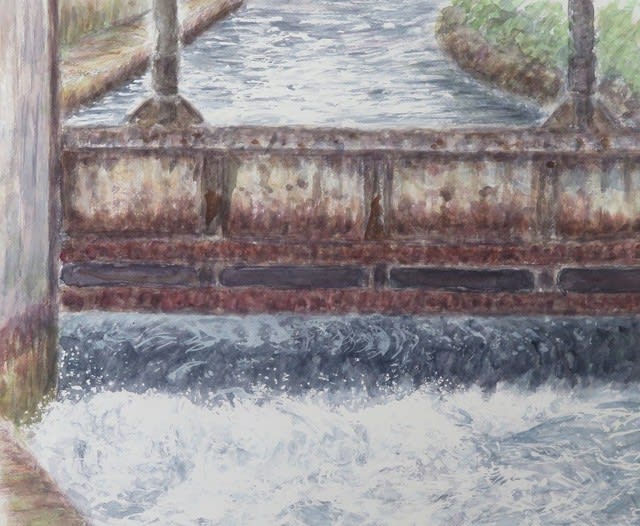

滋賀県の琵琶湖畔の町々には、街中を流れる水路がたくさんあります。

生活物資を運ぶ船が行き来していた比較的幅のある水路から、地域の人々が洗濯や野菜洗いなどで利用する細い生活用水路までさまざま。描いたのはその一本です。

長浜市高月町渡岸寺の渡岸寺観音堂(向源寺)前を流れています。

水量を調整するゲートがあり、日差しを受けた流れが勢いよく泡立っていました。

滋賀県の琵琶湖畔の町々には、街中を流れる水路がたくさんあります。

生活物資を運ぶ船が行き来していた比較的幅のある水路から、地域の人々が洗濯や野菜洗いなどで利用する細い生活用水路までさまざま。描いたのはその一本です。

長浜市高月町渡岸寺の渡岸寺観音堂(向源寺)前を流れています。

水量を調整するゲートがあり、日差しを受けた流れが勢いよく泡立っていました。

サルスベリ

明後日からは9月というのに、30日の名古屋は最高気温が36度と猛暑のダメ押し。

こんな暑さの中で植物たちはどうなのだろうと、名古屋の鶴舞公園に立ち寄ってきました。

やはり元気なのはサルスベリとパンパスグラスぐらい。

ともに公園内にある緑化センターの庭で、サルスベリは赤と白の花をびっしり咲かせ、草丈3㍍近くもあってススキの親分のようなパンパスグラスは白と赤みがかった巨大な穂が風に揺れていました。

人気のスイフヨウ園。ちょっと早いけど多少は咲いているだろう、と期待したのですが、暑さに萎れたような葉の中に、数個の花が咲いていただけ。

バラ園。こちらも春と夏を彩ったバラたちはげんなりした様子。結構残っている蕾は「こんなに暑くちゃ咲いてなんかおれないよ」とばかり固く口を閉ざしたまま。

傍らで、秋のバラを楽しむための剪定作業が炎天下で進められていました。

パンパスグラス

バラ園は秋のバラを咲かせる剪定が行われていました

戦場カメラマン・広河隆一さん(74)の写真展「戦場の子どもたち」が、名古屋市民ギャラリー栄で開かれています。

悲惨な戦闘が続く中東などで、子どもたちが置かれた厳しい現実をフォトジャーナリストとして直視した写真が並んでいます。(9月2日まで)。

広河さんは早稲田大学を卒業した1967年、今なお戦火の絶えない中東へ。

以来51年間、半世紀にわたって、パレスチナをはじめイラク、レバノン、アフガニスタン、コンゴ・・・。翻弄されるこどもたちとその命をカメラに収めてきました。

さらに原発事故による放射能汚染にさらされているチェルノブイリ、福島、津波の現場などでも、被災者たちの置かれた現実を捉えています。

広河さんは、これらの現場は「人間の生存と尊厳が脅かされ続けている人間の戦場である」として、とりわけ弱者である子供たちに焦点を向けています。

子どもたちは次代を生きるために生まれてきたはずなのに、人間同士の戦争がその権利を無造作に心身ともに傷つけ、命を奪っているからです。

展覧会は「この現実を一人でも多くの人々に知って欲しい」と、市民らが運営するする広河隆一非核・平和写真展開催を支援する会が企画。

名古屋市民ギャラリー栄の7階にある第3展示室を、無差別爆撃された街角や難民キャンプ村などで記録したモノクロ写真が埋めています。

父母らが犠牲になった現場で泣きじゃくる子、地面に子どもたちの遺体が転がる現場で号泣する女性たち、子どもの墓の前で立ちすくむ父親、別の墓では母親が体を丸めて座り込んだまま。

戦車に向かって石を投げる子も。

「私は『物乞い』をしているのではない」と、くっきり大きく開いた目で訴える女の子。

シャッターをなかなか切ることができなかった現場が少なくなかったことが、写真に添付された広河さんのコメントでもわかります。

原発事故や津波の被災地でも、ジャーナリストである広河さんのまなざしは変わりません。

戦場だけでなく現場ではとかく情報は隠されるとして、私たちの「知る権利」は守られているだろうか、と指摘しています。

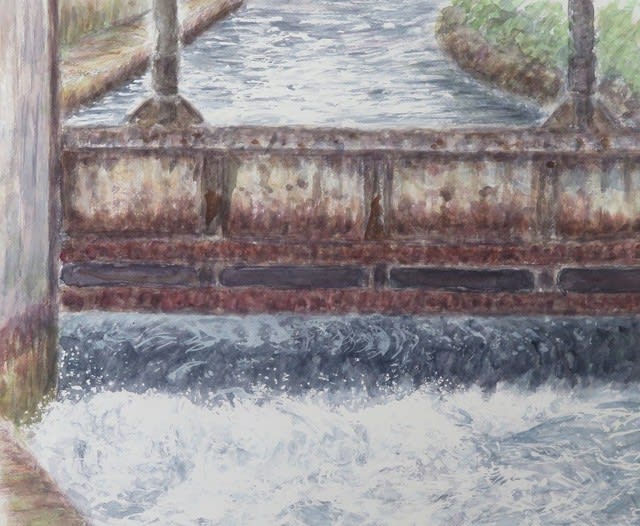

「こんなにカラフルな風景は、自分は描けないだろう」

そう思って躊躇しましたが、「描いてみたいと思ったら逃げない」という自分の思いに従って、10号で描きました。

滋賀県長浜市のアーケード街で見かけた傘屋の店先です。

色とりどりの雨傘、日傘、晴雨兼用型、おしゃれ重視型・・・。コウモリ傘だけでなく蛇の目傘も。素材もさまざま。それに何より、数本の傘を大きく開いて店先を飾った風景が気に入りました。

といっても絵にするとなると、やはり容易ではありませんでした。

塗りすぎることで、薄くて軽やかな傘が重くならないように。色や形も実物とかけ離れすぎると、店にとっても愉快ではないし、お客も傘をさす楽しさが無くなりそうだし。

とにかく、目にした時の印象のまま細部にこだわらず一気に描きました。自己満足はしています。

傘に付いていた値札や「柄が浮き出てきます」などといった説明札は、絵が煩雑になりそうなので省きました。

名古屋の夏を締めくくる「にっぽんど真ん中祭り(通称・どまつり)の本祭(25・26両日)に出掛けてきました。

20年前、学生たちが中心になって「日本のど真ん中に位置する名古屋を舞台に、無心に踊りまくる日本最大級の祭りを」と、よさこい・ソーランをモチーフにしてスタートしたこの祭り。曲、歌、振り付けとも、どんどん自由化が進み規模も大きくなりました。

今年はちょうど20回目。

全国から集まった「躍り隊」は大学や地域、商店街、企業、踊り大好きグループなど210チーム、約23000人。

音響資材を摘んだ地方車(じかたしゃ)を先頭に、名古屋都心の久屋大通公園をメーン会場に、名古屋駅前や大津通、天白区平針、緑区鳴海、近郊の東海市など計23会場へ。

最高気温が観測史上初めて40度を超えた今年の名古屋。この日も36度に達し、踊る側はもちろん沿道を埋めた見る側も汗だく。僕もバックのペットボトルだけでは足りず、地下街のカフェに一時退避したほどでした。

地方車もカッコよく

愛知県碧南市へ出かけた水彩画教室のスケッチ会では、同市内にある藤井達吉現代美術館で開催中(9月9日まで)の「長谷川利行展」も見てきました。

素早く荒々しいタッチで原色を塗り重ねた油彩絵。定住することなく、酒を浴びるように飲んで描き続け、49歳で没した破綻の人生。

日本のゴッホと呼ばれる長谷川の作品を前に、絵とは何か、描くとはどういうことなのかを考えさせられたひとときでした。

長谷川利行(はせかわ としゆき1891~1940・明治24年~昭和15年)は京都府出身。

短く異端、破天荒ともいえる放浪人生から、詳しい資料は乏しい洋画家ですが、藤井達吉現代美術館の学芸員の説明や、今年6月19日付朝日新聞夕刊の美術欄「美の履歴書」に掲載された長谷川についての作品と記事などによれば、長谷川はかなり多感な青年だったようです。

裕福な実家で育ち、和歌山の学校で学ぶと小説や詩を書いて同人誌や歌集を出す一方、水彩画を描くなどしていましたが、30歳のころ画家を志して上京。絵画をきちんと学んだことはなかったのに、熊谷守一や麻生三郎らと交流を深めます。

絵を専門的に学んでいなかったにせよ、20世紀初頭からフランスを中心にヨーロッパで台頭していた、個性あふれる大胆な構図と荒らしい筆づかいで表現するフォービスムの影響もあったでしょう。

他に類を見ない画風が画壇に衝撃を与え、二科展で連続受賞するなど一気に才能が開花しました。

ところが、才能とともに持ち合わせていたのが放浪癖と大変な酒好きだったといいます。

父の死で送金が途絶えると、生活はたちまち破綻しました。

簡易宿泊所や救世軍宿泊所、友人のアトリエなどを渡り歩き、酒を飲んで絵を描く。絵を売って酒を買い、飲み、描く。

日本画界の巨匠になった東山魁夷も、若いころ初めて買った絵が長谷川の絵だったといわれています。

好んで描いたのは関東大震災から力強く復興する東京の街、下町の庶民の生きざまや人物画でした。震災現場で救援作業に従事したことも無関係ではないでしょう。

瞬間を捉え、一気に描く。油彩画1枚を小さな作品なら30分で仕上げる、という速筆だったそうです

しかし、生き方が変わることはなく、友も失いながらも酒と絵筆を離すことはありませんでした。

酒の飲みすぎによる胃潰瘍が悪化。路上で倒れて東京市養育院に収容され、胃がんのため見送る人もなく49歳で亡くなりました。わずか20年の絵画人生でした。

養育院で手にしていたスケッチブックも、規則で焼却されたそうです。作品の明るく力強い風景とは裏腹に、どこまでも不遇な人生だったと言えそうです。

戦後、残された作品が次々に見つかり、近年も続いているようです。

以前、テレビ番組「開運!お宝鑑定団」に長谷川の「カフェ・パウリスタ」(53.0×72.8)が出品され、鑑定結果は1800万円。その後、この絵は東京国立近代美術館が購入し、今回展にも展示されています。

展覧会には、風景画や人物画など約140点が展示されています。その1枚、朝日新聞夕刊で取り上げた1932年(昭和7年)の作品「水泳場」に、しばし足が止まりました。

関東大震災の復興事業として隅田川べりに整備された公園のプールで、はしゃぐ大勢の子どもたちや大人たちを捉えています。

隅田川の流れや行き交う船、画面の右上方に描かれた遊泳者が飛び込む姿からも、復興の進捗と人々の喜びが伝わります。

感じ捉えたものを、迷いなく一気に描いたことが分かります。そこにはうまく描こうとか、うまく見せようなんて考えは微塵もなかったでしょう。

※写真は展覧会の案内パンフから。

水彩画教室のスケッチ会で愛知県南西部の碧南市に行ってきました。

碧南市は、前回のスケッチ会で出かけた半田市と小さな知多湾を挟んである市勢70周年を迎えた街。10年前のスケッチ会で訪れたことがありますが、今回も地方都市では珍しい美術館や漁港、歴史を感じる街並みなどを歩いてきました。

最初に訊ねた藤井達吉現代美術館も、ちょうど開館10周年。記念展として開催されている、明治から昭和10年代にかけて奇才ぶりを発揮した洋画家・長谷川利行展覧会をじっくり鑑賞しました。

目にした風景は10年前と比べて多少変化はありましたが、静かなたたずまいは以前のまま。35度を超える暑さに閉口しながらも、改めて絵になりそうな風景を収めてきました。

ブログでは、この碧南スケッチを2回に分けて連載します。

1回目の今日は絵になりそうに思ったスポットの写真を中心に掲載。2回目は明日朝、長谷川利行展を掲載する予定です。

何年か前からこの時期になると、庭に一本だけ咲く花があります。

地面から突き出したように背丈約60㌢の茎が伸び、てっぺんに5つの淡いピンクの花が開いています。葉は見当たりません。

何という花だろう。ヒガンバナのように見えるけど、ちょっとちがうようだと思いながら調べることをしないままだったので、今年は写真を撮ってネットの図鑑と照合してみました。

ネットのページを開いているうちに「ああ、そうだ確かリコリスという名前だった」。

随分前にフラワーセンターで何種類かの球根や苗を買った際に、こんな名前の球根も買い物カゴに入れたのを思い出したのです。

図鑑には「リコリス=和名はヒガンバナ」とあります。リコリスも後から葉が出てくるわけですね。

買ったリコリスの球根が何個だったのかは忘れましたが、毎年咲く花は1本だけ。樹木の下で日当たりも良くないし、他の蔓性植物などがびっしり生えているので、リコリスの球根が分球することもないのでしょう。

でも、名前が分かっただけ親しみが湧きました。

真夏日から解放され、久しぶりに名古屋・東山植物園に行ってきました。

花の端境期なので花数は多くなくても、秋の気配は感じることができるのでは、と出向いたのです。

確かに華やかな色で目立ったのは真っ赤なサルスベリぐらいでしたが、秋を感じる花ともいくつか出会いました。

薬草の道では、湿地園に咲くミソハギとサギソウ。

サギソウは見渡しても10数個の花がポツンポツンと咲いているだけでしたが、アマチュアカメラマンが次々にパチリ、パチリ。

当然、僕も仲間入りしました。

散歩道の左右にあるモミジ並木も色付きが始まっています。

横道に入ると、秋の七草のひとつ、オミナエシの黄色い花が初秋を感じる風に揺れていました。

企業や市民団体らが育てているお花畑では、ヒマワリのほとんどが最盛期を過ぎた中で、小柄なヒマワリ「小夏」が行く夏を惜しむように咲いていました。

星が丘門から続くトンネル通路を抜けたところでは、これまで意識して見たことのなかったタラノキの花や、津市の園芸会社・赤塚植物園が開発した「タイタンビカス」というハイビスカスに似た花などを見ることができました。

オミナエシ

タイタンビカス

タラノキ

散歩コースの一つに、通るたびに足を止めて見上げる個所があります。そこにあるのは、雑木林の茂みに生るアケビの実です。

宅地化が進む名古屋市郊外のこの地ですが、自然の風景がまだ残っており、アケビの姿は数年前に発見しました。田舎で育った少年時代、毎日のように自宅の裏山へ出かけてアケビを口にしたのを思い出しながら見上げています。

アケビが生っているのは地上から3~5㍍のところ。

少年のころはそばの木に登るか、アケビの蔓を引っ張って手にいれたものですが、さすがに今は見上げるだけ。熟して厚い皮が割れ、中身が無くなった皮だけがぶら下がっているのを見て「ああ、鳥たちが食べたな」と秋の深まりに思いをはせるぐらいです。

ところが、昨年の秋のある日。

アケビの下の地面を見てびっくり。2つに割れたアケビの皮が10数個も転がっていたのです。皮の中身はありません。

カラスの仕業に違いありません。カラスがアケビを落とし、厚い皮を開いて中の実をついばんだようです。

その数日前にアケビを見上げた時には「まだ固いな。皮が割れるのはしばらく先だな」と思っていたのです。でも、カラスはずっと前から狙っていて「自然に割れるより前に食べよう」と考えていたのでしょう。

カラスにしてやられた、というより「さすがカラスだね」と思うしかありませんでした。

今年はどうなるのか、多分同じでしょう。いったん学習したことをカラスが忘れるはずはありませんから。

アケビが生っている茂み

公募展から会派展、教室展、卒展、OB展、個展・・・。展覧会にはさまざまな形がありますが、仲間同士が誘い合って開くクループ展は一人当たりの出品数が多いなど、見る側にとってもそれぞれの個性を楽しめる作品展です。

新しく誕生した「Lively 水彩画 3人展」と題する女性のグループ展を、名古屋市民ギャラリー栄で見てきました。

中島順子、島田誠子、衣川布沙子のみなさん。

2号から10号大の風景画や人物画、静物画が合わせて50点ほど並んでいます。

名古屋市内の同じ水彩画教室で学ぶ仲間ですが、絵を拝見すると同じ教室を感じさせない3人3様の個性のある作品。先生の指導もさることながら、いつも小さなスケッチブックを手に電車の中でも乗客をスケッチするなど、それぞれ切磋琢磨しているようです。

初めてのグループ展開催のきっかけは「ねえ、展覧会を開かない?」のひと言だったとか。

「それぞれの個性を大切に、生き生きと描くことを楽しんでいこうよ」と展覧会名にも「Lively」の言葉を入れたそうです。

来年以降も続けますよね、と問いかけると、即座に返ってきました。

「もう、ギャラリーに申し込みをして、第2回は5月に開くことが決まっています」

僕も絵仲間6人でのグループ展を年に1回開いています。教室展だけでは物足りないと結成したもので、メンバーに一部入れ替わりはありましたが、今年7月に11回目の展覧会を開きました。来年は6月の開催が決まっています。

3人たちもぜひ、回を重ねて欲しいものです。

≪中島順子さん≫

≪島田誠子さん≫

≪衣川布沙子さん≫

長浜市内のホテルから同市内にある体験型ミュージアム「ヤンマーミュージアム」へ。

ヤンマーと言えばディーゼルエンジン。エンジンの歴史と共にトラクターやプレージャーボート、パワーショベルなどが展示され、孫も運転台に乗って大はしゃぎでしたが、僕には子どものころの農作業を思い起こしながらの見学になりました。

というのは農村で過ごした中学生時代、農家ではなかったものの農繁期には農業を営む祖父の田んぼへ出掛け、田んぼに稲苗を投げ入れたり、苗を数本ずつ指先で摘まむようにして植えたり、虫取りやヒエ取り。刈取りや脱穀も・・・。

僕にとっては手伝いというより遊びのようなものでしたが、農作業の忙しさ、辛さを垣間見たものです。

そこへ、出現したのが耕作機械でした。

農家では競い合うように購入、同時に進められた農地の区画整理事業と合わせ農業革命さながら。他の農機具メーカーとともにヤンマーは親しみ深い存在でした。

一方で、農家では機械購入のため多額の借金を抱え、農機具貧乏といった言葉を耳にしたものです。

余談ですが、社名の「ヤンマー」の由来は、子どものころ追いかけたトンボのオニヤンマであることを今回初めて知りました。

長浜は神社仏閣の多い街ですが、前日の大通寺に次いで渡岸寺観音堂(向源寺)へ。教室のスケッチ会でも訪ねたことがあるのに、わが国の彫刻史の最高傑作とされる国宝の11面観音立像を見たかったからです。

説明を聞きながら高さ195㌢、一木造りの像を正面から、横から、背後からと角度を変えて拝見。彫刻や観音像に対する知識は乏しいのに、吸い寄せられるように見つめる自分がいました。

帰途に立ち寄ったのは、米原市にある醒井養鱒場。

ちょうど140年前の1878年(明治11年)、滋賀県が琵琶湖の固有種であるビワマスの養殖場として開設。19㌶の敷地に約80の養殖池や研究施設があり、現在ではニジマス160万匹のほかアマゴやイワナ、ビワマスなどの淡水魚を育てているそうです。

僕は、隣接する岐阜県に住んでいた小学生時代に見学したことがあり、今回は約70年ぶりの訪問でした。

それはともかく、孫らにとって魅力なのはやはり併設されている釣り場です。

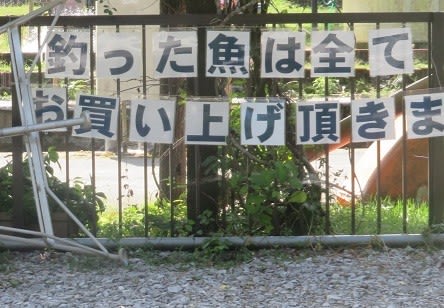

「釣った魚は全部買い上げになるから、注意してね」の言葉を背に、孫が代表して竿を出すことに。孫は初めての釣りにやや戸惑っていましたが、親の手助けというより、手出しがあって次々にヒット。

釣り池にニジマスが追加されるシーンにも出会いました。その場で塩焼きにしてもらって平らげ、家路に。

孫は、夏休み日記にこの旅の何を取り上げるのかな。

釣り池に大きなホースでニジマスを放流

釣りすぎに注意

名神高速道路から北陸自動車道路の湖東を走るドライブ旅行に、東京に住む息子夫婦と孫に誘われて出かけてきました。当然、孫中心のプログラムですが、「自由時間」も作ってくれて、何度も訪ねたことのあるコースなのに新しい発見もあり結構楽しめました。

まず立ち寄ったのは岐阜県の関ヶ原鍾乳洞。

車から降りたとたん、この日も相変わらずの高温にたじろいだだけに、救われた思いで洞内へ。

全長518㍍。洞内の気温15度。ほぼ平坦ながら鍾乳石に覆われた狭い通路を、低い天井に頭を打たないように腰をかがめて進みます。

通路沿いに流れる水の中に何かがいます。ニジマスのようです。「あっ、魚がいるよ」。歓声が洞内に響きます。他の鍾乳洞でもコウモリやクモなどを見たことがありますが、魚は初めてです・

「広い空間や巨大な鍾乳石が少ないのは物足りないな」。他の鍾乳洞と比べつつ足を進めた時でした。

ゴツン、と頭を岩壁に打ち付けたのです。罰が当たったのでしょうか。小さなコブと傷跡は今も少し痛みます。

鍾乳洞を出てすぐの所で、道端に大きな洞窟の入口らしい構造物が目に入りました。看板に火薬庫跡の文字が見えます。この地は天下分け目の戦いの舞台となった関ヶ原ですが、それは関係なさそうです。

旧陸軍火薬庫跡。

説明板によれば周囲6㌔、総面積27㌶。大正初期に建造、大戦終結まで30年間使われ、東洋一の規模だったとか。

中への立ち入りは禁止されていますが、頑丈な入り口や奥にのぞく広場が往時をしのばせます。

北陸道へ入って長浜市へ。

この地方一の観光スポットであるこの街へは、僕も水彩画教室のスケッチ会を含めて何度か訪れています。

今回も超有名な黒壁スクエアの黒壁ガラス館を皮切りに、レトロなアーケード街や長浜別院大通寺などを散策。その多くが2度目、3度目ですが、スケッチ会で歩いた時とはかなり違った目で「絵になる風景」を探している自分に気づきました。

それは絵の取材力が少し身に付いたからなのか。自信はありません。

東経133度33分33秒、北緯33度33分33秒。

何と3が12個も並ぶ地点に立ってきました。名付けて「地球33番地」です。

ここは高知市弥生町。高知へ所用で出掛ける前に開いたネットで知り、所用の合間をみて立ち寄ってきました。

高知駅前から大通りをはりまや橋方向へ200㍍ほど歩き、江ノ口川という東西に流れる川の橋で左折、川沿いの道を東へ1㌔ほど行くと一文橋という橋があり、その周辺が「地球33番地」でした。

高知には、坂本龍馬ら土佐が生んだ維新の志士や板垣退助ら自由民権運動の発祥にまつわる観光スポットが数多く存在し、僕も高知へ出かけるたびに1~2カ所ずつ訪ねていますが、この地球33番地は初めてです。

経緯度には明治時代に測定された旧日本測地系と、人工衛星などで測定して現在の世界標準である世界測地系があり少しずれていますが、ここでは長い間、地域住民も誇りと親しみを抱いてきたこの地を「地球33番地」としています。

江ノ口川の流れの中央にモニュメントが立ち、両岸にもモニュメントや板を並べた散策路、地球33番地に到達した証明書の発行所などもあります。

地元では毎年3月3日を地球33番地の日に制定。記念式典や地球環境の保護を訴える催しをしているようです。

他にも碑や看板が立ち、地球33番地を名前にした医院も。

この日も夏の日差しが強く、観光客の人影はあまり見かけませんでしたが、河畔に並ぶ白い土蔵も魅力的なスポットでした。

高知市によると、地球には同じ数字が12個並ぶ地点は陸上だけでも9カ所ありますが、ほとんどは砂漠や大平原の中であって、容易に立つことができるのはこの地球33番地だけだとか。

しかも、それが何事も地球規模で捉えた坂本龍馬や板垣退助らのふるさとに存在すると思うと、さらに楽しい話が広がりませんか。

河畔には土蔵のあるスポットも

大戦終結から73年。ことしも、平和への祈りを確かなものに、との思いを込めたイベントが各地で開かれています。

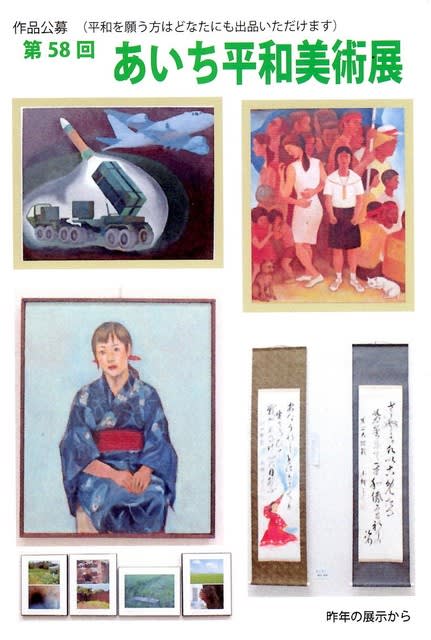

名古屋市民ギャリー栄では「第30回LOVE&PEACE2018」と「第58回あいち平和美術展」。いずれも12日(日)まで。

≪第30回LOVE&PEACE2018≫

PINの会(Peaceful creators In Nagoya)の主催。

愛知県内を中心に活躍するグラフィックデザイナーやイラストレーター、フォトグラファーらが作品を通して世界平和や自然保護、反原発、差別撤廃などを訴える作品展。

1984年に第1回を開いた後、途中で4年間の中断があり、今年ちょうど30回目を迎えました。

今回は交流している韓国から30人も参加。被爆地の広島・長崎からも4人の作品が寄せられるなど、会場には約70点の傑作が作家の短いコメントを添えて展示されています。

会場には観覧者による折り鶴アートのコーナーも。折った鶴は逆さに吊るした傘に投げ込んで平和を祈ります。

≪第58回あいち平和美術展≫

絵画は油彩画、日本画、切り絵など、平和への気持ちを込めて描いた作品55点。「原爆詩集」の序の書や劇団名芸の舞台を撮った写真、生け花も並んでいます。

賛助出品として「高江の生物たち~ぼくここにいるよ」のタイトルで記録した写真などの展示コーナーも。

特別展示として企画された日本原水爆被害者団体協議会による写真集「原爆と人間」も、原爆の悲惨さ改めて思い起こさせます