昨日、キリシタンのことを調べていて「高山氏」が気になった。

まず、wikipediaを読むと、以下のようにあった。

桓武平氏良文流の秩父氏の一族。秩父重綱の三男である秩父三郎が武蔵国高麗郡高山邑(埼玉県飯能市高山にある高山不動に名を残す)に住んで高山三郎を名乗り、初代高山三郎重遠となる。

後に重遠は上野国緑野郡高山(群馬県藤岡市美九里地区字高山)を本拠とし、重遠の嫡男重久(重昭)が高山を継ぎ、弟の重幸は緑野郡小林邑に移り小林氏の祖となる。 この頃から重遠の一族は高山党と呼ばれるようになる。

大治6年(1131年)緑野郡に伊勢神宮領高山御厨が置かれる。

上野国(群馬県)多胡郡の源義賢との結びつきをもったようで、高山重久の代に木曾義仲が挙兵したとき、横田河原の合戦に参加している。(高山党の西七郎、平家軍の富部三郎と戦う)その後源範頼軍に参加。

元暦元年(1184年)12月、高山重遠、熊谷四郎ら佐々木盛綱に従い備前国児島で平行盛を破る。

まず注目したのは、秩父氏、さらに緑野郡と云えば片岡氏がいた場所でもある。佐々木盛綱に従っていた点も注目である。

此の平姓の高山氏は勤王の「高山彦九郎」につながる系となっている。

では、摂津の高山氏は…

高山右近の息が永原三女のことの記載があった。

http://ebible.jp/ukon/ukonkakei.html

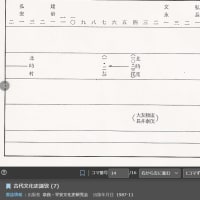

【永原家の系図に

高山右近の子忠右衛門が近江永原にいた永原重信の三女と結婚したと書かれている。

この忠右衛門が、亮之進と同一人物なのか、別人なのか不明である。】

下記とつながってくる。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/9cf5497a6bfeef66b886f8b003086c80

六角氏奉行人重信は、文明七年(1475)十一月六日(野洲郡兵主神社文書)から明応七年(1498)十一月二十一日(永源寺文書)まで奉行人として活躍し、署名した奉行人奉書六通を確認できる。連署人は後藤三郎左衛門高種(兵主神社文書)や(姓欠)久継(芦浦観音寺)・久健(醍醐寺文書)・久澄(永源寺文書)、および三上越後守頼安(芦浦観音寺・永源寺文書)である。

さらに、重信の子と推定できる重隆も、延徳元年(1489)十一月十日から明応八年(1499)九月七日まで六角氏奉行人であったことが確認でき、三通の六角氏奉行人奉書に署名している。連署人は(姓欠)久継(小佐治・長命寺文書)、久澄(永源寺文書)である。この奉行人重隆を天文期の越前守重隆と同一人物とすると年代が合わない。また花押も異なり、奉行人重隆の花押はやはり奉行人重信の花押に似ており近親者と分かる。明応七年(1498)の菅原神社本殿棟札見える越前守重秀は、その翌年まで文書を確認できる奉行人重隆は同時代人であり、すでに六角氏奉行人として活躍していた重隆が一世代上と考えられる。『永原氏由緒』で重秀の養父とされる「安芸守重賢」は重隆であろう。

永原氏の系譜伝承では、三宅系図では安芸守実高とする人物を、永原氏由緒では安芸守実賢とするように、「高」と「賢」が混同される。重賢も重隆の可能性が高い。

佐々木哲学校 の記事から拝借した。↑

https://satetsu.seesaa.net/article/201302article_6.html

越前守吉重 (佐々木哲学校にも吉重が載っている)

ここに出自関東という伝承があったようで、それが実は御殿場の永原だったのではないだろうか。

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-nagahara.html

高山右近関係

http://yamagenjozo.xsrv.jp/murocho/aji/index_aji.html

つづく