(他HPより)

『安祥寺

吉祥山寶塔院安祥寺は、京都に都が遷され平安時代となって約五十年後の嘉祥元年(八四八年)、仁明天皇の皇后、文徳天皇のご生母である藤原順子皇太后の発願により創建され、開基は弘法大師空海の孫弟子である入唐留学僧恵運僧都です。

開創の由来から規模の大なることは推測されますが、造営がほぼ完了したと考えられる貞観末(八七五年前後)には、上・下両所の大伽藍を始め、塔頭の坊舎七百余を有し、鏡山陵以東山科一帯の山野を独占したと伝えられています。

しかし、平安時代の末には既に開創当初の盛観はしだいに失われ、応仁・文明の乱には、上・下両寺共殆ど灰燼に帰し、衰退の極に達しました。

そして、江戸時代に入って五十丁四辺の山林及び境内地復旧の令を受け、久方ぶりに寺の面目の一分を回復、その寺域がほぼ現在の安祥寺の基となっています。

今に、観音堂、地蔵堂、大師堂、青龍社、弁天社、鐘楼堂等が鏡山に抱かれるように建ち、法灯を護っています。

京都市』

(駒札より)

春の非公開文化財特別公開ということで、安祥寺の境内や仏像等が公開されることになり訪れた。

何年も前からこの安祥寺は非公開寺院であり、境内にすら入ることができないお寺ということは知っていた。そして所有する仏像等は重要文化財であり、貴重なものであるということも知っていた。いつの日か公開されるチャンスが来れば、必ず行こうと思っていた寺院の一つだ。

先日、随心院の特別公開で訪れた際に置かれていたパンフレットに、なんと安祥寺も公開対象に上がっていることが載っていた。

事前に調べて天気のいい日に向かう。駐車場がないことはわかっていた。入り口まで行って近くにコインパークがないかどうか調べたが、何もなくそこそこの距離を引き返してようやくコインパークに空きがあってそこに駐めることができた。そこからは東海道本線などの下をくぐって歩いて向かう。さすがに安祥寺に向かう人、拝観して戻っていく人。かなり多い。しかしなんとかよかった天気がおかしくなってきて、一面雲に覆われてしまった。よくあるパターンだが全く腹立たしい。

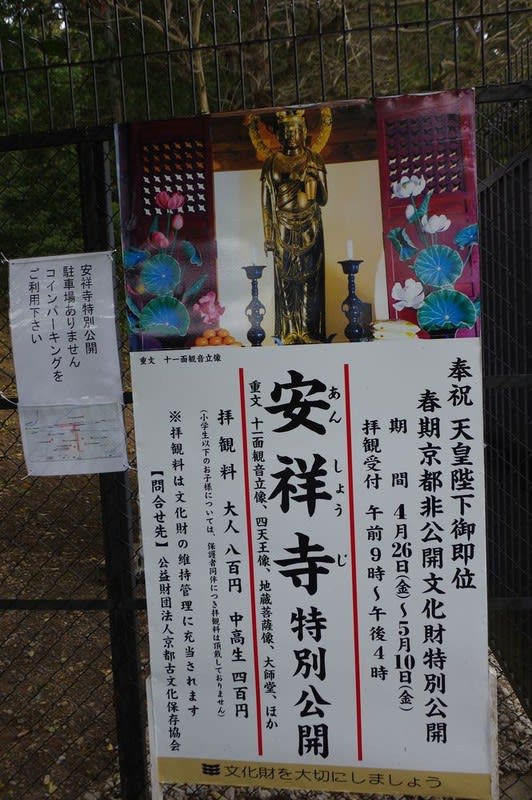

入り口に着くと拝観券を発売する臨時テントが立てられていて、おそらくボランティアであろう若者たちが対応していた。安価な拝観料を支払って早速境内へ入る。

入り口から鬱蒼とした高い樹木に覆われており、境内全体がやや薄暗い感じ。境内そのものも大半が苔むしており、人が歩いてできた通路みたいなものがあちこちの方向へ続いている。時代が何百年も遡って中世紀の日本のお寺の光景といった感じだ。綺麗に整備されたお寺とは全く対照的で、昔ながらの、言葉をかえて言えば非常に趣のある雰囲気がお寺全体を覆っている。

観音堂や地蔵堂、鐘楼堂などの各建物は少しずつ距離を置いてまばらに建てられており、小さなお寺が建物を密集させているのとは真反対の状況だ。それぞれのお堂には内部を拝観する人たちが順番を待っていた。

最初に目指すのは観音堂。ここには秘仏として知られている国の重要文化財「木造十一面観音立像」が安置されている。かつて長い間一般には公開されずに、お寺の関係者以外誰も見ることができなかった仏像だ。10年前か20年前かよく知らないが、この観音立像が初めて博物館の展示会で公開された時には随分話題になったらしい。確か奈良国立博物館だったと思う。しかしそれ以降また観音堂に収まったまま、人の前には姿を現さなかった。それを見ることができるということで、期待も非常に大きい。実は安祥寺の入り口に特別公開の大きなポスターが貼ってあり、そこにこの十一面観音立像の写真が掲示されていたので正面の外観だけは分かっていた。

観音堂の中に入ると、すぐに大きな十一面観音が目に入る。黄金に輝くのはおそらくこれまでに何度も上塗りされているのではないかと思う。若いボランティアの女性が資料を見ながら解説を始めた。普段人が入らないだけに、こういう機会にはお寺の関係者だけでは対応しきれないので、このような特別公開の時には安祥寺に限らず、どこのお寺でも京都の各大学の学生がボランティアとして開設にあたっているケースが多い。中には地域の歴史サークルのお年寄りたちがボランティアをしている場合もある。

各堂を回るごとにボランティアがついて説明をしていた。訪ねてみると龍谷大学の学生達で、てっきり日本史専攻の学生たちかと思ったら、西洋史であったり経済学部であったりまちまちで、あくまでも大学内の歴史サークルのメンバーだったようだ。

話がそれたが十一面観音立像はさすがにすごい存在感があり、かなり近づいて見ることができるので、何か圧倒されるようだった。もちろんの写真撮影はできないので、目と脳に焼き付くようと思ってじっくり見るものの、もうすでにそこそこ年寄りなので、なかなか映像としての記憶に残りにくい状態だ。やはり写真が撮れたらなと思う。今後どこかで特別公開があるかもしれないが、もう二度と見ることはないだろうと思う。

この後、他のお堂を順次拝見しながら撮影して回る。どれもこれもしっとりとした雰囲気で、長い長い歴史を感じさせる。さすがだなという思いだ。

駒札の中に「上・下両所の大伽藍」とあるが、かつて安祥寺は背後の山の上に伽藍を構え、この麓にも寺領を広げていた。おそらく上の方が僧侶達の厳しい修行の場であったのではないかと思う。醍醐寺と同じような感じだ。

さらに安祥寺についてはもう一件。重要文化財に指定されていた「木造五智如来坐像」が今年度、国宝となることが決定したようだ。木造五智如来坐像は5体からなる仏像群で、今は京都国立博物館に寄託されている。国宝指定記念に近々博物館で特別公開されるようだ。

一見地味な感じがする安祥寺だが、平安時代に創建され1000年以上の長い歴史を誇る由緒ある寺院だ。ここも例に漏れず、応仁の乱で全て焼かれてしまった。今現在の伽藍はそれ以降の再建ということになる。つくづく思うが、応仁の乱というのは京都から極めて貴重な文化財の多くを潰してしまった。尤も仮に応仁の乱がなかったとしても、天明の大火でまたまた多くの家屋やお寺などが焼けてしまったが。ということでこの京都も長い歴史の中では何度も大きな災難に遭っている。

安祥寺は是非ともおすすめしたいお寺ではあるものの、特別公開が終わるとまた長い期間非公開のお寺となってしまう。あの境内等を守るためにもひょっとしてその方がいいのかもしれない。