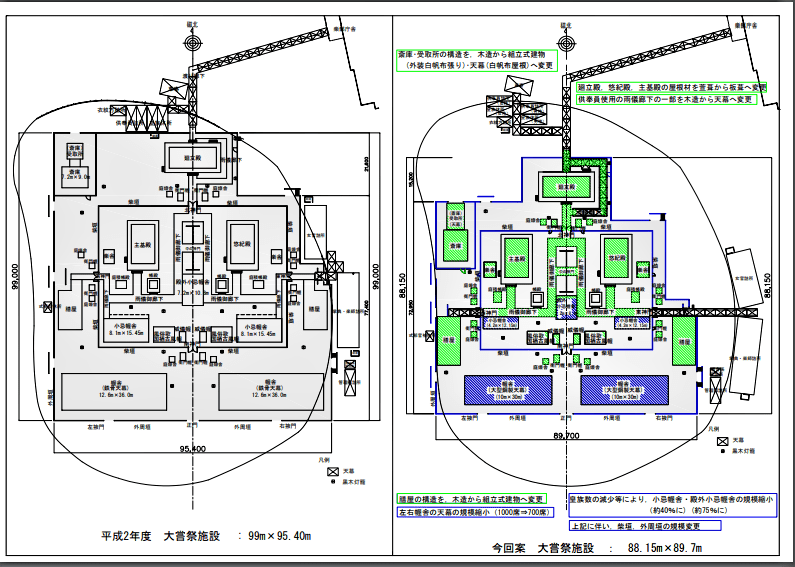

本当のいにしえというわけではないけど、平安時代くらいからこんな感じの形式が始まって、明治大嘗宮を経て大正・昭和・平成と定型化された大嘗宮。

見物してみようかなと思いつつも長時間並んでまではと思っていたら、しぇふ師匠のブログで混雑はしていてもスムースに入れると知った。でも晴れたらやっぱり混むかな?お天気が悪いうちに行ってみることにした。

師匠ありがとうございますm(_ _)m

東宮御苑に入るには大手門だからと大手門最寄りの地下鉄駅から出たら、コースがあるのか。どうも一方通行になっているようだ。

一番近いのは、千代田線の二重橋前駅かな。

坂下門へ。

確かに人は多いけど並ぶこともなく手荷物検査もスムース。

坂下門の門灯って洒落たデザインだったのね。

これが宮内庁の建物か。

富士見櫓。

桜が咲いている。

百人番所だ。

ここからは通常の東宮御苑コース。

中雀門跡。

本丸から大嘗宮がみえる。

膳屋。

もうひとつ膳屋があって差し込まれてる木が違う。

ひたすらに柴垣と柱と屋根。

鳥居は黒木鳥居。もっとも原始的な鳥居。

樹皮のついたままの同じような太さの丸太材を組み合わせる。柱は掘立柱で土中に建てられている。

5基あるようだ。

もしかしたら、本当のいにしえは何もない場所を5本の柱で囲むことから儀式の準備が始まったのかもしれないな。実にシンプルで身が震えるような厳かな儀式だったのかもしれないな。。

天守台は立入禁止になっていた。

帰路コースは、北桔橋門か平川門か大手門。

大手門が人気で混雑しているようだったから私は平川門から出た。

お堀端に東西線の駅の入り口があったと思っていたんだけど封鎖。

結局はパレスサイドビルから地下鉄へ。