独立した出版社というより、正確にはペンギン・ランダムハウスのスペインにおける一ブランチ、ある種のレーベル。サンティアゴのペンギン・ランダムハウス支局を訪れたことがあるが、壁にずらりと描かれた各ブランチのロゴ、それらはかつては立派な独立出版社でした。ここで同じものを見ることができる。アギラール、アルファグアラ、デ・ボルシージョ、グリハルボ、ルメン、プラサ・アンド・ハネス、スダメリカーナ、ベルガラ、タウルス。これらがすべてペンギン傘下の単なるブランドと化している。一極化が進行したのは世紀の変わり目。プラサ・アンド・ハネスがすでにペンギン傘下のモンダドーリに買収され、その後、他の会社も次々に。2010年代にアルファグアラが統合され、現在のかたちがだいたいできあがっているようだ。

このカバージョ・デ・トロヤというブランドはペンギンのスペイン支局で2004年に立ち上げられた。ここの情報によると創設したのはコンスタンティーノ・ベルトロというスペインの編集者で、トロイの木馬というブランド名は、巨大な多国籍企業のなかに文学の多様性と将来性を保証する「小さな仕掛け」を築くという主旨のもとに決まったよう。

これはミネアポリスのコーヒーハウスプレスとは違う形の独立系文学出版の可能性を示唆している。

たとえばアルファグアラから毎年刊行されるスペイン語文学を見ていると、その2~3割はいわゆるビッグネームであり、このレーベルはビッグなネームをつくるためのカタパルト、すなわちアルファグアラ賞という文学賞も抱えている。私が読んできた数少ない受賞作、どうみても「なぜ?」という作品もあり、受賞者がその後もコンスタントに質の高い作品を書き続けているかと言えば、やや微妙。とはいえ、たとえばコロンビアのフアン・ガブリエル・バスケスに代表される、次世代の大物作家を輩出してきたことは事実である。いっぽう、アルファグアラのラインアップに混じってくる二軍半、つまり大した実績もないが将来性を買われてオルグされた若手、には、正直申し上げてあまり大した作家はいない。二軍半の戦力面では、アナグラマやプレテクストといった、いわゆるマイナー出版社のほうがよほど見る目がある。

しかし、現実問題、チリやペルーの国内規模でビジネスをしている出版社にビッグビジネスは望めない。バルパライソにあるキンドベルク、あるいはサンティアゴのウエデレスなど、可愛らしい健気な版元が世界には無数にあるのだが、そこで生まれた質の高い文学作品が国境を越えて「世界化」した段階でペンギンのような多国籍企業のエージェントが現れる。良くも悪くもそれが今現在の「世界文学」というアメーバ的生き物の実態なのである。

こういう新しい可能性の萌芽を各国のマイナー出版社だけに任せておいていいのだろうか。コーヒーハウスプレスのような寄付に頼るビジネスモデルはスペイン語圏では無理目ではなかろうか。ベルトロがそう考えたのかは知る由もないが、資金繰りが楽な企業の一ブランチとして青田買いの市場をつくっておくという発想はユニークである。

ここで最初の10年に刊行された作家たち。

残念ながらあまり知らない人たちだ。

かろうじて名前を認知している作家を挙げると、メルセデス・セブリアン(下記編集担当)、エルビラ・ナバーロ(下記編集担当)、マリオ・レブレーロ、アルベルト・オルモス(下記編集担当)、ルイス・マグリニャ、マルタ・サンス、リナ・メルアーネ、クリスティーナ・モラレス。

しかし今も続いている。

そして、ベルトロが一線を退いた後、2014年からは思い切った新機軸を打ち出した。それはかつてこのレーベルから巣立っていった作家たち自身に1年交代で選書と編集を任すというもの。

2015年はエルビラ・ナバーロが8冊を担当、うちの一冊ガブリエラ・イバラ『会食者』は批評受けも成功だった。2016年は栃木に住んでいた日本小説も書いている変わり種アルベルト・オルモスが6冊を担当、フランコ時代など直近の過去と地味に向き合う作品を優先して取り上げたとのこと。2017年はララ・モレーノが6冊を担当、うちの一冊アロア・モレーノ・ドゥラン『共産主義者の娘』はフランコ時代に東ベルリンに亡命していたスペイン人コミュニティの実態を描き、好評を博した。そして2018年のラインアップから私も読んだ本が混じってくる。

2015年以降は毎年カラーが指定されている。2017年は青(上の二冊)、そして2018年は緑(下の5冊)。編集担当はメルセデス・セブリアン、ラインアップは次の通り。

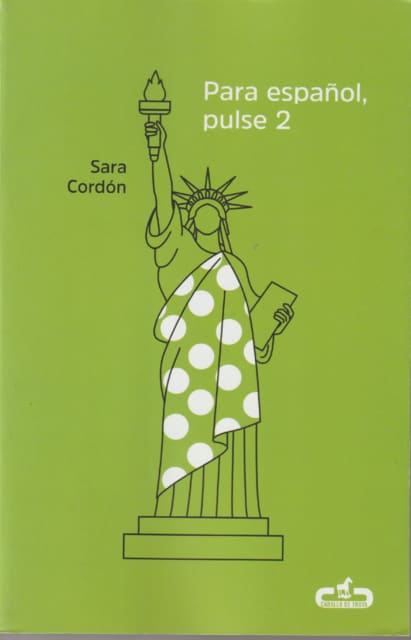

ピラール・フライレ(1975年サラマンカ生まれ)『田舎暮らしの良いところ』はその名の通り、幼い娘を連れた夫婦が引っ越した先の辺境でてんてこまいするという、サンティアゴ・ロレンソ風の隠遁もののよう。エドゥアルド・ムスリップ(1965年ブエノスアイレス生まれ)『フロレンティーナ』はガリシアからアルゼンチンに移住した作者自身の祖母を描いた小説。サラ・コルドン(1983年マドリード生まれ)『スペイン語は2を押す』は米国滞在時のドタバタを綴ったエッセイのようで、これはパラパラめくってみたが、とっても楽しそうな本でした。シルビア・テロン(1980年マドリード生まれ)『ウンブラ』はスペインには珍しいSF。ミゲル・ロアン(1981年マドリード生まれ)『バルカン半島マラソン』は旧ユーゴ諸国をめぐる旅行記。小説に限らず、幅広いジャンルの書き物が選ばれているのも、ユニークなところ。

そして2019年の編者は二人。

ひとりはここでも紹介した詩人のルナ・ミゲル、そして作家のアントニオ・J・ロドリゲス、どちらも1990年代生まれ。9年前の様子を一見するかぎり、こんな奴らに任して大丈夫?と言いたくなるニーチャン・ネーチャンですが、10年経てば人も成長しよう。こうやって世代交代を促すことで新しいものをうみだそうという、創業者の意図が今なお受け継がれていると思いたい。ぜんぶ読むのはとうてい無理だが、少なくとも今後ともコレクションしたいシリーズがまた増えた。

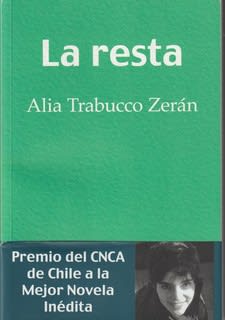

2019年はアリア・トラブッコ・セラン(チリ)『引き算』、チリの若手によるロードノベルで、旧ブログで紹介したのですがファイルが遺失、どこへ行ったんでしょうか。たしか軍事政権時の亡命世代の娘と息子が、亡命者の遺骨を載せて、アンデスへ車で旅に出るという話でした。

2019年はアリア・トラブッコ・セラン(チリ)『引き算』、チリの若手によるロードノベルで、旧ブログで紹介したのですがファイルが遺失、どこへ行ったんでしょうか。たしか軍事政権時の亡命世代の娘と息子が、亡命者の遺骨を載せて、アンデスへ車で旅に出るという話でした。