わけあっていろいろ調べているうちに日本に紹介されたころはジョサだったことが分かってきて、前々から不自然だと思っていたリョサではなくジョサでいいかと思った次第で上記の題名になっております。

そのジョサの新作。

そして最後になるかもしれない小説。

を、最後まで疑問符がとれないまま読み終えてしまった。直前に仕事の関係で『ラ・カテドラルでの対話』の新訳を読み返していたこともあってだろうか、少し昔風の大きな小説を期待しすぎていたのかもしれない。近年の彼の作品群のなかではたとえば『シンコ・エスキーナス』などに近い軽めの小説と分類できるだろう。

短い章ごとに異なる二つの語りが進行するいつものスタイルだ。

奇数章ではペルー音楽評論家トーニョ・アスピルクエタのエピソードが進行し、偶数章は彼が書いている本『ラロ・モルフィーノと静かなる革命』なのだが、これが最初のうちは分からなくて、私などは6章あたりまでバルガス・ジョサ自身が書いたエッセイだと勘違いしていて、なんだかとんでもない路線に行っちゃったなあ~とか失礼なことを思っていたのである。

50歳過ぎになるトーニョはイタリア系の三世だが、チョラ(いわゆる混血)のマティルデと結婚して貧しいビジャ・エルサルバドールで暮らしている。若いころにサン・マルコス大に研究者として残る可能性もあったが、あっけなくその夢がつぶれ、その後はジャーナリズムに記事を売ってなけなしの金を稼ぎ、家計は家事洗濯をするマティルデが支えている状況だ。二人の娘を学校に送り届けた後はセントロのアルマス広場のそばにあるカフェに陣取り、国立図書館で資料を漁るという日々を送る彼が、ある日、ひとりの学者に招かれて訪れたペーニャ(ペルーで音楽の公演を専門に行なうバーを指す)でラロ・モルフィーノという無名の若いサンボのギタリストの神がかり的な演奏にショックを受け、その後、彼のことを調査し始める。しかし数か月後にラロはリマ市内の病院で病死してしまった。トーニョは彼の身元を調べた末に、北部チクラーヨの近郊にあるプエルト・エテンという寒村の出身であることをつきとめる。ペルーはおろか首都からもろくに外出したことのないトーニョは、近所に住む親友で中国系のコジャウに金を借りてプエルト・エテンを目指す。そこで出会った神父モルフィーノから、ラロが村のはずれにあるゴミ捨て場で拾われた孤児であることを知る……。

というのが奇数章のエピソードの前半部で、並行する偶数章では大きく二つのことが語られている。ペルーの文化を分かった人間が読むとここは実に面白い。ひとつは19世紀に生まれたペルー音楽バルスである。フォルクローレのようなアンデス音楽でもなければ、植民地時代のスペイン人の末裔が聴いていた音楽でもない、近代独立国家ペルーのしかも首都リマから生まれた音楽としてバルスが独自の歴史文化的意味を持つことを(トーニョが、そしてつまるところはバルガス・ジョサが)解き明かしていく。

いっぽうペルースペイン語のワチャフェリーア、これは辞書で引くと「気どり」としか出ていないのだが、バルスの歌詞や曲調の感性全般に見られる感情的負荷のことをトーニョはこのリマっ子気質を指すのによく用いられる言葉で説明しようと試みるのである。

ここまで聞いていたら音楽の話かと思いますよね。

それが半分くらいから先はまるで違うのである。

私自身は天才ミュージシャンであるラロの話をどう展開させるのか気になっていたのだが、そこはそれほどの広がりは見せず(ちょっと期待外れ)、後半にかけては偶数章(4分の3ほどで終了する)の本を刊行したあと、第一版が思いがけない反響を呼び、第二版が出てさらなる反響を呼び、ついにはチリの学者に招かれてサンティアゴで講演までし、最終的には憧れだったサン・マルコス大に20年前に書きかけだった博論を提出して講師採用されるトーニョ自身の創作家としてのドタバタが中心になっていく。そして第三版の完成のときに大変なことが待っている…という流れは、ものを書いて推敲を繰り返しているうちにイマジネーションが膨らみ過ぎて大変なことになるという、ジョサの世界でいえば『フリアとシナリオライター」の系譜の文学者ネタの作品なのだということが分かってくる。

トーニョは、音楽が分断状態にある(センデロのテロがまだ吹き荒れている1990年代という時代設定)ペルーを結び付け、ペルー人に真の平和と愛をもたらすという夢想にどんどんとはまっていく。いっぽうで若いころ患っている神経症の一種、ネズミ恐怖症に悩まされてもいて、極度の緊張状態になったり対人関係に不安を覚えると体をはい回るネズミの幻覚に襲われて公衆の面前で全身をかきむしってしまう。トーニョの育む夢想と残酷な現実世界との対比がページをめくるにつれて際立って行き、それがクライマックスにもつながっていく仕掛けになっている。

私自身は本書をバルガス・ジョサによる「ペルーとの最後の対峙」として受け取った。彼が自らの言葉でそれを書かず、ペルー音楽という理想にかけるひとりの冴えない評論家の夢として描いたのはもちろん小説家だから。でもトーニョの言葉、つまり偶数章の大半は人間ジョサの言葉として読むことができる。そしてその言葉をひとつにまとめると「結局ペルーのことは自分にはよくわからないよ」という案外、というか予想通り、非情に真摯なものになっていると感じた。決めつけもせず、憶測もせず、断言せず、ただ分からないと言っている。特にアンデスをはじめとする非ヨーロッパ的なもの、近代文明に逆らう地下的なものについて、それもペルーなのかもしれないが結局のところ理解はできない、という言葉に落ち着かせているように思えてならなかった。

おそらく文豪最後の小説になるであろう本書は、アレキパに生まれて首都リマにやってきて、新聞社の見習いとしてセントロを駆け回り、その後はバルセロナなどヨーロッパを拠点に華やかな作家生活を送り、世界中に知られるイケメン小説家となって、1990年にペルーに帰って大統領選に敗北、その後はこの国と極めてデリケートな関係を維持してきたペルー人バルガス・ジョサの「祖国への手紙」なのだと思う。

題名はラロが恋人に言い残した言葉なのだが、これは実はジョサ自身のペルーに対する献辞にもなっているのかもしれない。君のことは難しい、なのでとりあえず私には黙るしかない。

本書には、トーニョの本という形ではあるが、バルガス・ジョサのような国際的知名度を誇る作家には太刀打ちもできないようなペルーのマイナー作家や詩人たちの名前が山のように現れる。まさかバルガス・ジョサがまともに取り上げることはないだろうと思うような作家たちの名前が次から次へと出てきて、私自身は、僭越ながら、ジョサとリマのカフェでお話しているような気分にさせられた。~もいたよな、ダメ作家だったけれど。~もいたよね、あんな詩は読むに値しないと思うけど。などなど。そういう意味では楽しい小説ですが、ペルー人とペルー文化にあまり明るくない全世界の読者には少しついていきにくい世界かも。

それでも私は、ノーベル賞作家が最後に「全世界向け作風」をやや自制してローカルなものに向かってくれたことを、なんとなく誇りに思う。私はペルー人ではないけれど、ああ、やっぱりマリオがペルーに帰ってきてくれたんだ、というような心持になった。

後書きには次の本のことも。

それは「若き日の師」サルトルに関するものになるのだという。小説ではペルーとの決別(というか和解でしょうか?)を果たし、おそらくエッセイになるであろう次の人生最後の本では、かつての師にしていまや宿敵となったジャン・ポール・サルトルと対峙し、第三世界出身の作家としての自らの宿命を総括する。

しかもそれを予告までする。

几帳面で、生真面目で、しつこいほどに真摯で、そして何よりもこれまでになんらかの形で関わってきた仲間や敵たちのことを忘れない、彼らしい作家人生の締めくくり方だと思います。

なお本書に再三登場するチャンカイとはペルー風の食パンのこと。言葉のレベルでもかなりディープにペルーなのが楽しかったです。皆さんがこれから読むならBGMはもちろんチャブーカ・グランダで。

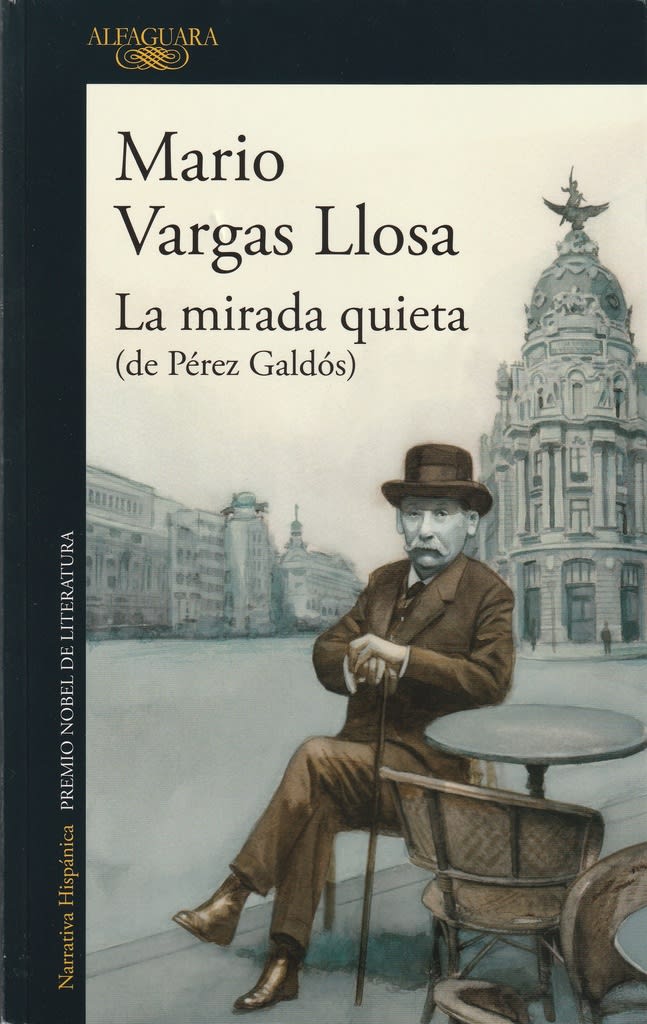

Mario Vagas Llosa, Le dedico mi silencio. Alfaguara, 2023, pp.303.