中年になって絵本原画展に通い始めてからもう10年以上になるだろうか。オジサンの来るところではないのだが、原画の質には独特の魅力があって、やめられない。スペイン語圏では、今回、ウルグアイという国の画家が目立っていた。メキシコの神話をモチーフにした原画も面白かった。

原画は5枚なので、気になる作品は全体像が見たくなる。そうなるだろう、とキュレーターが予見した作品については、別の部屋に本になった実物が展示してあり、手に取ることができた。

ボローニャの会場に取材した20分ほどのビデオも見ることができる。そうとう激しい競争があるようだ。8回目の応募でようやく入選したという話も聞いた。ここでも紹介したコクマイさんの本がどうやってできたのかもわかった。中国や台湾の子たちが流ちょうな日本語を話すのはいかにも今どき。アルゼンチン人の審査員がデジタルの普及にやや懸念を示すような発言をしていたのも興味深かった。作品の素材を示すキャプションを見る限り、全体の4割ほどがデジタル、つまりパソコン上でなんらかのプログラムを用いてつくっているようだった。いっぽうで刺繍や和紙といった特殊な素材もまだ使用されていて、こういうものは時代に応じて変化していくのであろう。

土産はスペイン語の本にした。

5360円。

私に買えと言っているかのような。

コメニウスという現在のチェコに生まれた神学者が16世紀に書いた「ヨーロッパで刊行されたはじめての児童むけ絵本」と言われる本に、スペイン語の訳を付したもの。1658年にニュルンベルグで刊行されたときはラテン語とドイツ語だった。題は『目に見える世界図絵』と訳されているようだ。いま風に訳せば『ビジュアル世界のすべて』という感じ?

序文によれば、学校の教科書として想定されていたが、ヨーロッパでは、各国語の地域で長年、ラテン語のテキストとしても重宝されたとのこと。世の森羅万象を(当時の)科学的知見をまじえて知りつつ、同時に多言語の世界にも足を踏み入れるという、子どもの教育にとって実に有益な絵本だったのだとか。

2017年に刊行されたこのスペイン語併記版は、絵は原書のコピーを用い、スペイン語訳は、1993年にメキシコポルーアから刊行されたアルベルト・エルナンデス・メディナという人のものをベースにしているという。いわゆる逐語訳なのでラテン語の初歩教科書としてもってこいなのだとか。

最初はもちろん「神(deus)」。

たとえば「気(aer)」の訳はこんな風。<La brisa ventea suavemente. El viento sopla con fuerza. La tempestad abate árboles. El torbellino gira sobre sí. El viento subterráneo provoca el terremoto; el terremoto causa derrumbes (escombros)./ブリサ(そよ風)はそっとながれる。ビエント(風)は強くふきつける。テンペスタ(嵐)は木々をなぎ倒す。トルベジーノ(つむじ風)はくるくるまわる。地下のビエントは地震をまねく。地震は破壊(がれき)をうむ。>

地下の風という当時の風説なども混じってくるのはご愛敬で、こういう具合に、世のなかの自然現象や、人間の性格や性質までもが分かりやすい言葉で説明され、イタリックの語には番号が付され、それを指示する絵が左に描かれている。

今も受け継がれる絵本のスタイルだ。

外国語の単語帳などもそう。

私はラテン語の練習帳にしたい。

Iohannes Amos Comenius, Orbis Sensualium Pictus. 2017, Zorro Rojo, pp.341.

(2019.9.1. 三宮地下街の「タンカフェ」で)

アウグスト・ピノチェトの死(2006年)から二年後に刊行されていた伝説的なコミックの新版、去年ランダムハウスから出て、チリの書店では比較的目立つ場所に置いてある。新聞や雑誌などによくある風刺一コマ漫画の寄せ集め、今のスペインではマックスという大物風刺漫画家がエルパイスでドナルド・トランプをねたに同じことを試みているので、いつか紹介したい。ページにつき一コマという構成だが、全体としてひとつの物語を形成している。それは1973年から2006年まで、すなわちクーデターから彼の死まで。

ピノチェトという人は1973年までは冴えない軍人だが、その後は独裁者として知られるようになり、民政移管後は裁かれぬ犯罪者としてチリ軍政時代の記憶をめぐる議論に中心にい続けた。チリの真実和解委員会は、少し大雑把に言えば、軍政時代に行なわれた犯罪について加害者の処罰には踏み込まず、国民的統合を優先するという道を選択している。処罰されない加害者の中心にいたのがピノチェトである。

上はクーデター前の状況。サングラスをかけた背の低い軍人がピノチェト。最初は後ろにいるが、アンクルトムと資本家からクーデターをすすめられるあいだに割り込んできて、ちゃっかり主役の座を奪ってしまう。軍部のなかには慎重派もいたが、クーデターの前後でことごとく粛清されている。もっとも有名なカルロス・プラッツ夫妻爆殺事件は本書でも触れられている。

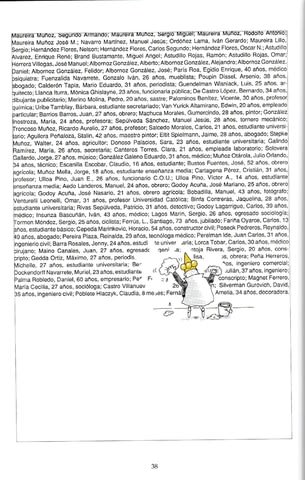

これは軍政時代に行方不明となった人々(3千数百人の犠牲者が特定されている)のリストをピノチェトがごしごし消していく姿を描いたもの。他にも、クーデター直後に国立スタジアムに集められた大勢の若者が殺害された事件、ビカリーアというカトリックの互助組織が反体制派の聖域となったこと、国際社会デビューしたピノチェトが各国元首から無視され「友だちの作り方」を読む場面などが描かれるが、むしろ重点は民政移管、いわゆるNOの年以降、彼が犯した罪を裁かれぬままロンドンで隠居生活に入るあたりにあり、今のチリ人にとってはそれこそが未解決の問題となっていることに気付かされる。

グラフィックノベルはやはり伝記に向いているようだ。数あるトピックをコンパクトに概観できるし、しかも余計な細部を排除しているので、いくつかの重要な問題の本質を把握しやすい。チリの軍事政権時代が、チリと世界の文脈の中でいったいどういう歴史的意味をもっていたのか、今日持ち得るのかを知るうえで貴重な仕事となっている。風刺漫画特有の?もあるのだが、ご親切なことに、巻末に作者自身が「難解なコマ」の解説をしてくださっていて、ハポン人の私にもすべて理解することができました。

ハポンで『裸の王様シンゾー君』とかいう風刺コミックが現れるのはいつになるでしょうね。メディアの現状を見ていると一世紀ほど先になりそうな気もしますけど。

Guillo, Pinochet ilustrado. Reservoir Books, 2018, pp.203.

日本にはカストロ本(スカトロ本じゃなくて)という分野があり、どうも一定の購買層がいる模様。いわゆる左翼リベラルでキューバ革命など第三世界の動向にささやかなシンパシーを感じている高齢の年金読者層、そういう人々からお金を巻き上げるという発想に与するのは、まがりなりにも文学者として堕落だとは思いつつも、たったの千部すら売れない詩の翻訳なんかするより、カストロ本で小銭を稼いでヨーロッパ旅行のたしにしたい……と思ってこの本を買ったことは正直に告白しておきたい。

作者は1970年生まれのドイツ人。1994年に初めてのグラフィックノベル『ラブクラフト』を刊行、これが話題になり数々の賞を受賞した。それ以来、伝記ものを中心にコンスタントに作品を発表していて、ジョニー・キャッシュ、エルヴィス、ニック・ケイヴなどミュージシャンを扱った作品も。2011年にはポーランド系ユダヤ人ボクサー、ハリー・ハフトの生涯を描いた作品『ボクサー』を出しているが、これぞまさにポーランドのボクサー。また37歳にしてスペイン語を学びキューバに渡航、その際の経験をもとに『ハバナ』というグラフィックノベルを出している(ただいま取り寄せ中)。その次に出したのが本書。

もとはドイツ語版で、その英訳が私が読んだ本書ということになる。スペイン語訳は出ていないようだ。

作者の分身と思しきドイツ人、カール・ケルテンスを語り部とする、ドキュメンタリータッチの構成。報道カメラマンのカールは、2010年(もっとも新しい時間)のハバナで老後を送るドイツ人だ。彼の回想から物語は始まる。革命前のキューバへ渡ったカールは、シエラマドレでゲリラ戦を展開していたカストロにインタビューを試みる。ここでフアンという元文学青年の profesor に出会い、彼から若き日のフィデルについて色々聞くという、巧みな構成。外枠の設定の仕方を見ていると、クライストは小説など現代文学を読みなれている模様だ。

フィデルと父との確執、少年時代に目の当たりにした貧富の差、イエズス会士の高校で教師から「キューバもフランコ体制を見習うべき、この島で共産主義は無理」と諭された経験、大学での学生運動と暴力革命への接近、オルトドクソ党のエドゥアルド・チバスがラジオの生放送中に自殺したのに立ち会った経験など、なんとなく従来のカストロ本で知っていた「情報」に絵がつくとこれだけ新鮮なのですね。やはりグラフィックノベルはフィクションより伝記に向いているのかも。

物語としても非常に充実したもので、語り手をドイツ人ジャーナリストにして、しかも彼が革命政府と対立するメディア(カルロス・フランキの『ボエミア』)に入り、彼自身は革命政府寄りになっていくという絶妙の設定。キューバ革命の裏も表も含めてすべてが凝縮されている。

事件としてはまず革命のプロセスそのものをシエラマドレでのゲリラ戦から描く。革命成功後は各種の政策、フィデルらの米国訪問、カミロ・シエンフエゴスの失踪事件、ソ連への接近をめぐるチェとフィデルの確執、大土地所有制が消えたことで「人間になった」農民たちの存在、資本家や密告者の粛清(キューバ革命直後の処刑をめぐるイメージはいまだ米国では強固で、映画『ダークナイト・ライジング』のように今なお消費され続けている)、ピッグ(コチノス)湾事件、反革命の取り締まり、革命防衛委員会、カルロス・フランキの亡命、チェの死、教育と医療の無償化、革命後に生まれた子供たち、新しい人間、グランサフラと配給の強化、CIAエージェントの暗躍、喜劇的なフィデルの暗殺計画など、本当に上手に様々なトピックをちりばめている。歴史は私に無罪を宣告するだろう、祖国か死か、このワインは酸っぱいが我々のワインだ(byマルティ)、などなど有名なフレーズもきちんと押さえてある。

カールはシエラマドレで知り合った元ゲリラのララと結婚するが、ハバナでの配給暮らしにララは不満で、かつてゲリラ戦を戦った仲間ではなくバティスタ寄りの会社にいた地元町民の革命防衛委員の女から監視されるのに腹を立てている。また、カールをゲリラと引き合わせた「プロフェソール」ことフアンは、度重なる反革命的行動からついに逮捕されUMAP(生産支援軍事キャンプ、通称「ホモ矯正施設」)に送られてしまう。作家でもあるフアンは同性愛者だったのだ。そしてパディージャ事件が起きる。

このページがこの作家の典型的な組み立て方。詩人パディージャの連行、尋問と自白、そして開かれた作家協会での自己批判。話せば長くなることを1ページでまとめられるのがグラフィックノベルの強みだろう。

こういうことがあっても、フィデルとキューバが達成したことに心酔するカールは政府への信頼を揺るがせない。いっぽう、妻ララは我慢の限界に達する。そして1981年がやってくる。そう、ララとフアンは、マリエル港から去っていったキューバ人なのだ。2010年現在から過去を回想するカールにとってもっともつらい思い出が、このマリエル港での別れだった、というクライマックス。よくできた話ですよね。あとチェを英雄化していないところもいい。

もうお分かりの方もいるだろうが、フアンはレイナルド・アレナスがモデルになっているようだ。ニューヨークで作家活動を続けたフアンの行方は知れない(アレナスは自殺している)。ララはマイアミで働き、ハバナで再婚したカールに今でもドルを送ってくるが、彼らは二度と会っていない。マレコン通りからマイアミ方面を見つめるカール。娘は観光開放路線にかじを切った新しいキューバを代表するようなドライな世代だ。彼らは革命を達成した世代を「ビエホス(老人たち)」と呼び、信頼はすれども「愛しはしない」世代なのである。

そして最後はエピローグ、病床のフィデル。その枕元には『ドン・キホーテ』が。私は世界を変えらえれると考えたが、それは幻だった、だがたとえ生まれ変わってもまた革命を志すだろう、とフィデルが窓辺でつぶやくところで終わる。

これはキューバを好きな人にも、この国を知らない人にも是非読んでもらいたい優れた伝記であり、優れた実録であり、非常にユニークな人生譚でもある。字はあい変わらず細かいですけど。

Reinhard Kleist, Castro. Translated from the German edition by Mechael Waaler, 2011, Self Made Hero, pp. 282.

日本の絵本画家の描いた原画にチリの詩人が言葉をつけた絵本。訳者の宇野和美さんからちょうだいした。この場もお借りして改めてありがとうございます。絵本成立の経緯はこのブログに詳しい。実は私も、十年ほど前から、西宮市で開催されるボローニャ絵本原画展には毎回足を運んでいて、たしかこの絵も見た記憶がある。新聞切り抜きのコラージュなのだそう。スペイン語のあとがきでは recortes de tramas sacadas del diario とあり、trama とは写真製版用の網目スクリーンのことらしい。黒とかグレー一色に見える柄のところを切り抜いて利用しているということでしょうか。

漢字のふりがなを横文字圏の人に説明する難しさ、私もよくわかる。7月のペルーで、日本語翻訳に使用されるルビの効果について話そうと思っていて、ちょうど同じようなことを考えていた。でもルビの話だけで20分はもたないよなあ。そもそも明日までスペイン語レジュメを提出、読み上げ原稿を5月15日まで出せって、そんなことが明日以降の松本さんにできるのでしょうか。学会発表はレジュメだけ用意してその場で「えー」とか「あー」とか言いながら話すのでも問題なし、というふうにルール改正してほしい。国際社会に。