お盆は母のいる島根で過ごすことが多い。今年は新型コロナの再燃でどうするか迷った。結局、滞在日数を短くして帰省することにした。その代わりではないが、途中で中国山地の山を訪ねてみようと思った。

(多くのHP・ブログの記事、図書を参照したり引用させて頂きました。ありがとうございます)

6合目から見た大山北壁(2019年10月)

鳥取県の生まれ故、国立公園の大山(だいせん)や三瓶山(さんべさん)は登ったことがある。しかしそれ以外の山は知らなかった。今回まず向かったのは「氷ノ山(ひょうのせん)」。鳥取県では「山」を「さん」でなく「せん」と呼ぶ山がある。氷ノ山もその一つ。

養父市観光協会HP「氷ノ山」より写真引用

氷ノ山は中国地方では大山に次ぐ高峰で標高1510m。山腹にはブナの自然林が残る。イヌワシの生息地としても知られる。

実は、氷ノ山は昨秋登頂を考えたが天候の都合で取りやめた。その時は鳥取県側(若桜町)からだったが、今回は兵庫県側(養父市)から登った。

8月11日、夜間割引を使うため午前4時前に高速のインターに入った。6時10分、登山口のある「福定親水公園」に到着。

名前から大きな施設を想像したが、カーナビに導かれ到着した所は標高600m辺りの谷間に造られた何段かの狭い平地。「ここがテントサイト?」と思いつつ、駐車場奥のトイレへ。見ると手洗いの水道の上に「この水は山水で飲めません」との表示。「やってしまった?!」と思った。

「親水公園」=「美味しい水があふれている」と勝手に勘違いし空のペットボトルばかり持ってきた。いい年してこの浅はかさ。何とかならんかと周辺を探索。階段を上がると広場があった。奥の方に炊事棟がある! 蛇口をひねると…水が出る! 救われた…。「甘い見通しで行動するこの悪癖。何とかせにゃ…」と心に言い聞かせつつ車に戻り出発準備。

これが登山口にあった案内図。必要な部分を拡大する。

今日のルートは〔 現在地(親水公園登山口)→ 氷ノ山越 → 仙谷口 → 氷ノ山山頂 → 神大ヒュッテ →(東尾根道)→ 東尾根登山口 → 現在地 〕の予定。6時30分に出発。

はじめは杉林の中をゆったりと登る。

15分程歩くと「布滝」の案内。葉が邪魔になり見え辛かったが、白い水しぶきが岩をなめるように流れ落ちていた。命名の訳を了解。

「28曲り」。嫌な案内だ。実際、その名の通りの登りだった。

氷ノ山の道中、各所でイワカガミを見た。春にはピンク色の可憐な花が登山道を飾っていたはず。

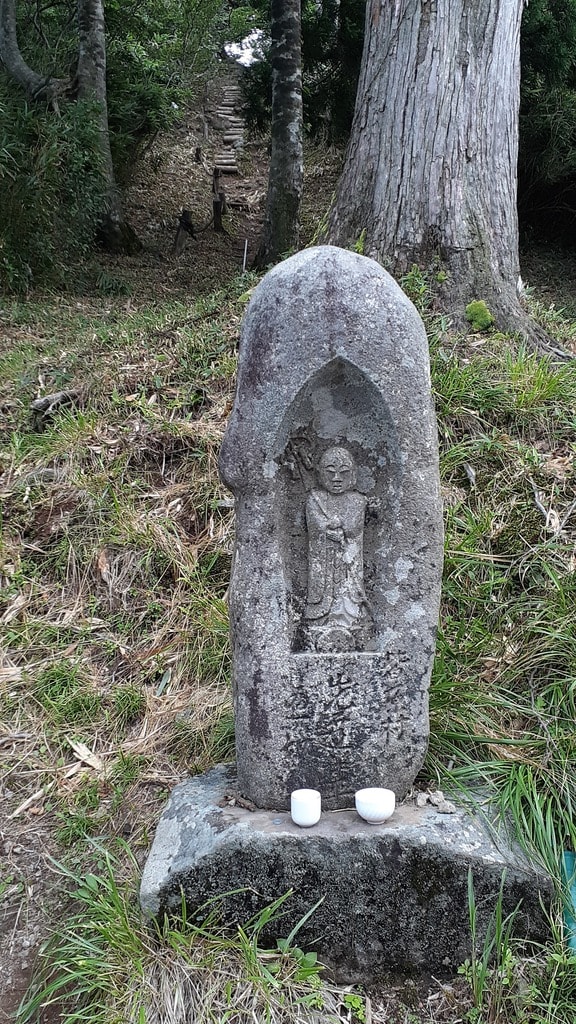

7時15分、地蔵堂に到着。この近くで北海道でよく聞いた(不気味な)アオバトの鳴き声を聞いた。

沢の対岸の崖。急角度の階段が取り付けてある。

前を行く二人。国道から登山口まで自分の車のすぐ前を安全運転で走行していた車に乗っていた二人。遠方の県のナンバーなので声をかけた。抜きつ抜かれつ、ずっと同じルートを最後まで同行したペア。

有難いことに氷ノ山は水場が豊富だった。特にこの「ひえの水」。名の通り冷たくて美味しい水。ペットボトルの水を入れ替えさせてもらった。

火山の山は山中に水場はない、と思っていた。氷ノ山は? 気になって調べた。Wikipedia「氷ノ山」の「形成史」では、

「…約310万年前、現在の氷ノ山の北、約10km地点において大量の火砕流の噴出が生じ、大規模な陥没カルデラ…が形成された」

「陥没した凹地部分には湖が形成され、初期には…200m程度の湖成礫層…が堆積し、その上…には…500m以上の湖成泥層…が堆積した」

「…ほぼ同時期(約280~約250万年前)に安山岩質火山活動が開始し…氷ノ山の山頂部(標高約1000m以上の部分)を構成する氷ノ山火山岩は、この活発な安山岩質火山活動のなかで形成された岩体の1つである」

単純な火山ではなく堆積層を持っているのだ。何となく納得。

ブナが現れ始めた。もう標高が800m辺りになるのだろうか。

登山道に大ミミズが登場!

この青っぽい色。ネットで調べると「シーボルトミミズ Pheretima sieboldi (Horst) 」のようだ。

Wikipediaによると「日本産の大型ミミズで、日本最大のミミズの一つと言われる」「西日本の山林に生息するミミズで、体が大きく、青紫色の光沢を持つ」「地表にでてくることがよくあるため、人目を引く」「名前は…シーボルトが持ち帰った標本によって記載」「体長は時に40cm」。

十分40cmはあった! 比較できる物を入れて撮るべきだったと後悔。

8時15分「氷ノ山越」に到着。まっすぐ降りると鳥取県若桜町の「氷ノ山越登山口」。左(南)が山頂方向。

白い道標に「(旧 伊勢道)」とある。江戸時代、鳥取や智頭方面の人は京都方面への本道としてこの道を利用。この峠を越えて伊勢参りを楽しんだのだ。

歴史を感じさせる良い峠だった。

ここには「氷ノ山越避難小屋」がある。氷ノ山山系には各所に避難小屋が設置されている。

初めて山頂らしき山影が見えたが、すぐに雲に隠された。

「ブナ原生林」の表示。大山のブナ林ほど大規模ではいないが、各所にブナの林が点在していた。

今回、氷ノ山で見られた花はもっぱらこの可愛いオトギリソウ。場所的にダイセンオトギリかもしれないが「葉は十字対生状にやや密に着く」という特徴には当たらないかも。

北方の眺め。鉢伏山(1221m)とハチ高原スキー場が見える。

稜線の道。

林床は背の高いチシマザサが覆っている。いわゆる“根曲がり竹”だ。

大木のブナ。

赤い実を付けたガマズミ。

ガスが切れて山頂の建物が見えた。

仙谷口に到着。ここを降ると鳥取県若桜町の仙谷コース登山口に至る。

少し急な登りも出てきた。だが親水公園登山口からの登山道は段差が小さく歩きやすい道だ。

マムシが登山道脇の茂みに入って行った。大きな個体だった。

最後の登りはこの木道。

9時20分、山頂に到着。2時間50分かかった。

頂上の三角点。何だかとても新しい。それにこの玉石…。ネットで検索してみた。「2019/10/20 20:00神戸新聞NEXT 」に次の記事があった。

『兵庫県最高峰の氷ノ山(養父市、標高1510メートル)山頂で20日、国土交通省国土地理院の職員が「一等三角点」の柱石を131年ぶりに交換した。明治時代に設置した石の傷みが激しかったためで、職員が重さ90キロの石を埋め込み、周囲には登山者が運んだ玉石を敷き詰めた。

※顔はこちらでぼかして記事の写真を引用

一等三角点は現在、全国に974、県内に21ある。氷ノ山山頂の一等三角点は1888(明治21)年の設置で、柱石は数人で担いで運んだとされる。今回は今年7月、養父市が山頂小屋改修のための資材をヘリで運搬する際、新しい柱石も山頂に搬入し、山小屋の入り口に保管していた。

この日は「氷ノ山紅葉登山フェスティバル」の参加者約260人も作業に協力し、柱石を保護する重さ約0・3~1キロの玉石を頂上まで運んだ。山頂では国土地理院の職員が埋め込んである盤石まで掘り起こし、新しい柱石を水平になるように慎重に置いた。

作業を見守った姫路市の女性会社員(30)は「三角点の存在と役割を学べた。幸せになれるよう玉石にメッセージを書きました。また見に来たい」と話していた。(桑名良典)』

山頂では10組近くの方が休憩中。記念撮影をお願いした方と昼食を食べながらお話しできた。

岡山の方で鳥取県側から来た。「1時間半かかった」と。若桜町からの道は随分登りやすそうだ。大阪の専門学校に在学中。今は岡山に帰りリモート授業を受けている。山歩きは始めて間もない。県内では那岐山(1255m)や後山(1344m)がおすすめと言われた。

立派な避難小屋を覗いてみた。

中はこんな感じ。囲炉裏もあり広い。梯子の上のロフトでも寝泊まりできそうだ。

頂上からの眺めは見飽きることがなかった。

西方の眺め。ノリウツギの向こうに若桜町の登山口周辺が見える。

北方の眺め。鉢伏山周辺。ガスが晴れてくれて本当に良かった。

頂上から少し下った所に「古生沼」という小さな湿原があった。以下、養父市のHP「まちの文化財(2) 古生沼の湿原植物」から引用する。

『…氷ノ山の山頂から東側に200メートルほど下った標高1460メートル付近に古生沼があります。幅30メートルで長さ60メートルほどの湿原です。表面にはミズゴケ類やツマドリソウ、ヤチスゲなどの北方系植物が生き残っています。

保護ネットとミズゴケ

(南但馬の自然を考える会)会長さんは「古生沼にはヤチスゲ、エゾリンドウ、ツマトリソウ、アカモノなどの氷河期の植物が生き残っています。樺太や日本アルプスに行かないと見ることができないものです。氷河期の植物が奇跡的に生き残っている古生沼は、湿性植物の宝庫です」と解説しました。

アカモノ(7月9日 ニセコのイワオヌプリで)

しかし氷ノ山の山頂東斜面は多くの登山者によってトイレ場になっています。人が排泄した栄養が古生沼に注いで環境が富栄養に変化していると言います。古生沼にある氷河期の植物は貧栄養で生育する植物なので、環境の変化で消滅しかけています。…

ヤチスゲとミズゴケ

また氷ノ山の山頂では草木が育たない裸地が広がっています。環境の変化で保水力が衰え、古生沼の水が極端に減少しています。氷ノ山の寒冷な厳しい自然環境が守ってきた氷河期の植物が消滅する危機にあります。… 』

本当に小さな高地性湿原。保護活動が成功するように祈りたい。

頂上方向を振り返る。宮崎駿の世界が広がっていた。

「神大ヒュッテ」までの尾根沿いには天然杉が多く見られる。

天然杉があるのは湿った場所が多い。ミズゴケに覆われている所もあった。

ヌタ場にあったイノシシと思われる足跡。

10時20分、神大ヒュッテに到着。

南に面した広いテラス。端に腰掛けて休憩した。

神戸大学山岳会HPの『氷ノ山“千本杉ヒュッテ”』から引用する。

『現在のヒュッテは神戸大学山岳部が地元の中村健治氏(故人)の尽力を得て1961年に完成してはや57年…。歴代の山岳部員が何度か手入れ修理を繰り返し、近年では2000年小屋の前面にテラスを増設しました。…

この山懐で鍛えられた山男たちの中にはヒマラヤの未踏峰の初登頂を成し遂げたものもあります。ヒュッテ生活を通じて立派な登山家も多数輩出しております。…

これからもこの豊かな自然とともにそこで新たに山に魅了される若者たちがヒュッテ生活から育っていくことを願って止みません(2018年7月記)』

『 ヒュッテの利用 前面に屋根付木製デッキを設置しており、休憩にご利用できます。一般の方でヒュッテのご利用をお考えの場合は下記案内のパンフレットに従ってお申込み願います…』

来年60周年の歴史を刻むヒュッテ。申し込めば一般登山者の利用も拒まない。懐の広いヒュッテだ。

ヒュッテの横で見つけたミゾホオズキ(溝酸漿)。ハエドクソウ科ミゾホオズキ属の多年草。高山植物のオオバミゾホオズキを小柄にした感じ。

同じくヒュッテ横で見たミヤマトウバナ(深山塔花)。 シソ科トウバナ属の多年草。先週白山で見かけてWikipediaで調べた折。分布について「… 北海道、本州の鳥取県氷ノ山以北に分布し、谷間の林内に生育する」と書いてあった。氷ノ山で実際に出会えてうれしく思った。

ヒュッテから東尾根コースに入って行く。

案内図を再度添付。

雪深い氷ノ山。雪で曲げられた木も多い。

苔生す沢の石を見ていると…

コケの中で育つ植物を見つけた。これは?

この尾根筋にも立派なブナがあった。

やはり水場もある。

おっと、この実は…

すぐ横に立派なトチノキ。やはり雪で曲げられた成育歴があるのだろう。

天然記念物指定のドウダンツツジの群生地。もちろん花は終わっている。

下り道だが道は険しく体力を消耗した。

天然杉の樹皮。よく見ると面白い模様をしている。

この尾根筋もイワカガミがよく生育していた。

登山道に大きな獣の糞が! ツキノワグマのもの?

落とし主にはお構いなく何匹ものセンチコガネが集まり、各自仕事に精を出していた。

枝と同じくらい根を張って、自らを支えているブナの木。

ようやく、東尾根の避難小屋に到着。ここから左(北)にジグザグ道を降っていく。

ジグザグ道のある斜面は植林された杉林の中。歩きやすかった。

山裾まで降りると突然大ぶりな花が。トリカブトの花だ。

種類は不明。つる状の生え方をしていた。

後日(上高地で)判明した。サンヨウブシ(山陽附子)。トリカブトの仲間で珍しい無毒の植物。

東尾根登山口に到着。ここから砂利やアスファルトの平坦な道を延々と親水公園まで戻ることになった。直射日光に照らされてともかく暑い。

ゲンノショウコ(現の証拠)。フウロソウ科フウロソウ属の多年草。有名な薬草だ。下痢止めや胃腸病に効能があるらしい。煎じて飲むとすぐ効能が現れるので「現の証拠」らしい。

ここでもミゾホオズキを見かけた。実が付いている。ホオズキの実に似ているのでこの名が付いたらしい。

カキドオシ? ムラサキサギゴケ? この夏にまだ咲いてる? 一輪だけ寂しそうにと思ったが花の咲く時期からトキワハゼ(常磐爆)か。

ハエドクソウ科の一年草。 ムラサキサギゴケは同属の多年生植物。カキドオシはシソ科の植物。

この赤いフウロソウ科の花もゲンノショウコ?

この可愛い花は?

判明。アギナシ(顎無し)学名はSagittaria aginashi。オモダカ科オモダカ属の抽水性の多年草。

葉は根生。初期はヘラ状の葉で、次第に矢尻型の葉をつける。

花期は7~10月。最大100cmになる花茎に3枚の白い花弁をもつ花が輪生し、まばらな穂となる。穂の上部に雄花が下部に雌花がつく。

雄花には黄色の雄しべ、雌花には緑色の雌しべが共に多数ある。

山間の湖沼や湿地、ため池、放棄水田等に生育する。

きれいなイヌトウバナ。

これは?

これは?

この実は?

12時45分、ついに親水公園に帰着。頂上からの下山に3時間を要した。

朝からずっと一緒だった二人と「お疲れ様」と挨拶を交わす。汗をぬぐい用具を片付けて出発。

岩井温泉「ゆかむり温泉」(2014年12月)

国道9号線を西へ。まずは温泉だ! 鳥取県の岩井温泉だ! かつて仲間と立ち寄った共同浴場「ゆかむり温泉」。素晴らしい泉質だった。再訪の日を待ちわびていた。

岩井温泉は1300年の歴史を誇る山陰最古の湯。頭に手ぬぐいを巻き、そこにひしゃくで湯をかける「湯かむり」という作法。江戸時代から伝わる独特の入浴法からこの名が付けられた。

ところが何とここでも新型コロナ。岩井温泉の入湯は、どこも町民(岩美郡岩美町)限定になってるとのこと。何ということ!

仕方がないので「ゆかむり温泉」の番台の方に尋ねて、鳥取市内のスーパー銭湯風「鳥取ぽかぽか温泉」に走る。何とかやっと汗を流すことができた。

この日は鳥取県中部の北条砂丘にある「お台場公園キャンプ場」で泊まる予定だった。しかし到着したとたんの雷雨。あきらめて母の住む島根の町まで、延々と車をとばすことになった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます