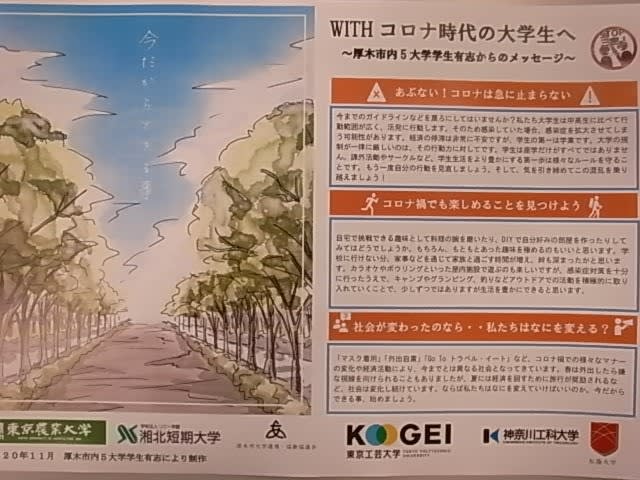

厚木市には5つの大学があります。湘北短期大学、松蔭大学、東京工芸大学厚木キャンパス、東京農業大学厚木キャンパス、そして神奈川工科大学。この5つの大学の学生がzoomミーティングやラインで、このコロナ禍での過ごし方、留意すべきことなどを話し合い、ポスター制作をしました。その一つが下に示したものです(ごめんなさい、ポスターを写真に写したので鮮明ではありません。)

『withコロナ期をめげず、元気に過ごす!ちょっとしたコツや心構えを話し合おう』そうしたzoomミーティングをきっかけに学生の皆さんが、互いにつながって、できあがったメッセージ・ポスターです。昨年11月に発表したものですが、この4月に入ってもまだまだ不安な状況が続いており、メッセージは今でも届けたい内容となっています。災害時と同様、お互いのことを思いやりながら、過ごしていきましょう!!

ブログ管理者

地域連携災害ケア研究センター幹事