タイの学校は、日本のように各学期末に通知表が生徒に渡されるのではなく、新学期になってから成績表をもらいます。小学6年の息子の成績表は、今週の日曜日に保護者会が開かれ、各教室で先生から直接親に手渡されました。

公立も私立も、だいたいこのようなスタイルです。

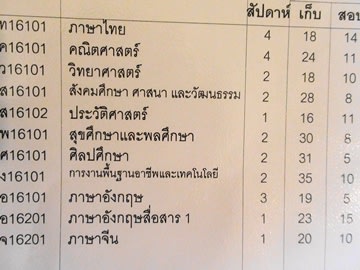

小6は11の科目があります。上から順番に、国語(タイ語)、算数、科学、社会・宗教・文化、歴史、体育、美術、職業技術、英語、英会話(?)、中国語です。成績は100点満点の点数と、0~4の間の9段階評価で示されます。

息子の成績全部をここで公表することはできませんが、一部をご覧ください。

たとえば、赤い下線を引いたのは「職業技術(この訳が適当かどうかわかりません)」という科目で、コンピューターも含まれます。

青い丸で囲った数字(90)が、その科目の息子の点数です。その右隣の数字は総合評価です。「4」は最高評価です。よく見ると、右側の赤い丸(90)が最高点ですが、この科目では息子が一番の成績だったことが分かります。さすがコンピューター少年です。ちなみに一番右の数字はクラスの平均点です。

良くない科目の例として、点数が63で評価が2となっている英語です。それでも平均点の62.95をわずかに上回っています。一方、上から2番目の科目は美術ですが、平均点の78.11より下の76点にもかかわらず、評価は3.5と上位の評価になっています。相対評価ではなく絶対評価になっているんですね。

成績表には全科目の9段階評価(0~4の0.5きざみ)の平均点が書いてあります。最高の生徒は4に近くなるはずで、逆に、できの悪い子は0に近くなります。もっとも、1点台の子もいないと思います。

わが息子の平均評価は3にわずかに届きませんでした。先生によると、クラスで真ん中くらいの成績だそうです。でもマイペンライです。学校の成績評価で一喜一憂してはいけません。

自分のことを言うのもなんですが、小学生のころは息子と同じで真ん中くらいの成績でした。中学生でもそうでした。でも中3の後半に受験勉強すると急に成績が上がりました。高校に入るとまた勉強しなかったので、今度は真ん中より下の成績でした。でも、やっと本気で勉強を始めた高校3年の2学期くらいからは・・・。勉強なんて、肝心なときにやればよいので、普段は遊んでいても構わないというのが私の体験に基づく教育方針です。

遊びたい人間は普段勉強なんかしません。でも、いざという時に勉強する息子かどうか・・・??それが問題です。本を読んだり、何かを探求したり、学校の勉強はできなくても、何か好きなことに熱中できる子どもであってほしいです。それがコンピューター? う~ん・・・・・当たり前すぎるかな。

日曜日の保護者会に妻と一緒に出席して、一番面白かったのは、親同士が成績表を見せ合うことです。子どもの成績がいいから他人に見せるのではなく、悪くても見せちゃうんですね。そういうのって、私は好きです。

ブログランキングに参加しています。大変お手数ですが、

クリックよろしくお願いします。ブログ更新の励みになります。