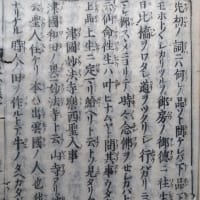

正治二年後鳥羽院御初度百首歌 80首

1200年23名に百首歌を命じた。

第一 春歌上

3 春 式子内親王

山ふかみ春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水

17 春 藤原家隆朝臣

谷河のうち出づる波も聲たてつうぐひすさそへ春の山かぜ

31 春 惟明親王

鶯のなみだのつららうちとけてふる巣ながらや春を知るらむ

44 春 藤原定家朝臣

梅の花にほひをうつす袖のうへに軒漏る月のかげぞあらそふ

45 春 藤原家隆朝臣

梅が香にむかしをとへば春の月こたへぬかげぞ袖にうつれる

52 春 式子内親王

ながめつる今日は昔になりぬとも軒端の梅はわれを忘るな

62 春 攝政太政大臣

歸る雁いまはのこころありあけに月と花との名こそ惜しけれ

66 春 攝政太政大臣

ときはなる山の岩根にむす苔の染めぬみどりに春雨ぞ降る

83 春 式子内親王

いま桜咲きぬと見えてうすぐもり春に霞める世のけしきかな

91 春 藤原定家朝臣

白雲の春はかさねてたつた山をぐらのみねに花にほふらし

第二 春歌下

130 春 二條院讃岐

山たかみ峯の嵐に散る花の月にあまぎるあけがたのそら

149 春 式子内親王

花は散りその色となくながむればむなしき空にはるさめぞ降る

157 春 攝政太政大臣

初瀬山うつろう花に春暮れてまがひし雲ぞ峯にのこれる

158 春 藤原家隆朝臣

吉野川岸のやまぶき咲きにけり嶺のさくらは散りはてぬらむ

174 春 攝政太政大臣

明日よりは志賀の花園まれにだに誰かは訪はむ春のふるさと

第三 夏歌

207 夏 民部卿範光

郭公なほひとこゑはおもひ出でよ老曾の森の夜半のむかしを

215 夏 式子内親王

聲はして雲路にむせぶほととぎす涙やそそぐ宵のむらさめ

240 夏 式子内親王

かへり來ぬむかしを今とおもひ寝の夢の枕に匂ふたちばな

241 夏 前大納言忠良

たちばなの花散る軒のしのぶ草むかしをかけて露ぞこぼるる

255 夏 攝政太政大臣

いさり火の昔の光ほの見えてあしやの里に飛ぶほたるかな

270 夏 攝政太政大臣

秋近きけしきの森に鳴く蝉のなみだの露や下葉染むらむ

271 夏 二條院讃岐

鳴く蝉のこゑも涼しきゆふぐれに秋をかけたる森のした露

第四 秋歌上

291 秋 皇太后宮大夫俊成

伏見山松のかげよりみわたせばあくるたのもに秋風ぞ吹く

308 秋 式子内親王

うたたねの朝けの袖にかはるなりならすあふぎの秋の初風

349 秋 式子内親王

花薄まだ露ふかし穂に出でばながめじとおもふ秋のさかりを

356 秋 攝政太政大臣

荻の葉に吹けば嵐の秋なるを待ちける夜半のさをしかの聲

357 秋 攝政太政大臣

おしなべて思ひしことのかずかずになほ色まさる秋の夕暮

380 秋 式子内親王

ながめわびぬ秋より外の宿もがな野にも山にも月やすむらむ

432 秋 式子内親王

秋の色はまがきにうとくなりゆけど手枕馴るるねやの月かげ

第五 秋歌下

438 秋 入道左大臣

山おろしに鹿の音高く聞ゆなり尾上の月にさ夜や更けぬる

439 秋 寂蓮法師

野分せし小野の草ぶし荒れはててみ山に深きさをしかの聲

442 秋 惟明親王

み山べの松のこずゑをわたるなり嵐にやどすさをしかの聲

469 秋 寂蓮法師

物思ふそでより露やならひけむ秋風吹けば堪へぬものとは

474 秋 式子内親王

跡もなき庭の淺茅にむすぼほれ露のそこなる松蟲のこゑ

485 秋 式子内親王

ふけにけり山の端ちかく月さえてとをちの里に衣うつこゑ

512 秋 前大僧正慈圓

秋を經てあはれも露もふかくさの里とふものは鶉なりけり

518 秋 攝政太政大臣

きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかも寝む

534 秋 式子内親王

桐の葉もふみ分けがたくなりにけり必ず人を待つとならねど

540 秋 二條院讃岐

散りかかる紅葉の色は深けれど渡ればにごるやまがはの水

第六 冬歌

584 冬 二條院讃岐

折こそあれながめにかかる浮雲の袖も一つにうちしぐれつつ

589 冬 入道左大臣

まきの屋に時雨の音のかはるかな紅葉や深く散り積るらむ

593 冬 宜秋門院丹後

吹きはらふ嵐の後の高峰より木の葉くもらで月や出づらむ

615 冬 攝政太政大臣

笹の葉はみ山もさやにうちそよぎ氷れる霜を吹くあらしかな

629 冬 守覺法親王

むかし思ふさ夜の寝覺の床さえて涙もこほるそでのうへかな

630 冬 守覺法親王

立ちぬるる山のしづくも音絶えてまきの下葉に垂氷しにけり

635 冬 攝政太政大臣

かたしきの袖の氷もむすぼほれとけて寝ぬ夜の夢ぞみじかき

638 冬 式子内親王

見るままに冬は來にけり鴨のゐる入江のみぎは薄氷りつつ

662 冬 式子内親王

さむしろの夜半のころも手さえさえて初雪しろし岡のべの松

671 冬 藤原定家朝臣

駒とめて袖うち拂ふかげもなし佐野のわたりの雪のゆふぐれ

690 冬 式子内親王

日數ふる雪げにまさる炭竈のけぶりもさびしおほはらの里

701 冬 入道左大臣

いそがれぬ年の暮こそあはれなれ昔はよそに聞きし春かは

第七 賀歌

734 祝 式子内親王

天の下めぐむ草木のめもはるにかぎりも知らぬ御世の末々

736 祝 攝政太政大臣

敷島ややまとしまねも神代より君がためとやかため置きけむ

第十 羇旅歌

944 旅 宜秋門院丹後

知らざりし八十瀬の波を分け過ぎてかたしくものは伊勢の濱荻

947 旅 式子内親王

行末は今いく夜とかいはしろの岡のかや根にまくら結ばむ

948 旅 式子内親王

松が根のをじまが磯のさ夜枕いたくな濡れそあまの袖かは

969 旅 藤原家隆朝臣

契らねど一夜は過ぎぬ清見がた波にわかるるあかつきの空

977 鳥 宜秋門院丹後

おぼつかな都にすまぬ都鳥こととふ人にいかがこたへし

985 旅 前大僧正慈圓

さとりゆくまことの道に入りぬれば戀しかるべき故郷もなし

第十一 戀歌一

1030 恋 前大僧正慈圓

わが戀は松を時雨の染めかねて眞葛が原に風さわぐなり

1036 忍戀 式子内親王

わが戀は知る人もなしせく床のなみだもらすな黄楊の小まくら

1073 恋 攝政太政大臣

かぢをたえ由良の湊による舟のたよりも知らぬ沖つしほ風

1074 恋 式子内親王

しるべせよ跡なきなみに漕ぐ舟の行方も知らぬ八重のしほ風

第十二 戀歌二

1083 恋 攝政太政大臣

戀をのみすまの浦人藻鹽垂れほしあへぬ袖のはてを知らばや

1120 恋 二條院讃岐

なみだ川たぎつ心のはやき瀬をしがらみかけてせく袖ぞなき

1124 恋 式子内親王

夢にても見ゆらむものを歎きつつうちぬる宵の袖のけしきは

1134 恋 惟明親王

逢ふことのむなしき空の浮雲は身を知る雨のたよりなりけり

第十三 戀歌三

1153 恋 式子内親王

逢ふことを今日まつが枝の手向草いく世しをるる袖とかは知る

第十四 戀歌四

1293 恋 攝政太政大臣

いはざりき今來むまでの空の雲月日へだててもの思へとは

第十五 戀歌五

1386 恋 藤原家隆朝臣

逢ふと見てことぞともなく明けぬなりはかなの夢の忘れ形見や

第十六 雜歌上

1510 秋 二條院讃岐

むかし見し雲居をめぐる秋の月いまいくとせかそでにやどさむ

1517 秋 攝政太政大臣

月見ばといひしばかりの人は來でまきの戸たたく庭のまつ風

1538 秋 藤原隆信朝臣

ながめても六十ぢの秋は過ぎにけりおもへばかなし山の端の月

1576 土御門内大臣

朝ごとにみぎはの氷ふみわけて君につかふる道ぞかしこき

第十七 雜歌中

1622 山家 藤原家隆朝臣

瀧の音松のひびきも馴れぬればうちぬるほどの夢は見せけり

1663 山家 式子内親王

今はわれ松のはしらの杉の庵に閉づべきものを苔ふかき袖

1664 山家 小侍從

しきみ摘む山路の露にぬれにけりあかつきおきの墨染の袖

1665 山家 攝政太政大臣

忘れじの人だに訪はぬ山路かな櫻は雪に降りかはれども

第十八 雜歌下

1810 鳥 式子内親王

曉のゆふつけ鳥ぞあはれなる長きねぶりを思ふまくらに

1835 山家 前大僧正慈圓

いつかわれみ山の里の寂しきにあるじとなりて人に問はれむ