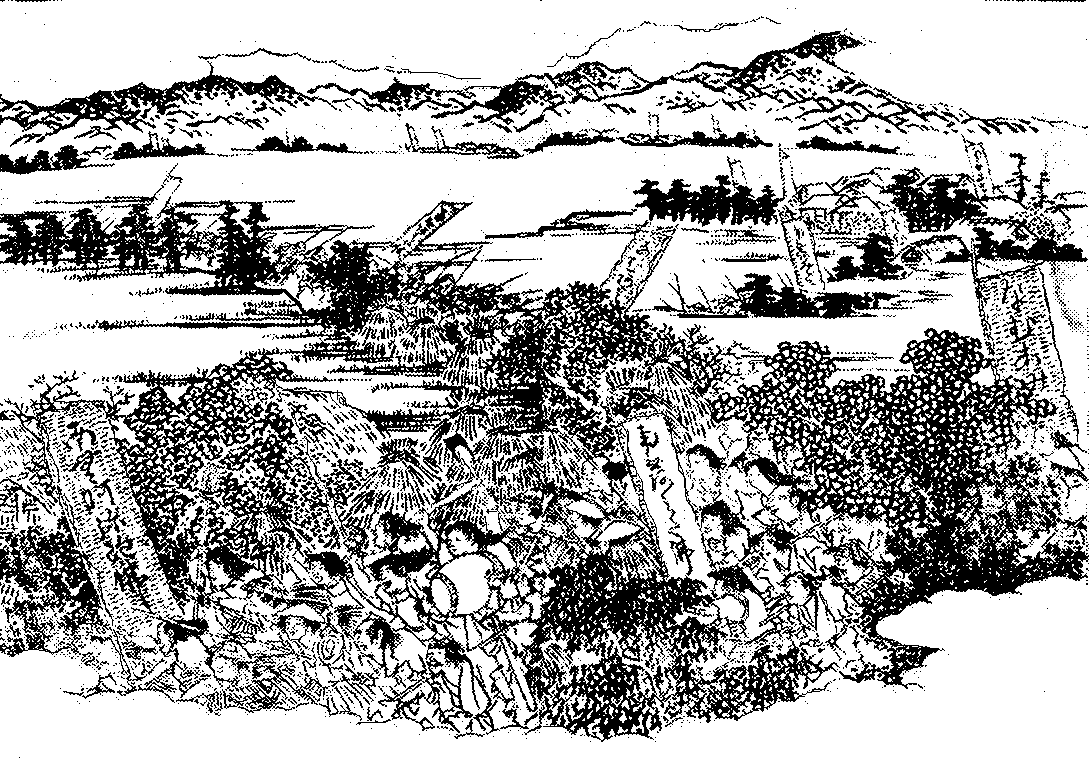

一揆の様子

平凡社「世界大百科事典 2」初版 108頁

抑(そもそも)此事の起るを考ふるに、

いづれも下の非はなくして、皆上の非なるより起れり。

「胡麻の油と百姓は、絞れば絞る程出る物也」

18世紀以降、農村の荒廃が進み、大名側は財政窮乏のあまり、

年貢を徴収するためには「農民を責め虐げるより外」に方法がなくなった。

「胡麻の油と百姓は絞れば絞る程出る」扱いをされるようになった。

1737(元文2)年~1753(宝暦3)年まで勘定奉行であった神尾若狭守春央は農村の様子を「西域物語」で、

下記のように書いている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

田畑に際限あり。

出産の米穀に又際限あり。

年貢・租税に又際限あり。

其残が米穀も又際限あり。

其際限ある米穀を以て下万民の食用を達するに、

士、工、商、僧、遊民、日を逐い月を追いて、

増殖する故国用(国家の食用)不足となる。

是に於て是非無くも猾吏を選挙して農民を責め虐ぐるより外の所業なし

(悪賢い役人を選んで、農民から無理やり年貢を取り立てる以外に方法はなくなってしまう)。

終に過租税(重税)をとり、課役を懸るに至る也。

是に於て農民堪え兼、手余地(たまりち、人口の減少などで手に余って耕作するものがない田畑)と号け(なづけ)、

良田畑と知れど亡所となして、租税の減納を謀る也。

・・・・・・・・・・・・・・斯成り行く勢ひ故に、

出生の子を間引く(生まれた子供をすぐ殺す)事は扱置き(さておき)、

餓死人も出来(しゅったい)する筈也。

此の如く道理明白成物(なるもの)を、神尾氏が日く、

胡麻の油と百姓は、絞れば絞る程出る物也と云り。不忠、不貞云べきなし。(西域物語)」

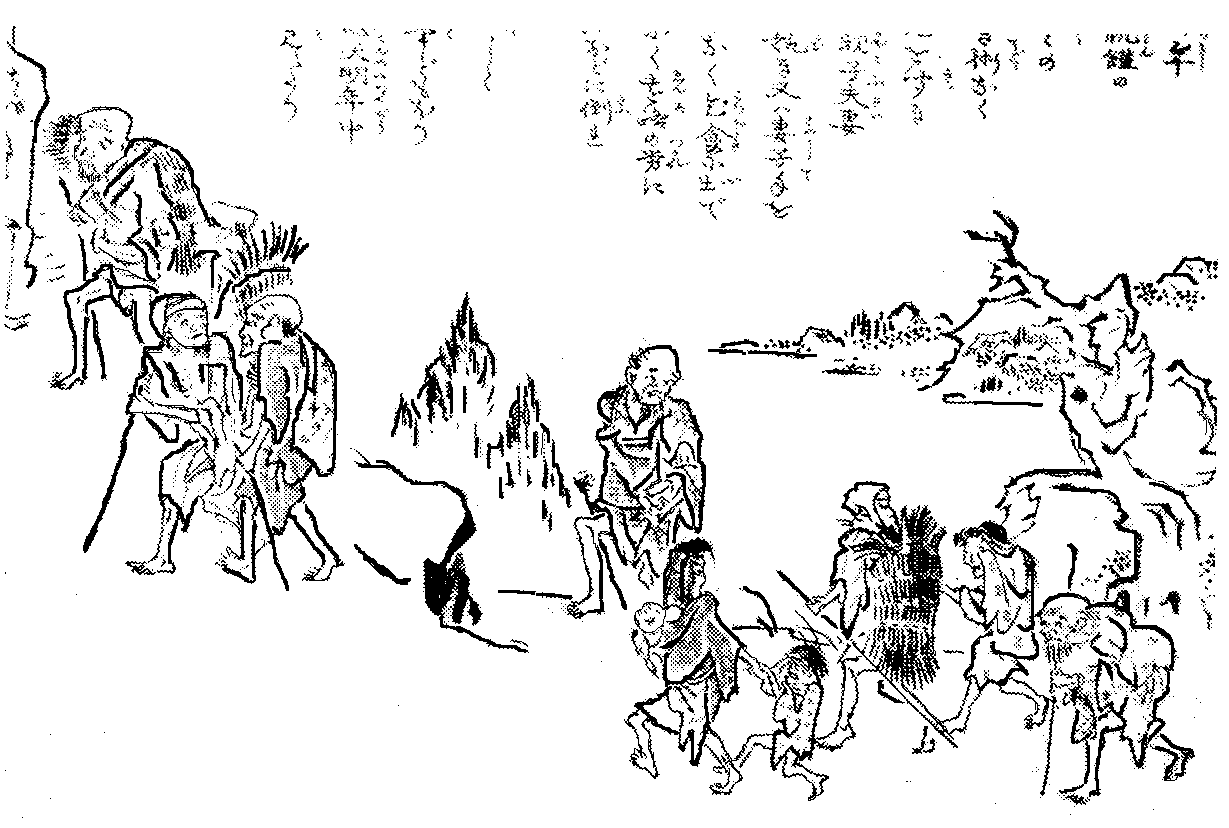

飢饉で放浪する流民 (天保飢饉救ジュヅより)

北島正元『日本の歴史18 幕藩制の苦悩』中公文庫

領主・地頭だけでなく富裕の者も小百姓から絞り取った

農村の荒廃が進み年貢の負担に耐えられない農民は、土地を借金の形に手放して小作人に転落していった。

富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなり、農民間に貧富の差が拡大した。

百姓が騒動を起こしたのは、領主・地頭が責めしいたげるばかりが原因ではなく、

その土地に富裕の者がいて、彼らも多くの小百姓たちから絞り取っていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

すべて村内にても、

上田といへるよき地所は、

みな福有等が所持となり、

下田にして実入り悪き地所のみ所持いたし、

・・・・・・・・・・・・・・ 福有なるものは、

ひたものよき地所を高少なくして買い取り、

困窮人は悪田に多分の高を負ひて、

年貢も格外に出だし、

諸役も余分に勤むる故、

損に損を重ぬるなり。

またその悪田をも取り失ひし族は、

小作のみを致し、

高持百姓の下に付きて稼ぎ尽し、

作りたる米はみな地主へ納むれば、

その身はしいな籾(実が入っていないもみ)、

糟糠(こぬか)、

藁のみ得て、

年中頭のあがる瀬なく、

息を継ぐ間さへ得ざるなり。

依って盛んなるものは次第に栄えて、

追々田地を取り込み、

次男三男をも分家いたし、

いづれも大造に構へ、

また衰へたるは次第に衰へて、

田地に離れ、

居屋敷を売り、

或は老若男女散りじりになりて、

困窮に沈み果つるなり。

・・・・・・・・・・・・・・百姓の一揆徒党など発(おこ)る場所は、

極めて右体(みぎて)の福有人と困窮人と偏りたるたり。

百姓の騒動するは、

領主・地頭の責め誣ぐる事のみにはあるべからず。

必ずその土地に有余のものあつて、

大勢の小前(一般の百姓)を貧るゆゑ、

苦痛に迫りて一揆など企つるなり。

「世事見聞録」

【口語訳】

全体として村内でも、

上田といわれる良い土地は皆富農が所持するようになり、

一般農民は下田といわれる収穫の悪い土地ばかりを所持しており、

富農は、ひたすら良い田地を(生産力とは不相応に)低い石高にして買い取り、

困窮している者ははやせた悪田にもかかわらず高い石高を負担し,

年貢も格別に多く出し、

他の負担も余分に勤めるため、

損に損を重ねることになる。

また、その悪田すら失った者は、

小作だけを行い、

土地を持っている農民の下で働き、

つくった米はみな地主へ納めるので、

自分はしい籾(実のはいっていないもみ)・糟糠・藁ばかりで、

地主に年中頭があがらず、息をつくひまもない。

したがって盛んな者はますます栄え、

だんだん田地を増やし、(跡取りの長男はもちろん)次男や三男までも分家させ、

どれもこれも大きた家を構え、

また衰える者はますます衰えて、

田地を失い、

住んでいる屋敷を売り、

あるいは老若男女一家離散して、

困窮をきわめている。

・・・・・・・・・・・・・・百姓達の一揆・徒党などが起きる所は、

きわめて右のような富農者と困窮農民とが非常に片よっているものである。

百姓が騒動をおこすのは、

領主・地頭が責めしいたげるばかりが原因ではない。

必ずその土地に富裕の者がいて、

多くの小百姓たちから絞り取っているから、

(百姓達は)苦しさのあまり一撲などを起こそうとするのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

山川出版社 「詳説 日本史資料集」

天明の大飢饉 (凶荒図録)

1783(天明3)年の大飢饉における東北地方の惨状は言語に絶するものがあった。

これは多くの人が乞食に出た様子を描いたもの。

山川出版社『詳説 日本史(再訂版)』

百姓一挨

「下の非はなくして、皆上の非なるより起れり」

年貢の取立てが激しくなると農村の荒廃が進む中で、農民は惣百姓いっきという過激な闘争を起こすようになった。

一揆が起るのは「畢竟(ひっきょう)これ人為にはあらず。上たる人深く遠慮をめぐらさるべきこと也。」と幕府・領主側の責任を指摘している。

しかしながら幕府・領主側は、悠長に構える余裕はなく一揆をなりふりかまわず鎮圧するようになった。

このような農村の状況を1787(天明7)年12月、本居宣長が紀州藩主徳川治貞に政治・経済の意見をまとめて提出した。

この本巻が「秘本玉くしげ」である。

一揆が発生する背景について下記のように書かれている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

百姓町人大勢徒党して、強訴濫放することは、

昔は治平の世には、をさをさうけ給はり及ばぬこと也。

近世になりても、先年はいと稀なる事なりしに、

近年は年々所々にこれ有て、めづらしからぬ事になれり。

・・・・・・・・・・・・・・いづれも困窮にせまりて、

せん方なきよりおこるとはいへども、詮ずる所上を恐れざるより起れり、

・・・・・・・・・・・・・・抑(そもそも)此事の起るを考ふるに、

いづれも下の非はなくして、皆上の非なるより起れり。

今の世百姓町人の心も、あしくなりたりとはいへ共、

よくよく堪がたきに至らざれば、此事はおこる物にあらず。

・・・・・・・・・・・・・・然るに近年此事の所々に多きは、

他国の例を聞て、いよく百姓の心も動き、

又役人の取はからひもいよいよ非なること多く、

困窮も甚しきが故に、一致しやすきなるべし。

・・・・・・・・・・・・・・近年たやすく一致し固まりて、

此事の起りやすきは、畢竟(ひっきょう)これ人為にはあらず。

上たる人深く遠慮をめぐらさるべきこと也。

然りとていかほど起らぬやうのかねての防ぎ工夫をなす共、

末を防ぐばかりにては、止(やみ)がたかるべし。

とかくその因て起る本を直さずばあるべからず。

その本を直すといふは、非理のはからひをやめて、民をいたはる是なり。

たとひいかほど困窮はしても、

上のはからひだによろしければ、此事は起る物にあらず。

・・・・・・・・・・・・・・さて又近来此騒動多きにつきて、

其時の上よりのあしらひも、ややきびしく成て、

もし手ごはければ、飛道具(弓や鉄砲)などをも用ふる事になれり。

これによりて下よりのかまへも、又先年とは事長じて(激しくなって)、

或いは竹槍などをもち、飛道具などをも持出て、

惣体(そうたい)のふるまひ次第に増長する様子也。

「秘本玉くしげ」

【口語訳】

百姓・町人が大勢で徒党をして、強訴乱暴するのは、

昔の泰平な世にはほとんど聞いたことのなかったことである。

徳川の世になっても、先年は大変まれなことであったが、

この頃(天明頃)になると毎年あちらこちらに起こり、

めずらしくもないことになった。

・・・・・・・・・・・・・・(百姓一撰は)どれも困窮に迫られて仕方がない事情から起こることだけれども、

結局、上に立つ者を畏怖しなくたったために起こるのである。

・・・・・・・・・・・・・・そもそも、一揆が起こる原因は、

いずれも下の者の落ち度はなく、皆上に立つ老の落度から起こるのでおる。

今の世、百姓や町人の心も悪くなったとはいうものの、

よほど我慢できなくならなければ、このようなことは起こるものではない。

・・・・・・・・・・・・・・ところが、最近一揆があちらこちらで多いのは、

他国の様子を聞いて、ますます百姓の心も動揺し、

また、役人の対処も適切でないものが多く、

困窮の程度もひどいので、農民が団結しやすいのであろう。

・・・・・・・・・・・・・・近頃では容易に団結して、一揆が起きやすいのは、

結局、人の意志だけで起きるのではない。

上に立つ者は、一揆が起こることのないよう先を見通した配慮をすべきである。

だからといって、どのような事前の防止策の工夫をしようとも、

表面的な鎮圧策ばかりでは一揆はなくならないであろう。

その原因の根本を直さねばだめである。

その根本を直すというのは、非道な取扱いをやめて、民を大切にすることである。

たとえ、どれ程困窮しても、上に立つ者の処置が良ければ、この事は起きるものではない。

・・・・・・・・・・・・・・さて、また近頃この騒動が多いので、

上の者の対処の仕方も、やや厳しくなって、

もし一揆が手強ければ、飛道具などを使用することになった。

これによって、下の者たちの一揆の装備も、

前に比べてはげしくなり、ある者は竹槍を持ち、

飛道具なども持ち出して、

全体の行動がますますつけあがっている様子である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

山川出版社 『詳説 日本史 資料集』

【関連記事】

●水戸黄門は“名君”だったが、実在した徳川光圀の水戸藩の百姓は貧窮に喘いでいた

●江戸時代 水戸藩は百姓一揆に強硬な姿勢で臨み刑は過酷であった

●旧「筑波郡」で発生した百姓一揆、神様仏様もあの世に行かないと救ってくれない