百姓一揆 (平凡社『世界大百科事典 18』(初版)

“水戸黄門”さんの水戸藩は農民に厳しかった

〔久慈郡生瀬村と多賀郡金沢村の一揆〕

ふだんは何事もごもっともと聞いている一見卑屈なような農民が、

自分たちの生活を守るため、支配者に抗して立ち上がるのが、一揆である。

最も古いものは,慶長14(1609)年の久慈郡 生瀬村の一揆である。

この一揆は水戸藩の成立直前に起こったもので、

農民たちが貢租の二重取りに反抗した結果、役人から一村皆殺しにされたという過酷な弾圧が行われた。

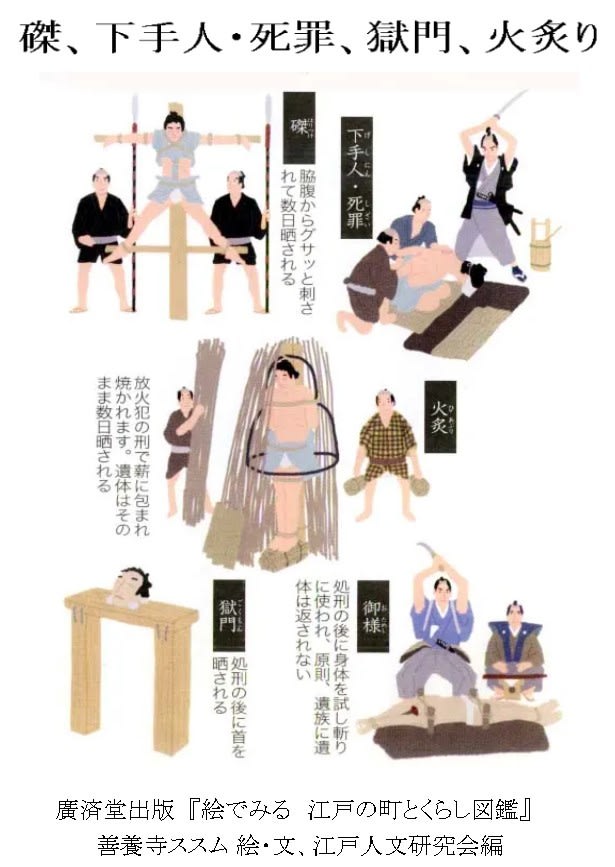

この生瀬の一揆から32年目の寛永18(1641)年、過酷な検地に反抗した水戸領内多賀郡金沢村(日立市金沢町)の一揆に対する水戸藩の態度は強硬なもので、その首領であった庄屋の照山修理一族3人が磔の刑に処せられた。

〔宝永6年の一揆〕

宝永6(1709)年の一揆は、これ以前の一揆が一村内にとどまっていたのに対して、

ほとんど水戸領全域にわたる農民が参加しているところが注目される。

この一揆は水戸藩のおこなった宝永改革に対する、農民の反抗として理解されるものである。

この改革は、藩の財政建直し、各種事業の益金による武士の生活補助などを目標としていた。

特に城之内村(東茨城郡茨城町)から紅葉村(鹿島島郡鉾田町)に至る運河の計画には、

当局者は相当の力を傾注したが、それに要する農民の夫役の強化、主穀の増収をねらった

むやみやたらな開発による農民生活の無視、年貢の増徴など、

農民の犠牲において新政を完遂しようとする面が多かった。

のちに学者の藤田幽谷も「勧農或問」で、『宝永の改革暴賦重斂大に斯民に禍し』 たと評しているが、

領内の農民たちがこの時ほど団結して、農民の立場を守ろうとしたことは、

水戸藩では前後にその例を見ない。

新政がはじまると、水戸藩に招かれた新政担当の松波(並)勘十郎ら浪人事業家は、

部下を他国武士の風体をさせて領内を巡視させるなどして、新政を非難するものを逮捕した。

田彦村(勝田市)の百姓又六は、

密偵の武士が 『御国に勘略役として松並勘十と云う人相渡、

御国も富貴に成り御上之御益下之喜びさぞ其方共も満足ならん』 と話しかけたのに答えて、

『其儀は表裏の噂に御座候、今後御改革始り御上之御不益、下之難儀と罷成(まかりなり)、

御国中困窮仕候て追て飢に及び、御上にても御台所指詰り、誠に蝉のむけがらのやうに罷成侯』 といい、

さらに 『勘十殿此辺を御通りあらば、譬(たとえ)私役に当不申候共罷出、

途中にて松並殿を刺殺、拙者も自滅仕覚悟にて、懐剣を心掛候て覚悟相極』 めたと、

はばかるところなく語ったところ、早速又六はその村の庄屋、組頭付添えの下に水戸の役所に出頭を命ぜられ、

ただちに入獄させられるという始末であった(「宝永水府太平記」)。

しかし農民たちはこうした藩の態度に屈することなく、新政反対の運動を計画し、

農民の代表をもって水戸役所へ愁訴におよんだが取り上げられなかったので、

各村に袋廻文を回し、南領・北領30余村の農民たちの申合せによって、

宝永6(1709)年正月12日までに、水戸領各村高100石について一人ずつ代表を江戸に登らせることを決めた。

これによって正月はじめより、16日までに、

水戸から遠い松岡領・武茂領の農民たち300人余りが江戸に集合、

水戸の支藩である守山藩の松平大学頭(藩祖頼元は光圀の弟)を通じて、藩主に訴えようとしたが、

この時は取り合われず、むなしく引き揚げ、

同18日を期して駒込の水戸屋敷へ罷り出る策を立てた。

いっぽう役人の宿所に対する詮議は厳しく、計画も挫折の体であったが、

19日上吉影村(東茨城郡小川町)の藤衛門ら五カ村の代表5人がやって来るにおよんで、

後勢を待って事を決行することとなった。

かくて22日まで待って後勢を加えた六百数十名の農民たちは、

23日水道橋辺にて藩主と世子の登城を待ち受けて直訴せんとしたが、

登城の道筋の変更によってこのたびも望みを果たしえず、むなしく宿所に引き揚げた。

彼らは、翌24日藤衛門の発議で、藤衛門ら3名の代表を選び、

訴状を持って再び松平大学頭の屋敷に至ったところ、ようやく訴状の意も通じて、

藤衛門は水戸屋敷において役人に訴えうる機会を与えられた。

こうして農民たちの新政中止の悲願は達せられ、松波らの追放が発表され、

農民の勝利となったことは、越訴の形態をとったものとしては珍しい例に属する。

このように農民を勝利に導いた理由には、

藩内部に新政反対のものも多くあって、支配者側に分裂が起こったことや、

松波らの事業が予想通り進行しなかったというような事情もあろうが、

なによりも農民の団結と組織的行動がよくいったことにある。

〔天明元年、太田の一揆〕

天明元(1781)年、久慈郡の水戸領太田地区の百姓が、検地に反対して強訴を起こした。

藩は「田畑改め」を行い、新田で下免の土地を検地し、高免にして貢租の増収を企てた。

太田郡から検地を始めたところが、農民が反対して強訴を起こさんとする状況であった。

このため10カ村ほど検地をして中止した。

役人の年貢査定の不公平、苛酷さに対して、村民が大勢で稲束などをかついで役所に訴え出ることが流行った。

農民は「稲かつぎ」と言って強訴を起こしたが城下に行く前に庄屋などに止められることが多かった。

〔贋物貨幣の流通〕

水戸藩の幣制の乱れは鋳銭一揆を誘発することになった。

即ち、明和8(1771)年、久慈郡太田の古徳村(旧中郡瓜連町)等で、

幣制紊乱に伴い静神社の磯出の祭礼の日、

鋳銭事業に反対する近郷の農民数千人が神輿を担ぎ太田鋳銭座に押しかけ藩の開所に放火、

折からの風に煽られ付近の商家等も延焼し約200名が焼死した。

その後も安永元(1772)年、鋳銭座一揆再発、安永3(1774)年、

久慈郡保内郷(旧大子町)の鋳銭座一揆が起こっている。

水戸藩の幣制紊乱は太田鋳銭の贋物を流通させることになり銭相場の混乱をもたらした。

鋳銭座一揆以降、農民の一揆が頻発している。

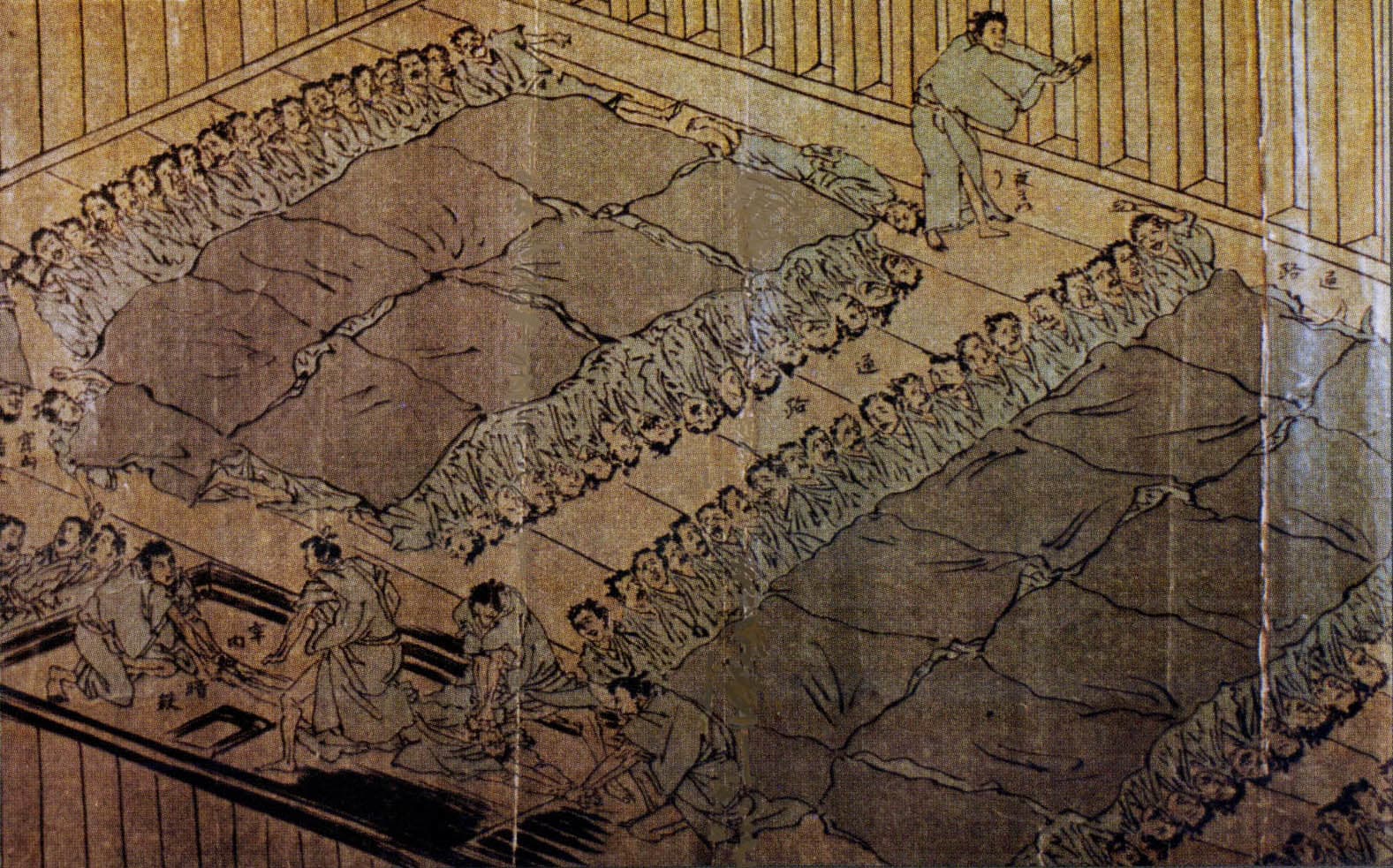

江戸伝馬町牢獄内昼の図

同上 夜の図  編集 佐藤香澄 『決定版 図説 大江戸犯科帳』 (学研パブリッシング)

編集 佐藤香澄 『決定版 図説 大江戸犯科帳』 (学研パブリッシング)

”水戸黄門” と繋がりのつよい地区の一揆

名君黄門様も農民には厳しかったのだろう農民一揆が起こっている。

久慈郡 18件

●慶長14(1609)年10月 久慈郡 生瀬村 (久慈郡大子町)

重課反対、代官手代を殺す (蜂起)

●寛永1年(1624)11月 久慈郡 松平村 (久慈郡水府村松平)

干害、知行地に年貢減免の均等割りを要求 (愁訴)

●寛永11(1634)年12月 久慈郡 大里村 (久慈郡金砂郷村大里)

給人支配に反対して検見引を願い出る (愁訴)

●寛永18(1641)年7月 久慈郡 金沢村 (日立市金沢町)

新検地による増加反対、この日に死罪 (強訴)

●享保6(1721)年10月 久慈郡 小嶋・磯原村ほか

(日立市留町・北茨城市)

水害、不作、困窮におよる減免要求 (強訴)

●明和6(1769)年 久慈郡 保内郷高柴延方村

(久慈郡里美村小中・小妻)

入穀疑心から小妻・小中へ押しかけ

●明和8(1771)年4月 久慈郡 太田付近・静・古徳村ほか

(那珂郡瓜連町)

弊制びん乱につき静みこしを振り立て大田の鋳銭座を焼き払う

(打ち毀し)

●安永1(1772)年3月 久慈郡 太田付近 (常陸太田市)

再発、鋳銭座に反対神輿の出社要求

●安永3(1774)年3月 久慈郡 保内郷 (久慈郡大子町)

弊制びん乱につき再び鋳銭座に反対 (強訴)

●寛永18(1641)年 茨城郡 大足、杉崎、飯島村

(東茨城郡内原町大足など)

名主2人死罪 (強訴)

●宝永6(1709)年1月 茨城・久慈・多賀郡など20余か村

(東茨城郡茨城町奥野谷など)

紙幣濫発、年貢増徴など (強訴)

●天明1(1781)年9月 久慈郡 太田付近 (常陸太田市)

検地反対、強訴の形勢 (強訴未遂)

●天明2(1782)年11月 久慈郡 生瀬村など4か村

(久慈郡大子町・生瀬・下野呂・里美村小中・小妻)

米の買入れ拒否から小中、小妻村の穀屋討潰

(打ち毀し)

●文政3(1820)年10月 久慈郡 上郷村 (久慈郡大子町上郷)

割賦に反対して強訴 (強訴)

●元治1(1864)年7月 久慈郡 太田村 (常陸太田市)

店貸値上反対、蔵、店打ち毀し (打ち毀し)

●元治1(1864)年8月 久慈郡 太田地方 (常陸太田市)

問屋など10戸打潰し、1000人 (打ち毀し)

●年不詳(寛政頃)(1789~) 久慈郡 太田地方

(常陸太田市)

凶作減免(稲かつぎ騒動) (強訴)

●年不詳(幕末頃)(1860?~) 久慈郡 入西間村

(日立市入四門町)

庄屋の不正、役所へ直訴 (越訴)

茨城郡 6件

●年不詳・元禄頃(1688~)茨城郡 重租、未進、農民群集

●安永6(1777)年3月 茨城郡 水戸町 (水戸市)

泉町の町民が組頭宅を襲う (打ち毀し)

●天明6(1786)年閏10月 茨城郡 矢田部村

(東茨城郡茨城町矢田部)

水戸城下へ群集して南部役所へ願書出す (愁訴)

●天明6(1789)年 茨城郡 那珂湊 (那珂湊市) 米騒動 (打ち毀し)

●元治1(1864)年8月 茨城郡 小鶴村ほか

(東茨城郡茨城町)

連合して激派通行を阻止、百姓数百人参集、世直し一揆

(打ち毀し)

●慶長16(1611)年8月 茨城郡 石塚・藤井村

(東茨城郡石塚、水戸市藤井町)

原野の境界争い、石塚村の百姓6人死す

那珂郡 5件

●天明3(1783)年 那珂郡 那珂湊 (那珂湊市)

飢饉、豪家の倉庫を襲う (打ち毀し)

●弘化2(1845)年8月 那珂郡 高部村 (那珂郡美和村高部)

庄屋の不正、野口村神森に屯集130人 (強訴)

●元治1(1864)年7月末 那珂郡 額田三郷

(那珂郡那珂町額田北郷など)

激派への不平、落合村庄屋宅を襲う

(打ち毀し)

●元治1(1864)年8月 那珂郡 大宮村ほか (那珂郡大宮町)

激派へ不平、鷹巣、東野などの床屋、神官宅破壊

(打ち毀し)

●慶応2(1866)年4月 那珂郡 静神社氏子38か村

(那珂郡瓜連町静など)

神使と称しみこしを奉じて那珂湊の米買占商家2戸打潰

(打ち毀し)

多賀郡 3件

●寛政4(1792)年8月 多賀郡 高萩村(高萩市) 庄屋不正 (越訴)

●天保3(1832)年 多賀郡 平潟村(北茨城市) 飢饉 (越訴)

●天保4(1833)年10月 多賀郡 大津村(北茨城市)

穀留に反対して押し出す (強訴)

行方郡 2件

●天保8年(1837)4月 行方郡 嶋崎村、赤須村 (行方郡牛堀町)

名主不正、小前38人公事通の農民を頼み訴える (愁訴)

●弘化1年10月(1844) 行方郡 ほか潮来・田谷・小場村など

(行方郡潮来、鹿島町田谷など)

藩主の蟄居宥免要求

新治郡 1件

●元治1(1864)年8月 新治郡 染谷村など53か村

年貢減免、激派に手向かう

(注)上記、茨城県内各郡の一揆の発生状況は、

木村由美子著『茨城の百姓一揆と義民伝承』(下)-史蹟と口碑訪ね歩記ー」(筑波書林)によった。

〔参考資料〕

木村由美子著『茨城の百姓一揆と議民伝承(上・下)』(筑波書林)

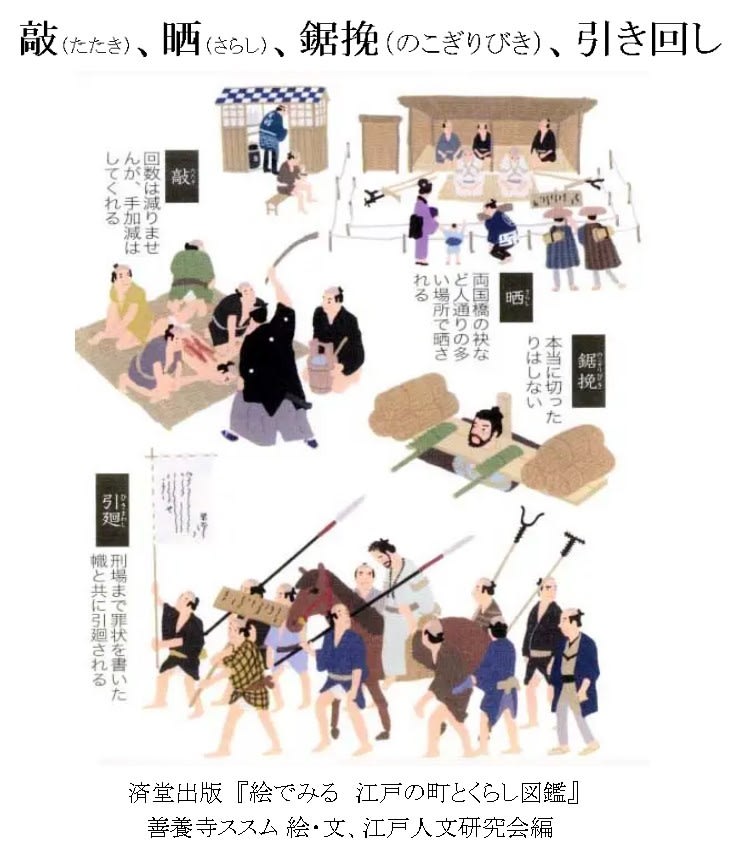

編集 佐藤香澄『決定版 図説 大江戸犯科帳』(学研パブリッシング)

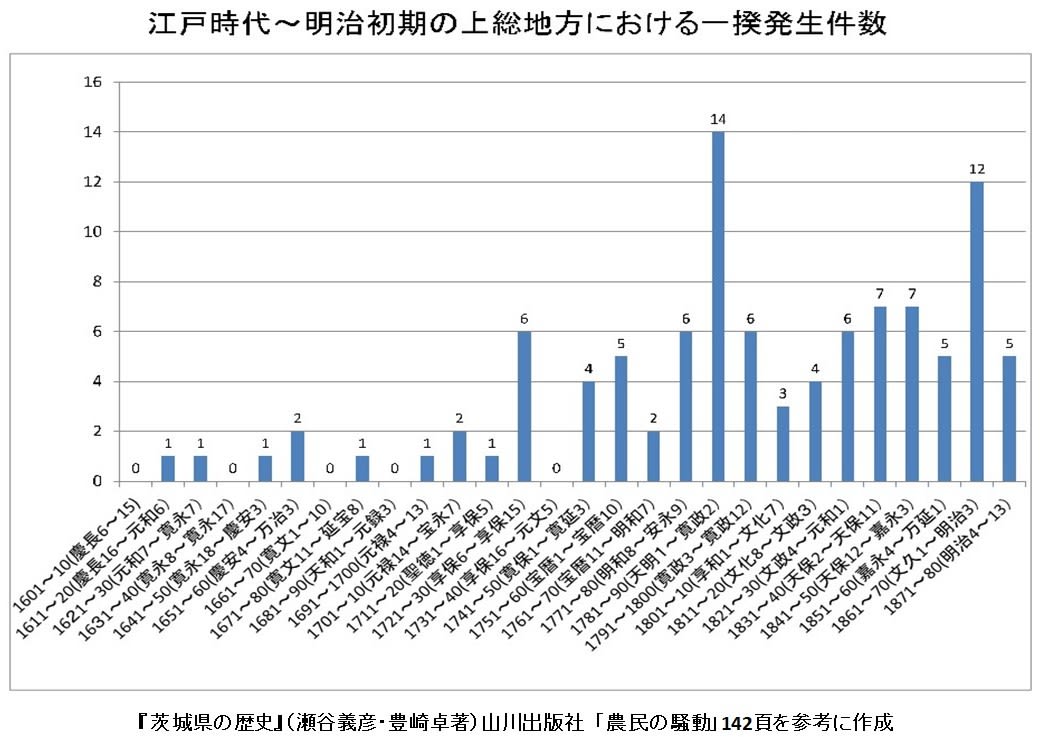

瀬谷義彦・豊崎卓著『茨城県の歴史』(山川出版社)

善養寺ススム 絵・文『絵でみる 江戸の町とくらし図鑑』(江戸人文研究会編済堂出版 )

平凡社『世界大百科事典(18)』初版

【関連記事】

●水戸黄門は“名君”だったが、実在した徳川光圀の水戸藩の百姓は貧窮に喘いでいた

●旧「筑波郡」で発生した百姓一揆、神様仏様もあの世に行かないと救ってくれない

●名君の誉れ高い水戸光圀、黄門様の仁政と限界