糸満ロータリーから国道331号線を南下、国道は南部病院の先でバイパスと旧道に分かれます。旧道に入り、坂道を登った左側の空き地にコンクリート製の貯水槽が放置してあります。

このコンクリート製の貯水槽の周囲に、銃弾や砲弾の跡が残されています。

大きいもので直径25cm位あります。艦砲による砲弾の跡と思われます。

こちらは機関銃の弾痕でしょうか。

内部から見ると貫通している穴も分かります。

この貯水槽、保存されているわけでなく、六十数年間空き地に放置されているようです。

糸満ロータリーから国道331号線を南下、国道は南部病院の先でバイパスと旧道に分かれます。旧道に入り、坂道を登った左側の空き地にコンクリート製の貯水槽が放置してあります。

このコンクリート製の貯水槽の周囲に、銃弾や砲弾の跡が残されています。

大きいもので直径25cm位あります。艦砲による砲弾の跡と思われます。

こちらは機関銃の弾痕でしょうか。

内部から見ると貫通している穴も分かります。

この貯水槽、保存されているわけでなく、六十数年間空き地に放置されているようです。

南風原町津嘉山から県道82号線を糸満方面に向かう途中、宜次の農産物直売場「アグリハウスこちんだ」のある交差点を右折した先に赤煉瓦で造られた煙突が見えてきます。

かつての製糖工場のもので、現在煙突だけが残っています。離れている県道82号から見ても、結構な存在感です。

近づくにつれ、形がはっきりと見えてきます。

遠目にも銃撃を受けた無数の弾痕が分かります。先端は砲撃によって崩れています。こうした高い建造物は、艦砲射撃の着弾の目標にされたためです。

根本の部分です。まさにハチの巣です。

見上げると貫通している跡もあります。

地面から1.5mほどの高さに直径30cmほどの貫通跡があります。四方八方から銃弾が飛んできたことがよくわかります。経年劣化で倒壊しないか心配です。きちんと保存されるといいのですが。

糸満市大里に、南山城跡と豊富な水量が湧き出る嘉手志川という湧水があります。北山、中山と並び三山時代に栄華した南山を支えたのが嘉手志川という豊富な水量の湧き水でした。

県道7号線を南下していくと、糸満市大里に入ります。南山城跡は県道の右側の小高い丘の上にあります。

ほとんど崩落しているのですが、一部に城の石垣が残ります。

大正十一年建立の文字がある南山城跡の石碑。大きくえぐれているのは砲弾の跡です。激しい戦闘が行われた南部では、こうした石碑や煙突などに弾痕が残ります。着弾の標的にされたのでしょう。

さて、県道7号線を挟み、反対側の大里集落に嘉手志川という泉があります。この水が南山繁栄の源となりました。

現在でも水が湧き出しており、農地の灌漑用水として使われています。

この嘉手志川は昭和6年に整備され、現在の形となっています。その竣工記念碑にも砲弾の跡が残ります。

さて、南山の滅亡と嘉手志川にまつわるこんな史実があります。

琉球正史「球陽」によると、中山を滅ぼして王となった尚巴志(しょうはし)は、南山王・他魯毎(たるみ)に、金の屏風とこの泉との交換を申し入れました。物欲の強い他魯毎は喜んでその話にのって、嘉手志川は中山のものとなりました。尚巴志は自らに従う者だけに水の使用を許したので、人心は他魯毎から離れ、尚巴志に滅ぼされたというのです。

南山王・他魯毎はそんなに大馬鹿者だったのだろうか?この話を疑問に思った郷土の歴史家の研究を新聞で読みました。

水利権を失えば国は滅ぶ、そんなことさえも分からない国王が居るものなのか?と疑問を持ったその方は、中国の文献を調べ、中国が尚巴志に金屏風を売りつけたという事実を発見するのです。おそらく、中国から高価な金屏風を買えと圧力を受けた中山王・尚巴志は、南山王・他魯毎に買わせたのでしょう。その結果、南山の国力は衰え、中山に滅ぼされたのです。

正史とは時の権力者によって作られた歴史です。当然、権力者にとって都合の悪い部分は隠され捏造されます。現在でもそんな歴史が作られているような気がします。

那覇市の波の上宮の隣に、護国寺があります。

頼重上人が真言宗布教のために来沖し1368年に創建された寺で、琉球国王察渡の勅願寺として尚泰王にいたるまで王家に関わってきました。

波の上宮の鳥居の脇から、狭い参道を登ると道は左に折れますがその突き当たりに墓碑はあります。この墓に回収できた44人の遺骨が納骨されています。

1871(明治4)年、宮古・八重山から琉球王府に年貢を運んだの4隻の船が那覇からの帰路、宮古島の船1隻が台湾付近で遭難、69人のうち3人が海に落ち水死、台湾に漂着した66人が山間部の牡丹郷に迷い込み原住民から略奪にあい、54名が首を刎ねられ殺害されました。これを「牡丹(ぼたん)社事件」とよんでいます。

狩り取られた首は祭壇に晒してありましたが、のちに44個の髑髏を日本軍が回収し持ち帰りました。生存者は福建省に移送され、琉球大使館に保護されました。

日本政府は清国に対し副島全権大使を派遣、厳重抗議したのですが、清の外務当局は「原住民は『化外の民』である」との答えでした。つまり「台湾の原住民は国家統治の及ばない者だから、清は関係ない」という責任逃れの回答だったわけです。

事件から3年後の1874年、この事件を口実に明治政府は英米清の反対を押し切り、台湾征伐として派兵を強行、台湾領有の基盤をつくりました。

沖縄県知事奈良原繁(1892年~1908年在任)はこの墓所を、沖縄人の皇民化と台湾植民地支配の正当化に利用しました。琉球処分の本格化や台湾の植民地化へと日本がアジア侵略に進む契機となった事件です。

背後に回ると、牡丹社事件の経緯が書かれています。

ところが この墓碑の表面にも、沖縄戦であちこちに被弾した跡が残ります。

日本の台湾侵攻、琉球処分の契機にもなったという二重の意味で、重要な戦跡といえるでしょう。

那覇市繁多川4丁目7番地付近の住宅地の一角に雑木林が残されています。その林の中に新壕(ミーゴウ)とよばれる避難壕があります。

新壕(ミーゴー)は1945年2月、繁多川の墓地で遊んでいた子供たちが偶然見つけた自然壕です。それまで人に知られることが無かった壕で、新壕と名付けられました。

戦時中には壕をさらに堀り広げて、防空壕として真和志村(旧那覇市)役場、那覇警察署が利用しました。1945年4月には真和志村の職員や地元住民が150人ほど避難していました。おそらく県庁壕からの撤退時に、島田県知事一行も一時この壕に避難してきたといいます。

ところが5月11日に日本軍が壕を占拠し、中にいた警察署と真和志村の職員、住民たちは追い出されたということです。

新壕は識名4丁目の道路の下にあります。壕口は右側の雑木林の中にあり、この道路の下を通り、左側の民家の先まで続いていましたが、左の塀付近で、宅地造成のために露出した壕口は塞がれています。

アルミの梯子が立てかけてある場所から、藪の中に入っていきます。

壕は縦穴で垂直に3mほど落ち込み、入り口の部分は狭いですが底は広くなっています。ロープや梯子がなければ下りることは不可能です。

底には土砂が堆積しています。壕はここから左右に伸び、それぞれ全長100mの坑道が作られました。

この戦跡の取材においては場所がわからず、繁多川在住の郷土史家、知念堅亀さんに案内頂きました。

また、知念さんがご自宅に保存してある砲弾の破片を見せていただきました。砲弾は着弾すると鉄が剥がれるように鋭く割れ、熱で真っ赤になった破片が四方に飛び散ったということです。

那覇市真地の高台に識名霊園があります。識名霊園は那覇市内でも屈指の規模があり清明祭のときには渋滞がおきるほど多くの人が訪れます。

その霊園の東側に繁多川の住民がシッポウジヌガマとよんでいる壕があります。ガマの中に四方地の神が祀られているところからこうよばれています。

シッポウジヌガマは戦時中、島田叡知事や荒井退造県警部長とともに県庁職員、警察部職員が避難した防空壕で、県庁壕(または県庁警察部壕)ともよばれます。

米軍と日本軍が本島中部で激しい攻防戦を行っていた頃、市町村長会議を行うため各自治体の首長に招集がかかります。1945年4月27日、雨のように砲弾が降り注ぐ中、県内17市町村長が集合して壕内で会議が開かれます。これが沖縄県政最後の市町村長会議となりました。

墓地の一角に墓石に囲まれた細い路地があり、奥に進むと壕の入り口があります。

木の根元にらせん状の石を削った狭い階段があり、2mほど下ると壕口になります。

階段は人ひとりがやっと通れる幅です。

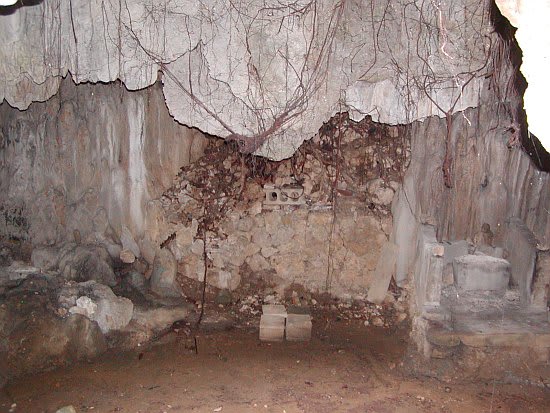

壕の入り口は高さ1.5m、幅1mくらいですが、すぐに100平方メートルほどの広い空間となります。

中央に大きな鍾乳石があります。壕はさらに奥深く伸びており、壕の内部からはカマドの跡や、井戸などが見つかっています。

懐中電灯を消すと真の闇に包まれます。この暗闇の中、絶望的な状況に置かれ、市町村長はいったいどんな議題を話し合ったのでしょうか。

2010年9月17日付の琉球新報に、

『那覇市は、同市真地にある沖縄県庁・警察部壕を文化財指定する。』

という記事が掲載されました。那覇市としては、戦跡を文化財に指定するのは初めてということで、続けて記事は最後の市町村長会議についてこう記しています。

『会議は戦意高揚と食料確保などの戦場行政を決定、全国に例のない戦場行政機構・後方指導挺身(ていしん)隊を編成した。島田知事はこう告げている。「住民を飢えさせることがあっては行政責任者として最大の恥辱。是が非でも住民の食料を確保することが至上の命題」。しかし軍民が混在した戦場で、知事の要求を満たすことは不可能だった。』、と。

そして、シッポウジヌガマについては、

『沖縄戦の教訓は、地上戦が起きれば行政は国民の生命や財産を守れないということだ。この教訓を伝える場として、県庁・警察部壕ほどふさわしい遺跡はない。』としています。

島田知事と荒井部長は米軍の南下につれ、ここから糸満に向かって避難していくことになります。

那覇市首里末吉町、県道82号線に沿って、安謝川の流れる谷間と山の山麓にかけての広大な範囲にまたがって末吉公園があります。北側に亜熱帯の原生林が残り、谷間に市民がくつろぐ広場があり、川沿いに桜が植えられ花見の名所にもなっています。

ここには桜の標準木があり、那覇の桜の開花を知らせます。

向かいの山頂には琉球八社のひとつ、末吉宮があります。1936年に国宝の指定を受けましたが、沖縄戦で焼失、1972年に本殿が復元されています。

公園の小道を末吉宮に向かって進みます。参道はだんだん細く険しくなってきます。

参道の石畳には砲弾の着弾した跡が丸く残っています。仔細に見ると、こうした跡が数カ所確認できます。

末吉宮に登る途中、漢那親雲上の墓碑があります。親雲上とは琉球王府時代の役人の階位で、漢那親雲上は首里の地頭を務めた人物です。

その墓碑に入る手前に自然壕が口を開けています。住民の避難壕です。

土砂により壕口は大分埋められており、高さ50cmほどです。

入り口から内部を窺うと、底まで急斜面です。しかし床面にはそれほど土砂は堆積していないようです。

内部に降り立ちます。高さは背を低くしてかろうじて歩けるくらい、150cmほどでしょうか。天井に焼かれた跡が残っています。

この壕は、島田叡(あきら)沖縄県知事が那覇の県庁から避難した壕だといわれています。このあと、島田知事は識名のシッポウジヌガマ(県庁壕)で最後の議会を開き、南部に撤退していきます。その後の消息は今だもって不明です。

那覇市繁多川にある識名宮は琉球八社に数えられ、熊野権現の流れを汲む神社です。尚元王(しょうげんおう)(在位1556~60)の時代に、長子・尚康伯(しょうこうはく)の病気回復を祈願するために、創建されたといわれています。

現在でも地域の神社として、参拝や散策する人々が訪れます。

繁多川農協の隣、繁多川のバス停留所際に参道があります。狭い敷地ですが、きれいに手入れがなされています。

鳥居をくぐるとすぐ左側に社務所があります。参道の両側にフクギの大木が植えられています。

社務所前のフクギです。沖縄戦で銃撃を受けた跡が穴になっており、幹の中は空洞になっています。それでもたくましく枝を伸ばして成長しています。戦争の傷跡を身体に残して今を生きる、物言わぬ証人です。

神殿の裏手に自然壕が口を開いています。

戦時中、繁多川の住民が空爆から避難をした壕です。

内部はそれほど広くはありませんが高さはあり、古い鍾乳洞のようで乾いています。現在、拝所となっています。

国際通りの中心にある「てんぷす館」と桜坂、平和通りに囲まれた場所に希望が丘公園があります。繁華街の中にありながら、木々が生い茂り、夏にはセミの大合唱が聞こえます。

この公園は小高い丘があり、登ると那覇の中心街を見渡すことができます。

この丘の下に日本軍は陣地壕を構築しました。南西の斜面に自然壕を利用したの陣地の壕口が残されています。

壕の入り口は3ヶ所あったということですが、現存するのはこの一カ所のみで、拝所となっています。

壕口はフェンスで閉じられています。

隙間から窺うと、内部は落盤しており危険な状態です。都市部の公園ということで、人も多く、閉鎖もいたしかたありません。

首里の東に弁ケ嶽という海抜166mの山があります。本島中南部では最も高い山で、山全体が御嶽となっています。琉球王府時代、国王自ら祭祀を行った場所です。

沖縄戦においてこの山には陣地壕が構築され、首里の西のシュガーローフと並び、東翼を守る要塞として機能しました。

山頂に登る山道にある石門。戦前に石門は昭和13年国宝に指定されましたが沖縄戦で破壊消失してしまいました。現存の石門は昭和29年に再建されたものです。

石門脇の石灯籠には弾痕が残されています。

山麓には日本軍が構築したトーチカが埋もれるように残されています。

分厚いコンクリートで作られていますが、ここにも弾痕が確認できます。

その内部です。土砂が流れ込み水が溜まっています。山の内部には多くの壕が蟻の巣のように作られました。

弁ケ嶽の山頂から首里方向を見ます。正面に司令部が置かれた首里城が見通せます。首里城まで直線で1kmの距離です。