今回ご紹介するのは、総社インターから南へ7キロほど行った場所にある「王墓の丘史跡公園」です。

ここも巨石マニアには結構人気のスポットで、自分も2度ほど訪れています。

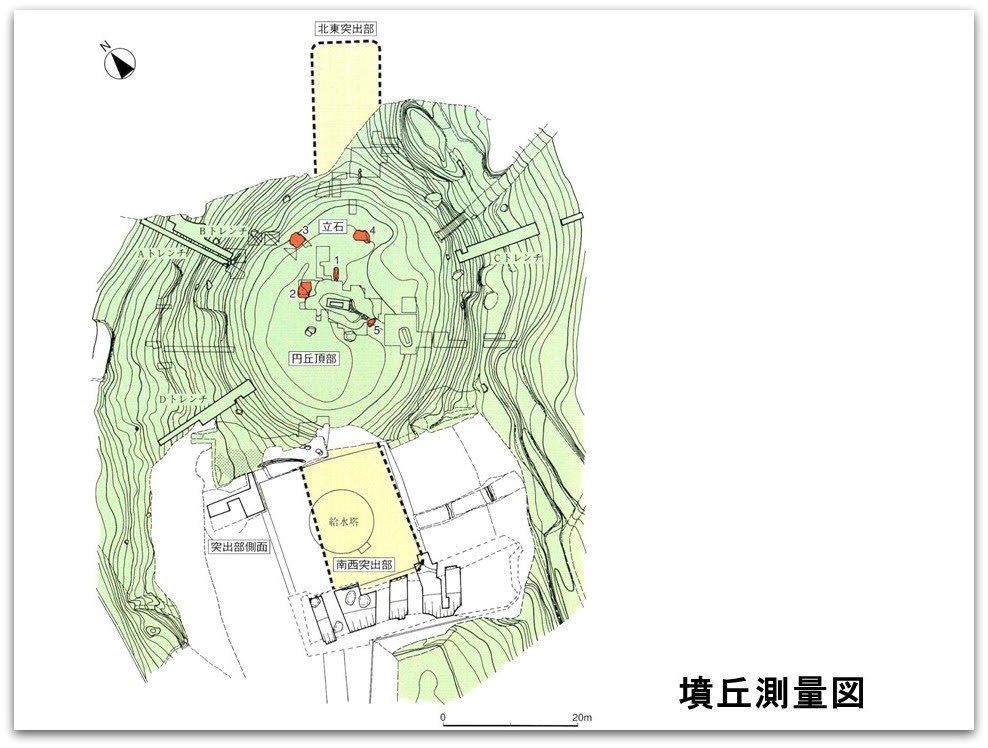

現地案内板(クリックして拡大)

ここの遺跡が大変興味深いのは、古墳の様式です。

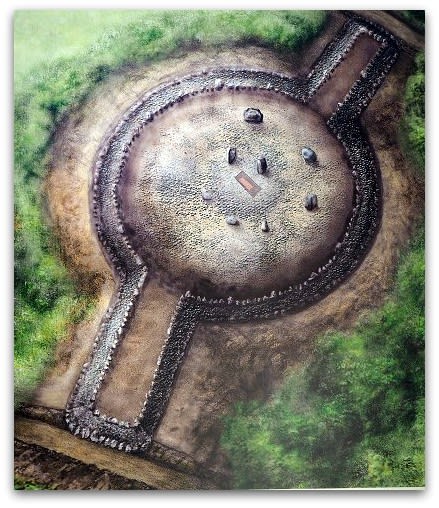

「双方中円墳」と呼ばれる円墳の上下に張り出した部分がある珍しい様式で、いわゆる前方後円墳の前身では無いかと考えらえているそうです。(出典:こちら)

円墳となる位置には、石質が異なる巨石が何かを取り囲むように並んでいます。

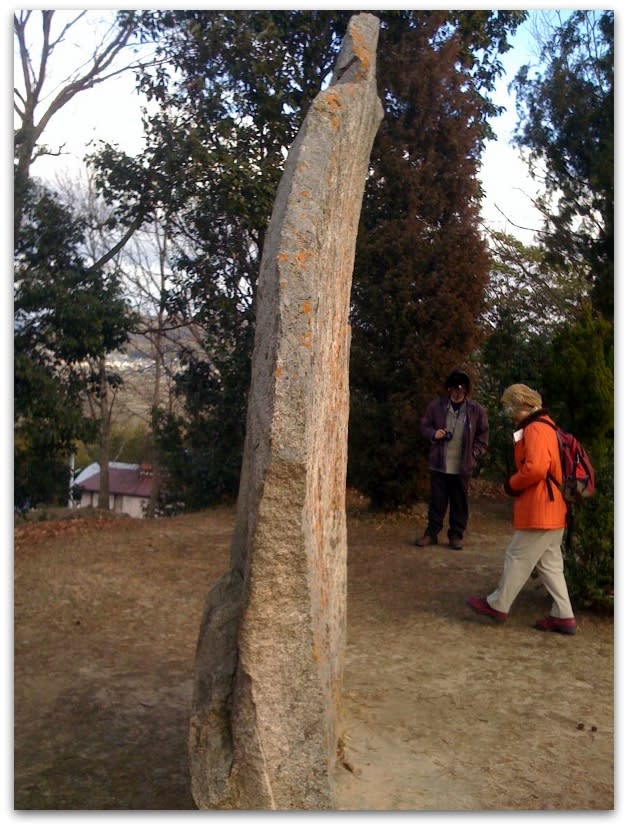

その中でもひときわ目立つメンヒル上の巨石 正面へ回り込むと…。

巨石を組み合わせドルメンのような岩屋構造の祭祀施設があります。

巨大な巨石かと思って横に回り込むと…。

薄っぺらな巨石でした。

訪れたこの日 どなたかが「ペトログラフがある」と、話されていた巨石です。もちろん自分には、引っかき傷くらいにしか見えませんでしたが。

そもそも「ペトログラフ」なるものは、日本のその筋では著名な在野の研究者が、勝手に名付けられたもので「岩刻文様」と云いたいのであれば「ペトログリフ」と言う研究者間で使われる正式名を使うべきです。

面白い形状の石です。

こちらは、ソファみたいな巨石

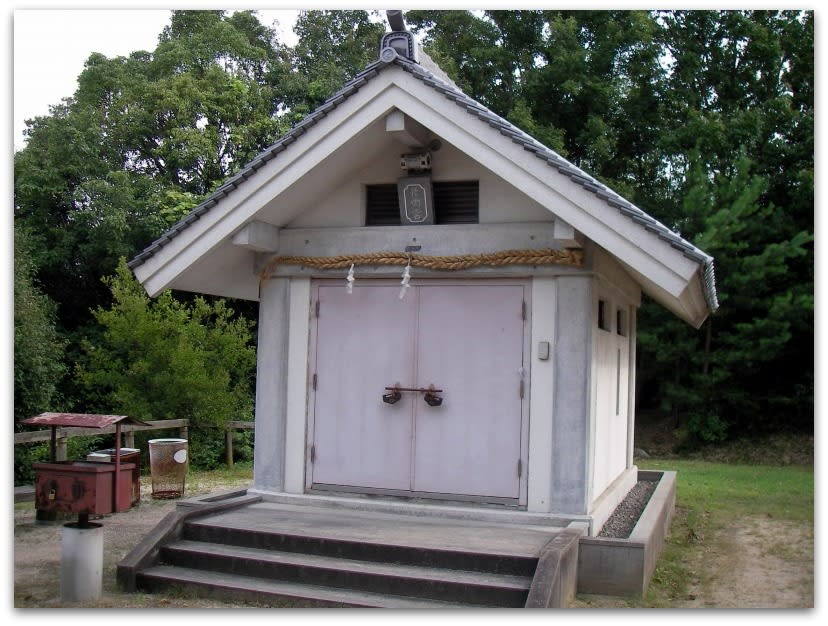

かつてあったとされる楯築神社の跡地

興味深いのは、この神社のご神体だったと伝わる奇妙な謎の文様を持つ巨石の存在です。

(出典:Googleストリートビュー)

謎の文様石は、収蔵庫に納められています。

窓から拝見したご神体“石弧帯文石 ”

☞参考:

千葉県佐倉市の歴博に展示されている「石弧帯文石」のレプリカ

顔がついています。横には8の字状の帯文 用途や目的などいろいろな考察をされてはいるようですが、弥生時代晩期に造られたもの以外は謎のままです。

ここの事も岡山桃太郎伝説に登場します。

大吉備津彦命が、温羅の矢を防ぐために岩を楯にしたと伝わる場所だそうです。

(撮影:2007-8.2009-2)

お断り:2009年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

岩を薄く加工して立てたり、岩屋にしたり。古代の人はいったいどんな祭祀をしてたのでしょうか。

最後の石弧帯文石は、岩を帯みたいな形に掘ってあるのですね?千葉にも同じような物があるなんて、不思議です。

「石弧帯文石」ですが、弥生晩期に造られたものとくらいしか解っていないようです。

正体不明の謎の石造物です。

最も縄文で数々の文様を持つ土器も、その発想には驚かされるものばかりですので、当時の人々の芸術性に長けたところは、計り知れないものがあります。

なお、佐倉の歴博にあるものはレプリカです。収蔵庫に納められているものは、窓から眺められる部分だけですが、レプリカを見て顔が付いているのを初めて知りました。