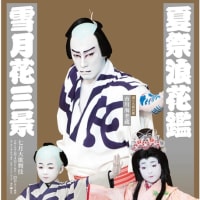

八月納涼歌舞伎の『刺青奇偶』で、脇役ながら抜群の上手さと存在感をみせた中村亀鶴。猿之助、勘九郎、七之助らとともに正月の浅草歌舞伎を支えた一人だった。他の御曹司たちが襲名など華々しい活躍をみせるなか、地道に歩んでいるかのようである。そんな彼を10年前、驚きをもって書いた文章です。

昨年の暮れ、南座の顔見世にでかけた。開演までの時間、八坂神社の境内を散策していたら偶然に岡山の友人と出会った。歌舞伎が縁で親しくなったのだが会う機会は年に数回だけ。お互いに同じ日に観劇するとも知らせずにいたので思いがけない再会は嬉しい驚きだった。舞台を観ていると役者が輝き出す瞬間を目撃する嬉しい驚きに出会うことがある。中村亀鶴もそうした輝きを持った一人である。

父である初代中村亀鶴の祖父が四代目中村富十郎、祖母が初代中村鴈治郎の娘の中村芳子であること。中村芳彦という名前から二代目中村亀鶴を襲名したこと。御曹司でありながら国立の研修生養成所を終了したこと。富十郎の門下だったことなど断片的な知識しかなく新春浅草歌舞伎に出るようになるまで特に印象に残るような役者ではなかった。

南座の坂田藤十郎襲名興行では『曾根崎心中』で油屋九平次を務めた。翌月の歌舞伎座では橋之助が演じることになっていて、大顔合わせの一座の中では大抜擢だと感じたが、九平次はロシア・モスクワ芸術座での近松座の海外公演という晴れ舞台で初役を経験済みだった。続く訪韓公演、訪米公演でも演じ続けていて知らぬ間に持ち役になっていたのである。

若いながらも古風な風貌。印象的な口跡。何よりも感心したのは九平次という人間の持つ邪悪な部分を実に明確に観客へ伝えたことである。若い二人を死に至らしめた憎悪の念が渦巻く現代にも通じる一人の人間が抱いた悪意の恐ろしさを認識させた演技。直接的な表現過ぎて歌舞伎の感覚から遠くなるような部分もあったが、九平次に新しい光を当てたかのように新鮮に写り亀鶴の存在を認識させるに十分な出来映えだった。

続く浅草歌舞伎では定九郎と千崎弥五郎を演じた。東西で競演となった『五段目』では、獅童、愛之助と三人の定九郎を見較べる機会を得たわけだが、前月とは違って個性的ではあっても精彩を欠いているように思われた。他の二人にあっても彼に不足していたのは、花形役者なら知らず知らずのうちに身についている「華」といったものだった。洗練された型がある定九郎よりも演技力を必要とする千崎の方が好印象だったのも当然だったかもしれない。存在感や芝居心が物を言う役柄に強みを発揮するようである。

そして今年の夏、嬉しい驚きを感じさせる役を演じる彼に出会うことができた。「第五回亀治郎の会」に参加した亀鶴は、義太夫狂言の大作『奥州安達原』三段目の「環宮明御殿の場」で安倍宗任演じた。正月に歌舞伎座で吉右衛門らによって上演されたばかりだが、貞任と袖萩を二役で演じた亀治郎の大活躍で大変充実した舞台を繰り広げてくれた。

歌舞伎座のように袖萩祭文からの上演であると宗任の活躍の場は少ないが、ほぼ全編を上演した今回は前半を盛り上げる大切な役となった。ならず者の南兵衛と名乗って禁制の鶴殺しの科により花道を引かれて出た瞬間から目が離せなくなった。敵対する義家への敵愾心が全身からみなぎっていて登場しただけで劇場の空気が一変したからである。

矢の根を使い肩口を裂いて血潮で白旗に和歌を書くといった見せ場も面白くみせてくれ、二度目の花道の出では荒事風の扮装もよく似合っていた。平成十三年の十一月歌舞伎座での襲名披露は『戻駕色相肩』禿たよりだった。女形に専念かと思われたのだが、実に多彩な役柄に挑戦している。

他の若手花形とは違って、同年配の役者でありながら御曹司として順風満帆な道を歩んできていないだけに、活躍の場が着実に広がりつつあるのは嬉しい。御園座での坂田藤十郎襲名興行では『操り三番叟』の後見、十一月の国立劇場では『元禄忠臣蔵』の不破数右衛門、南座の顔見世出演が続く。どのような役であっても、今度はどのような嬉しい驚きを感じさせてくれるか楽しみな役者である。

昨年の暮れ、南座の顔見世にでかけた。開演までの時間、八坂神社の境内を散策していたら偶然に岡山の友人と出会った。歌舞伎が縁で親しくなったのだが会う機会は年に数回だけ。お互いに同じ日に観劇するとも知らせずにいたので思いがけない再会は嬉しい驚きだった。舞台を観ていると役者が輝き出す瞬間を目撃する嬉しい驚きに出会うことがある。中村亀鶴もそうした輝きを持った一人である。

父である初代中村亀鶴の祖父が四代目中村富十郎、祖母が初代中村鴈治郎の娘の中村芳子であること。中村芳彦という名前から二代目中村亀鶴を襲名したこと。御曹司でありながら国立の研修生養成所を終了したこと。富十郎の門下だったことなど断片的な知識しかなく新春浅草歌舞伎に出るようになるまで特に印象に残るような役者ではなかった。

南座の坂田藤十郎襲名興行では『曾根崎心中』で油屋九平次を務めた。翌月の歌舞伎座では橋之助が演じることになっていて、大顔合わせの一座の中では大抜擢だと感じたが、九平次はロシア・モスクワ芸術座での近松座の海外公演という晴れ舞台で初役を経験済みだった。続く訪韓公演、訪米公演でも演じ続けていて知らぬ間に持ち役になっていたのである。

若いながらも古風な風貌。印象的な口跡。何よりも感心したのは九平次という人間の持つ邪悪な部分を実に明確に観客へ伝えたことである。若い二人を死に至らしめた憎悪の念が渦巻く現代にも通じる一人の人間が抱いた悪意の恐ろしさを認識させた演技。直接的な表現過ぎて歌舞伎の感覚から遠くなるような部分もあったが、九平次に新しい光を当てたかのように新鮮に写り亀鶴の存在を認識させるに十分な出来映えだった。

続く浅草歌舞伎では定九郎と千崎弥五郎を演じた。東西で競演となった『五段目』では、獅童、愛之助と三人の定九郎を見較べる機会を得たわけだが、前月とは違って個性的ではあっても精彩を欠いているように思われた。他の二人にあっても彼に不足していたのは、花形役者なら知らず知らずのうちに身についている「華」といったものだった。洗練された型がある定九郎よりも演技力を必要とする千崎の方が好印象だったのも当然だったかもしれない。存在感や芝居心が物を言う役柄に強みを発揮するようである。

そして今年の夏、嬉しい驚きを感じさせる役を演じる彼に出会うことができた。「第五回亀治郎の会」に参加した亀鶴は、義太夫狂言の大作『奥州安達原』三段目の「環宮明御殿の場」で安倍宗任演じた。正月に歌舞伎座で吉右衛門らによって上演されたばかりだが、貞任と袖萩を二役で演じた亀治郎の大活躍で大変充実した舞台を繰り広げてくれた。

歌舞伎座のように袖萩祭文からの上演であると宗任の活躍の場は少ないが、ほぼ全編を上演した今回は前半を盛り上げる大切な役となった。ならず者の南兵衛と名乗って禁制の鶴殺しの科により花道を引かれて出た瞬間から目が離せなくなった。敵対する義家への敵愾心が全身からみなぎっていて登場しただけで劇場の空気が一変したからである。

矢の根を使い肩口を裂いて血潮で白旗に和歌を書くといった見せ場も面白くみせてくれ、二度目の花道の出では荒事風の扮装もよく似合っていた。平成十三年の十一月歌舞伎座での襲名披露は『戻駕色相肩』禿たよりだった。女形に専念かと思われたのだが、実に多彩な役柄に挑戦している。

他の若手花形とは違って、同年配の役者でありながら御曹司として順風満帆な道を歩んできていないだけに、活躍の場が着実に広がりつつあるのは嬉しい。御園座での坂田藤十郎襲名興行では『操り三番叟』の後見、十一月の国立劇場では『元禄忠臣蔵』の不破数右衛門、南座の顔見世出演が続く。どのような役であっても、今度はどのような嬉しい驚きを感じさせてくれるか楽しみな役者である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます