三津五郎の『京鹿子娘道成寺』を2回観た。もう9年前か。

三津五郎の京鹿子娘道成寺 2008年12月24日

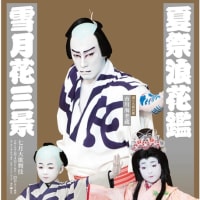

どうしても三津五郎の踊る『京鹿子娘道成寺』を、もう一度観たくなり会社の休みをとって歌舞伎座にでかけた。『高時』も『佐倉義民伝』も深化はしていたようには感じたが、再び観るような価値があったかどうかは疑問。しかしながら『京鹿子娘道成寺』を観られたことの喜びで満たされて大きな満足を味わった。

今月は三津五郎、来月は七之助、二月は玉三郎と菊之助と『京鹿子娘道成寺』が続く。もっとも二月は『京鹿子二人娘道成寺』なのだが、演出・振付が違っても通常の演目とは異なる三津五郎と玉三郎・菊之助組に注目することになる。七之助にも期待はしたいのだが、今の彼が踊っても結果はみえているような気がして期待値は低い。

歌右衛門、梅幸の『京鹿子娘道成寺』が特別な扱いをされてきたこともあって、大曲という意識が演じる側にも観る側にもあったように思う。三津五郎の踊りを観ていて感じたことは、なんのことはない性愛について赤裸々に告白しているだけではないかということである。直接的に言われては赤面してしまうような事柄を、手を変え品を変えて、洗練はされているけれど、道行で踊る三津五郎を観ていたら、身体の奥底で疼くような感覚があった。

舞台に吊られている鐘には撞木がない。鐘を女性に例えるなら撞木は男性の象徴。花道で踊っている三津五郎が一体化して男性自身に思えてきた。歌右衛門が踊っているならば、そんな妄想は恐れ多いのだが、普段は立役の三津五郎の花子には、そんな官能的なものが宿っていたように思う。

もちろん『京鹿子娘道成寺』には、複雑な構造がある組曲のような踊りで、女形の最高峰の大曲とは知ってはいても、どうも下世話な方向へ解釈が傾いてしまうのが悪い癖とは知りながら、そうした妄想にとりつかれてしまって、最後まで面白く観た。お下劣に考えれば考えるほど、ひとつひとつの言葉や振付に違った意味が盛り込まれて面白すぎる。

まさに邪道な鑑賞方法なのだけれど、舞台芸術の中でも歌舞伎は表面的には、特に性愛に関して、あからさまに表現しないので脳内変換が必要となる。どれだけ想像力を逞しくできるかどうかで面白さは違ってくる。新国立劇場で新制作された『トゥーランドット』など、作曲者のプッチーニをめぐる女性関係を表現する演出だったが、そんなことは、ちょっと想像力を働かせれば理解できることで、わざわざ黙劇で演じるほどのこともなかったし、劇全体を支配するような要素でもなく破綻をみせていた。舞台を眺めながら、妄想の世界を広げるのは観客の自由である。その自由がなくしては劇場へでかける意味がないようなものである。近頃の文楽の舞台に不満を覚えるのは、そうした自由度が低いからである。性愛がテーマの心中物であっても、客席で人形同士のSEXを想像するなど雰囲気など皆無である。もってのほかというか、そんなことを考えもしないお上品な観客には違和感を覚える。

女性関係が派手?だった三津五郎が花子を踊ると、自身が女性らしい玉三郎とは違った意味合いがあって面白すぎる。六代目菊五郎礼賛の体育会系の勘三郎とも違って、振付の意味するところが深いのである。蛇体となって鐘入りなんて、三津五郎が踊るとSEXそのものである。なぜ蛇体なのかなんて、今まで考えしなかったのに、「ああ、そうか」と思った途端に赤面した。そう考えれば、すべてが腑に落ちるのである。三津五郎は、あからさまに踊るわけでもなく、暗示さえしないにもかかわらず、今まで踊った誰よりも官能的な踊りであった。

玉三郎と菊之助の『京鹿子二人娘道成寺』が、さらに違った意味で異彩を放つのは…。あまりに特異すぎて書けないけれど理系人間が論理的に解き明かそうとしても、けっして理解できない世界が広がっているのだと思う。そんなことを考えさてくれた三津五郎の『京鹿子娘道成寺』を大いに賞賛したい。

ついでに、その時の歌舞伎座の評も

高時 京鹿子娘道成寺 佐倉義民伝 十二月大歌舞伎・昼の部 歌舞伎座 2008年12月8日

『高時』九代目市川團十郎が創造した活歴劇のひとつである。高尚趣味の芝居とはいうものの作者は河竹黙阿弥であるから、高時と烏天狗の立ち回りというか舞は面白いし、それまでになかった発想で新機軸であったに違いない。そこにあったのは、九代目の創造への情熱といったものだろうか。ところが近年に演じられた『高時』は、どれもこれも面白くないのである。羽左衛門、團十郎、橋之助。唯一の例外は博多座まで遠征して観た初役の海老蔵である。そのときのことを、いささか興奮気味に書いているので再録したい。

2007年2月博多座

新歌舞伎十八番の『高時』は、残念ながら面白いと思ったことが一度もない。團十郎、羽左衛門、橋之助ときて、今回は海老蔵の初役である。面白くならない理由は、高時の役が、共感しかねる行動や言動が目立つ権力者であるからで、それを演じる役者に、その役柄を越えた魅力がなければ不快な思いをするばかりだからだ。そしてずば抜けた運動能力がなければ、天狗の舞が盛り上がらないからである。

海老蔵は、そのハードルを軽々と越えてみせた。登場に瞬間から、劇場内に電流が走ったかと思うほどの衝撃。なんという美貌、そして台詞回し。けっして大げさな芝居をしているわけでもないのに、高時の傲慢な性格を表現しならがも、しっかり役者の魅力として見せきってしまう力量。若手の彼がここまで演じられるとは・・・。昨夜の『船弁慶』に続いて驚嘆の連続。なんと凄い役者になろうとしているのか。歴史的な瞬間に立ち会う心地がして客席で久しぶりに興奮していた。

さらに驚かされたのは、彼の身体能力である。両手を支えながらだが、トンボは切るし、宙乗りもあり、その身体の動くこと動くこと。「暴れる」といった表現がピッタリの海老蔵であった。ここでも亀蔵、市蔵、亀寿、松也らが手堅く脇を固めていて結束した成果がでた。田楽法師を演じた脇の役者たちは「蘭平物狂」でも大活躍なのだが、その跳躍と身のこなしの軽いこと目を見張った。それに負けていなかった海老蔵にも、勿論驚かされたのだが、この舞台はチームワークの勝利と言っておこう。

どうやら海老蔵には九代目に負けず劣らずの役への情熱に満ちあふれたいたようである。東京での上演が待たれる。それでは梅玉はどうだったろうか?衣笠を演じた魁春ともども、父親である歌右衛門の庇護のもとで修業をした人だけに、淡々と役をこなしていくという感じしか伝わってこなかった。本当に『高時』を梅玉が演じたい望んだのであろうか。今まで彼が演じてきた役の系譜にはない役柄である。意欲的に、貪欲にというタイプではないだけに、どうも盛り上がることなく終わってしまったのが残念だった。

魁春の衣笠に至っては、登場してからは目を覆わんばかりの低調さで退屈の極みである。最近は他で揉まれて「これは!」と思わせるような演技も見せるのに、今回は兄弟での上演という緩さがあったのか、欲を出さずに淡々とといった昔の流されるままに演じていた頃の悪い癖がでてしまったように感じた。

烏天狗との立ち回りを観ながら、海老蔵の『髙時』のことを思い出していた。歌舞伎座のロビーに置いてあった新橋演舞場のお正月公演のチラシのいがみの権太が素敵だったからである。彼の権太は、まさしくゴンタそのもので、悪を演じさせたら若手のなかでは、右に出る者がいないのではないだろうか。悪、傲慢な男、そうした負の魅力を今回の梅玉には、まったく感じることができなかった。誰もが猿之助、勘三郎、玉三郎になる必要はないが、もっともっと意欲的に芝居に取り組んでくれなければ、梅玉・魁春に未来はないように思えてならない。せっかくの後半の盛り上がりも中途半端に終わってしまったようで残念だった。

『京鹿子娘道成寺』はなんと三津五郎が本興行では、初めてとりあげることになった。普段の役柄からは、白拍子の花子など思いもよらず冒険の演目でもある。なにしろ歌舞伎座で『娘道成寺』を演じた人が少ない。現役では雀右衛門、芝翫、富十郎、藤十郎、菊五郎、玉三郎、勘三郎、時蔵、菊之助らである。長く歌右衛門と梅幸の時代が続いたからだが、藤十郎でさえ今春初めて歌舞伎座で踊ったくらいである。

その中へ坂東流の家元とはいえ、本来は立役であるはずの三津五郎が踊る機会を得たことは事件であるとさえいえる。しかも現行の演出・振付ではないところが素人目にもよく理解できるほど違っていて、何度も観たはずの『京鹿子娘道成寺』に発見がいくつもあり、新鮮な気持ち舞台と対峙することができた。

同世代の勘三郎が、自分の情熱の全てをぶつける完全燃焼型の踊りだとすれば、三津五郎はあくまでも日本舞踊本来の持つ味を大事に丁寧に踊り込んで盛り上げていく。古風であり、余計なものを削った演出であった。大きな違いは、まず衣裳である。道行は常磐津で踊られるが、全体に柔らかさが勝る踊りで赤い衣裳で始まり、赤い衣裳で終わる。引き抜きはあるし、定石通りの衣裳ではあったが、後から増えたと思われるような演出は、ことごとく削られていた。それが清々しく感じられたのが何よりだった。

まず三津五郎の踊りの美点は、気持の途切れない踊りであることだ。気持の流れを妨げるような行為、たとえば「恋の手習い」が終わってから手拭いを客席にまくような真似はしない。そんなことでお客の気を引くよりも、俺の踊りをじっくり観てくれと言わんばかりの集中力を、最後まで決して途切れさすことがなかった。それでは、観ていて疲れるものかというとそうではなく、流れるように綺麗な身体の線の変化が楽しめるし、超絶技巧を難なくこなす三津五郎の身体能力の高さにも感心させられた。「鐘にたいする執着心」といった、演目が持つ部分に対しては、ことさら思い入れを深くしないのも江戸っ子役者らしい解釈で心地よいのである。

歌舞伎役者らしい、六頭身の役者は少なくなっているが、勘三郎や三津五郎のように背が低く、顔が大きく化粧映えのする役者は少なくなってしまっている。そうした中で、彼らの踊りを観ると、彼らが江戸の名残を身体に刻みつけた最後の世代かもしれないと思った。この『京鹿子娘道成寺』は色々な意味で必見。他の演目に食指が動かなくても、幕見席であっても絶対に観るべきである。筋書の解説には、烏帽子を紅白の綱に巻き付けるなどと書かれていたが、歌右衛門型とは違う普通の演出だった。目を見張ったのは鞠唄の手踊りのあたり、床に触れんばかりに反り返る形の美しいことといったら…。言葉では到底再現は無理。特に道行の常磐津による柔らかさの表現は絶妙だった。全体に大人しい印象の演目で、じっくり踊りを楽しみたい人向けの舞踊だった。一巴大夫の出演で贅沢。

住まいの最寄り駅は、京成線の京成成田駅より、ひとつ上野寄りの「公津の杜」駅である。木内惣五郎が子供達と処刑されたのが公津村というのが、今の宗吾霊堂のあたりいうことなので自分のご当地の芝居である。なにしろ住まいから、宗吾霊堂も旧宅も甚兵衛渡しも、目と鼻の先で車で5分とかからずに行けてしまうのである。途中の京成佐倉駅の近くには、何かと話題の堀田氏の城跡が国立民俗博物館になっていたりするのである。

宗吾霊堂は春は花見の名所だし、夏はあじさいが見事であったりする。境内には「御一代記念館」といって、芝居の名場面を再現した人形66体、全13場面の「立体パノラマ」といったアトラクションがある。もっとも悲しくなるほど、ショボイ展示で場末感が漂うのがなんともいえない。甚兵衛渡し、妻子との別れ、直訴などの場面があって芝居の影響が色濃い施設である。最近は訪れる人が多いとは思えない。「佐倉義民伝」に対する思い入れが希薄になっているようにも思う。歌舞伎座の2階には、宗吾霊堂から本尊が出開帳されていたが、観客はあまり興味をしめしていないようだった。説明係の女性がパンフレットを配布していて一生懸命なのに気の毒だった。

肝心の芝居の方は、幸四郎の入魂の演技で落涙と言いたいところだが、すべては段四郎の甚兵衛(台詞の覚えの悪さはいつもの通り)の好演と、子供達の健気な演技力による勝利であった。それぞれの別れの場面は、切なくて悲しくて哀れで涙がこぼれた。客席の中には、なにが可笑しいのか笑っている人もいたが…。

三津五郎の幻の長吉など、効果的な登場ではなく、まるまるカットしてもいいくらい、後の場面に繋がらないのがもどかしかったりする。幸四郎に誠実な役など似合わないという先入観を払拭しても良いくらいの上出来だったのが意外な発見。女房の福助は、いつになく神妙で役者ぶりが一段と上がったようにも思えた。

哀切を極める雪の子別れでは、自己犠牲の使命感と親子の情愛の間で揺れ動く気持を幸四郎はよく表現していて見事。子役の名演技に助けられたとはいえ、今年の中では上位にランクされるべき芝居であった。それゆえにこそ、幻の長吉の不可解な登場には違和感を覚えたのである。本当に必要なのか再考するべきだと思う。

雪の子別れは涙でボロボロ。顔を直す暇もなく、場内が明るくなって舞台転換である。次の場面で紅葉が美しい寛永寺の舞台装置が出現すると、その美しさに客席からどよめきが起こった。他の観客のとっても素直な嬉しい反応であった。前場が悲壮なものだっただけに、ホッとするツボを押さえた演出で好印象である。そして命がけの直訴が聞き入れ、村を救えたという安堵の表情が、幸四郎はこれまた素晴らしかった。

三津五郎の京鹿子娘道成寺 2008年12月24日

どうしても三津五郎の踊る『京鹿子娘道成寺』を、もう一度観たくなり会社の休みをとって歌舞伎座にでかけた。『高時』も『佐倉義民伝』も深化はしていたようには感じたが、再び観るような価値があったかどうかは疑問。しかしながら『京鹿子娘道成寺』を観られたことの喜びで満たされて大きな満足を味わった。

今月は三津五郎、来月は七之助、二月は玉三郎と菊之助と『京鹿子娘道成寺』が続く。もっとも二月は『京鹿子二人娘道成寺』なのだが、演出・振付が違っても通常の演目とは異なる三津五郎と玉三郎・菊之助組に注目することになる。七之助にも期待はしたいのだが、今の彼が踊っても結果はみえているような気がして期待値は低い。

歌右衛門、梅幸の『京鹿子娘道成寺』が特別な扱いをされてきたこともあって、大曲という意識が演じる側にも観る側にもあったように思う。三津五郎の踊りを観ていて感じたことは、なんのことはない性愛について赤裸々に告白しているだけではないかということである。直接的に言われては赤面してしまうような事柄を、手を変え品を変えて、洗練はされているけれど、道行で踊る三津五郎を観ていたら、身体の奥底で疼くような感覚があった。

舞台に吊られている鐘には撞木がない。鐘を女性に例えるなら撞木は男性の象徴。花道で踊っている三津五郎が一体化して男性自身に思えてきた。歌右衛門が踊っているならば、そんな妄想は恐れ多いのだが、普段は立役の三津五郎の花子には、そんな官能的なものが宿っていたように思う。

もちろん『京鹿子娘道成寺』には、複雑な構造がある組曲のような踊りで、女形の最高峰の大曲とは知ってはいても、どうも下世話な方向へ解釈が傾いてしまうのが悪い癖とは知りながら、そうした妄想にとりつかれてしまって、最後まで面白く観た。お下劣に考えれば考えるほど、ひとつひとつの言葉や振付に違った意味が盛り込まれて面白すぎる。

まさに邪道な鑑賞方法なのだけれど、舞台芸術の中でも歌舞伎は表面的には、特に性愛に関して、あからさまに表現しないので脳内変換が必要となる。どれだけ想像力を逞しくできるかどうかで面白さは違ってくる。新国立劇場で新制作された『トゥーランドット』など、作曲者のプッチーニをめぐる女性関係を表現する演出だったが、そんなことは、ちょっと想像力を働かせれば理解できることで、わざわざ黙劇で演じるほどのこともなかったし、劇全体を支配するような要素でもなく破綻をみせていた。舞台を眺めながら、妄想の世界を広げるのは観客の自由である。その自由がなくしては劇場へでかける意味がないようなものである。近頃の文楽の舞台に不満を覚えるのは、そうした自由度が低いからである。性愛がテーマの心中物であっても、客席で人形同士のSEXを想像するなど雰囲気など皆無である。もってのほかというか、そんなことを考えもしないお上品な観客には違和感を覚える。

女性関係が派手?だった三津五郎が花子を踊ると、自身が女性らしい玉三郎とは違った意味合いがあって面白すぎる。六代目菊五郎礼賛の体育会系の勘三郎とも違って、振付の意味するところが深いのである。蛇体となって鐘入りなんて、三津五郎が踊るとSEXそのものである。なぜ蛇体なのかなんて、今まで考えしなかったのに、「ああ、そうか」と思った途端に赤面した。そう考えれば、すべてが腑に落ちるのである。三津五郎は、あからさまに踊るわけでもなく、暗示さえしないにもかかわらず、今まで踊った誰よりも官能的な踊りであった。

玉三郎と菊之助の『京鹿子二人娘道成寺』が、さらに違った意味で異彩を放つのは…。あまりに特異すぎて書けないけれど理系人間が論理的に解き明かそうとしても、けっして理解できない世界が広がっているのだと思う。そんなことを考えさてくれた三津五郎の『京鹿子娘道成寺』を大いに賞賛したい。

ついでに、その時の歌舞伎座の評も

高時 京鹿子娘道成寺 佐倉義民伝 十二月大歌舞伎・昼の部 歌舞伎座 2008年12月8日

『高時』九代目市川團十郎が創造した活歴劇のひとつである。高尚趣味の芝居とはいうものの作者は河竹黙阿弥であるから、高時と烏天狗の立ち回りというか舞は面白いし、それまでになかった発想で新機軸であったに違いない。そこにあったのは、九代目の創造への情熱といったものだろうか。ところが近年に演じられた『高時』は、どれもこれも面白くないのである。羽左衛門、團十郎、橋之助。唯一の例外は博多座まで遠征して観た初役の海老蔵である。そのときのことを、いささか興奮気味に書いているので再録したい。

2007年2月博多座

新歌舞伎十八番の『高時』は、残念ながら面白いと思ったことが一度もない。團十郎、羽左衛門、橋之助ときて、今回は海老蔵の初役である。面白くならない理由は、高時の役が、共感しかねる行動や言動が目立つ権力者であるからで、それを演じる役者に、その役柄を越えた魅力がなければ不快な思いをするばかりだからだ。そしてずば抜けた運動能力がなければ、天狗の舞が盛り上がらないからである。

海老蔵は、そのハードルを軽々と越えてみせた。登場に瞬間から、劇場内に電流が走ったかと思うほどの衝撃。なんという美貌、そして台詞回し。けっして大げさな芝居をしているわけでもないのに、高時の傲慢な性格を表現しならがも、しっかり役者の魅力として見せきってしまう力量。若手の彼がここまで演じられるとは・・・。昨夜の『船弁慶』に続いて驚嘆の連続。なんと凄い役者になろうとしているのか。歴史的な瞬間に立ち会う心地がして客席で久しぶりに興奮していた。

さらに驚かされたのは、彼の身体能力である。両手を支えながらだが、トンボは切るし、宙乗りもあり、その身体の動くこと動くこと。「暴れる」といった表現がピッタリの海老蔵であった。ここでも亀蔵、市蔵、亀寿、松也らが手堅く脇を固めていて結束した成果がでた。田楽法師を演じた脇の役者たちは「蘭平物狂」でも大活躍なのだが、その跳躍と身のこなしの軽いこと目を見張った。それに負けていなかった海老蔵にも、勿論驚かされたのだが、この舞台はチームワークの勝利と言っておこう。

どうやら海老蔵には九代目に負けず劣らずの役への情熱に満ちあふれたいたようである。東京での上演が待たれる。それでは梅玉はどうだったろうか?衣笠を演じた魁春ともども、父親である歌右衛門の庇護のもとで修業をした人だけに、淡々と役をこなしていくという感じしか伝わってこなかった。本当に『高時』を梅玉が演じたい望んだのであろうか。今まで彼が演じてきた役の系譜にはない役柄である。意欲的に、貪欲にというタイプではないだけに、どうも盛り上がることなく終わってしまったのが残念だった。

魁春の衣笠に至っては、登場してからは目を覆わんばかりの低調さで退屈の極みである。最近は他で揉まれて「これは!」と思わせるような演技も見せるのに、今回は兄弟での上演という緩さがあったのか、欲を出さずに淡々とといった昔の流されるままに演じていた頃の悪い癖がでてしまったように感じた。

烏天狗との立ち回りを観ながら、海老蔵の『髙時』のことを思い出していた。歌舞伎座のロビーに置いてあった新橋演舞場のお正月公演のチラシのいがみの権太が素敵だったからである。彼の権太は、まさしくゴンタそのもので、悪を演じさせたら若手のなかでは、右に出る者がいないのではないだろうか。悪、傲慢な男、そうした負の魅力を今回の梅玉には、まったく感じることができなかった。誰もが猿之助、勘三郎、玉三郎になる必要はないが、もっともっと意欲的に芝居に取り組んでくれなければ、梅玉・魁春に未来はないように思えてならない。せっかくの後半の盛り上がりも中途半端に終わってしまったようで残念だった。

『京鹿子娘道成寺』はなんと三津五郎が本興行では、初めてとりあげることになった。普段の役柄からは、白拍子の花子など思いもよらず冒険の演目でもある。なにしろ歌舞伎座で『娘道成寺』を演じた人が少ない。現役では雀右衛門、芝翫、富十郎、藤十郎、菊五郎、玉三郎、勘三郎、時蔵、菊之助らである。長く歌右衛門と梅幸の時代が続いたからだが、藤十郎でさえ今春初めて歌舞伎座で踊ったくらいである。

その中へ坂東流の家元とはいえ、本来は立役であるはずの三津五郎が踊る機会を得たことは事件であるとさえいえる。しかも現行の演出・振付ではないところが素人目にもよく理解できるほど違っていて、何度も観たはずの『京鹿子娘道成寺』に発見がいくつもあり、新鮮な気持ち舞台と対峙することができた。

同世代の勘三郎が、自分の情熱の全てをぶつける完全燃焼型の踊りだとすれば、三津五郎はあくまでも日本舞踊本来の持つ味を大事に丁寧に踊り込んで盛り上げていく。古風であり、余計なものを削った演出であった。大きな違いは、まず衣裳である。道行は常磐津で踊られるが、全体に柔らかさが勝る踊りで赤い衣裳で始まり、赤い衣裳で終わる。引き抜きはあるし、定石通りの衣裳ではあったが、後から増えたと思われるような演出は、ことごとく削られていた。それが清々しく感じられたのが何よりだった。

まず三津五郎の踊りの美点は、気持の途切れない踊りであることだ。気持の流れを妨げるような行為、たとえば「恋の手習い」が終わってから手拭いを客席にまくような真似はしない。そんなことでお客の気を引くよりも、俺の踊りをじっくり観てくれと言わんばかりの集中力を、最後まで決して途切れさすことがなかった。それでは、観ていて疲れるものかというとそうではなく、流れるように綺麗な身体の線の変化が楽しめるし、超絶技巧を難なくこなす三津五郎の身体能力の高さにも感心させられた。「鐘にたいする執着心」といった、演目が持つ部分に対しては、ことさら思い入れを深くしないのも江戸っ子役者らしい解釈で心地よいのである。

歌舞伎役者らしい、六頭身の役者は少なくなっているが、勘三郎や三津五郎のように背が低く、顔が大きく化粧映えのする役者は少なくなってしまっている。そうした中で、彼らの踊りを観ると、彼らが江戸の名残を身体に刻みつけた最後の世代かもしれないと思った。この『京鹿子娘道成寺』は色々な意味で必見。他の演目に食指が動かなくても、幕見席であっても絶対に観るべきである。筋書の解説には、烏帽子を紅白の綱に巻き付けるなどと書かれていたが、歌右衛門型とは違う普通の演出だった。目を見張ったのは鞠唄の手踊りのあたり、床に触れんばかりに反り返る形の美しいことといったら…。言葉では到底再現は無理。特に道行の常磐津による柔らかさの表現は絶妙だった。全体に大人しい印象の演目で、じっくり踊りを楽しみたい人向けの舞踊だった。一巴大夫の出演で贅沢。

住まいの最寄り駅は、京成線の京成成田駅より、ひとつ上野寄りの「公津の杜」駅である。木内惣五郎が子供達と処刑されたのが公津村というのが、今の宗吾霊堂のあたりいうことなので自分のご当地の芝居である。なにしろ住まいから、宗吾霊堂も旧宅も甚兵衛渡しも、目と鼻の先で車で5分とかからずに行けてしまうのである。途中の京成佐倉駅の近くには、何かと話題の堀田氏の城跡が国立民俗博物館になっていたりするのである。

宗吾霊堂は春は花見の名所だし、夏はあじさいが見事であったりする。境内には「御一代記念館」といって、芝居の名場面を再現した人形66体、全13場面の「立体パノラマ」といったアトラクションがある。もっとも悲しくなるほど、ショボイ展示で場末感が漂うのがなんともいえない。甚兵衛渡し、妻子との別れ、直訴などの場面があって芝居の影響が色濃い施設である。最近は訪れる人が多いとは思えない。「佐倉義民伝」に対する思い入れが希薄になっているようにも思う。歌舞伎座の2階には、宗吾霊堂から本尊が出開帳されていたが、観客はあまり興味をしめしていないようだった。説明係の女性がパンフレットを配布していて一生懸命なのに気の毒だった。

肝心の芝居の方は、幸四郎の入魂の演技で落涙と言いたいところだが、すべては段四郎の甚兵衛(台詞の覚えの悪さはいつもの通り)の好演と、子供達の健気な演技力による勝利であった。それぞれの別れの場面は、切なくて悲しくて哀れで涙がこぼれた。客席の中には、なにが可笑しいのか笑っている人もいたが…。

三津五郎の幻の長吉など、効果的な登場ではなく、まるまるカットしてもいいくらい、後の場面に繋がらないのがもどかしかったりする。幸四郎に誠実な役など似合わないという先入観を払拭しても良いくらいの上出来だったのが意外な発見。女房の福助は、いつになく神妙で役者ぶりが一段と上がったようにも思えた。

哀切を極める雪の子別れでは、自己犠牲の使命感と親子の情愛の間で揺れ動く気持を幸四郎はよく表現していて見事。子役の名演技に助けられたとはいえ、今年の中では上位にランクされるべき芝居であった。それゆえにこそ、幻の長吉の不可解な登場には違和感を覚えたのである。本当に必要なのか再考するべきだと思う。

雪の子別れは涙でボロボロ。顔を直す暇もなく、場内が明るくなって舞台転換である。次の場面で紅葉が美しい寛永寺の舞台装置が出現すると、その美しさに客席からどよめきが起こった。他の観客のとっても素直な嬉しい反応であった。前場が悲壮なものだっただけに、ホッとするツボを押さえた演出で好印象である。そして命がけの直訴が聞き入れ、村を救えたという安堵の表情が、幸四郎はこれまた素晴らしかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます