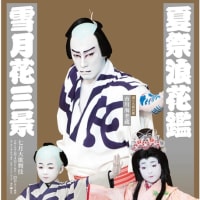

菊之助の前には、無限に開かれた道がある。と演劇界に「若手花形讃歌」を連載したときに書いた。現在の菊之助は国立劇場の歌舞伎鑑賞教室で『義経千本桜』の知盛さえ演じてみせた。音羽屋の芸というよりも岳父である吉右衛門に教えを乞い播磨屋の芸をも継承するという心構えだったのだろう。今月は『一条大蔵譚』で大蔵卿を演じているのもその路線に違いない。若手花形では勘九郎や七之助のように国立劇場の本公演に一度も出たことなのない役者もあり、歌舞伎鑑賞教室には人気の若手花形が出ないなかにあって、唯一の例外として菊之助は積極的に出演しているように思える。観客としては喜ばしいことではある。

先月は博多座で『藤娘』を踊った。六代目菊五郎から梅幸、先代芝翫、菊五郎を通して伝承された演目。美しくはあっても、玉三郎同様に腰高で安定しない身体は、多くの先輩が成し遂げていた内面から湧き出る想いというものに乏しかったように思う。視覚的には満足でも心に響くものがないのはぬけがらと同じだと思った。女形としてはポスト玉三郎の最右翼。でも立ち役にも見るべきものがある。将来が楽しみなのは言うまでもない。梅枝、右近、米吉といった若手女形の登場によって、以前の相手役不測の不安は解消されたけれど、どの方向へ向おうとしているのかは不明のままだ。歌舞伎の王道を歩む優等生で順風満帆すぎるのも気になる。

演劇界一月号 若手花形讃歌 尾上菊之助

無限に開かれた道

勘三郎襲名で空前の賑わいをみせた年の歌舞伎座で異彩を放ったのは七月の蜷川幸雄演出による『十二夜』だった。一本立てのシェイクスピア作品の上演。しかも若くして主役を演じた菊之助は、双子の兄妹である斯波主膳之助(セバスチャン)と琵琶姫(ヴァイオラ)を二役でという世界初の試みに挑戦して本領を発揮。さらに琵琶姫が男装して獅子丸(シザーリオ)を演じるという本来の趣向も加わって好演した。海老蔵が新之助時代に初演した『源氏物語』と同様に広く話題となってチケットが入手困難になるなど異例ずくめの公演となった。

画期的な企画が実現し成功したのは菊之助の若さと美貌と演技力もさることながら、新しい分野に挑戦しようとする気概があってこそである。女形から二枚目までを演じた祖父・梅幸や父・菊五郎が歩んだ道を同じく進もうとしているかにも思えるが、菊之助の眼差しはさらにその先の目標を見つめているような気がしてならない。彼こそは間違いなく二十一世紀の歌舞伎を背負って立つ存在の一人だからである。

さらにこの秋、東京の観客に菊之助の新たな魅力に目を見張らせる舞台が出現した。名古屋で初演され、春に京都で再演した『児雷也豪傑譚話』である。劇中では巫子に変装するほかは立役で通す。宙乗りや飛び六方、激しい立ち回りなど、前月までの清楚な女形や二枚目のイメージからは想像できないほど魂のこもった熱演を繰り広げた。

第一幕の幕切れは児雷也が蝦蟇、松緑の照秀が大蛇、亀治郎の綱手が蛞蝓に姿を変えての藤橋のだんまり。最後は花道で蝦蟇から抜け出て鷲に乗った児雷也が宙乗りとなる見せ場となる。演出の菊五郎は今回から定式幕の前にスクリーンを降ろし、菊之助の表情をテレビカメラで追って同時中継するという新機軸の工夫を加えた。

一階席からは鷲の大きな翼に隠れて児雷也の顔を見ることはできない。荒事の骨法にしたがい、鷲にまたがり両足の親指を立てたまま引っ込む菊之助はツケに合わせて空中で見得をきる。大画面に投影された表情の素敵だったことは嬉しい発見だった。瞳に宿る輝きの素晴らしさを一部の観客にしか見せられないのを菊五郎が演出家としての惜しんだとしても不思議ではない。映像に切り取られた大見得であっても心をときめかす熱があったからだ。

二十一世紀の観客はビデオやDVDなどによって簡単に歌舞伎を所有することができる。映像ソフトは現代の錦絵のような役割を担いつつある。そこで大きな武器となるのは、菊之助の若さと美しさ。さらに声の魅力である。劇中には剣の問答があるが、その台詞が明瞭で耳に心地よく響いたことは驚異的ですらあった。

まったく死角がないわけではない。絵になるコンビとして海老蔵と共演することも多いが、菊之助が立役を演じたときに誰が相手役になれるだろうか。いまだに女房役として認められるような若くて美しい女形は現れていない。柔らかさと繊細さに甘さを兼ね備えた二枚目としての最高の資質を埋もれさせたくはない。

また自身が女形を演じていると、無意識なのか突然に男の身体の線が出現することがある。兼ねる役者を目指すなら、それもひとつの個性として認めたいが、見た目のわかりやすさを求める現代の観客には受け入れられない場合も多いのではないだろか。

玉三郎と共演した『二人道成寺』や『加賀見山旧錦絵』では、将来の立女形となるべき運命を感じさせてくれた。今はまだ軸足は女形にあっても父親と同じく十六夜と清心、三千歳と直次郎、お富と与三郎、揚巻と助六など多くの演目で両方の役を演じられる可能性を秘めている。先代の辰之助という女形として格好の相手役を亡くした菊五郎は、ふた昔前までは考えられなかった法界坊にまで役柄を広げていったし、音羽屋ならではの世話物の傑作も多い。児雷也では他の追随を許さない遊び心に満ちたお虎という喜劇味をもみせてくれた。菊之助の前には無限に開かれた道がある。

先月は博多座で『藤娘』を踊った。六代目菊五郎から梅幸、先代芝翫、菊五郎を通して伝承された演目。美しくはあっても、玉三郎同様に腰高で安定しない身体は、多くの先輩が成し遂げていた内面から湧き出る想いというものに乏しかったように思う。視覚的には満足でも心に響くものがないのはぬけがらと同じだと思った。女形としてはポスト玉三郎の最右翼。でも立ち役にも見るべきものがある。将来が楽しみなのは言うまでもない。梅枝、右近、米吉といった若手女形の登場によって、以前の相手役不測の不安は解消されたけれど、どの方向へ向おうとしているのかは不明のままだ。歌舞伎の王道を歩む優等生で順風満帆すぎるのも気になる。

演劇界一月号 若手花形讃歌 尾上菊之助

無限に開かれた道

勘三郎襲名で空前の賑わいをみせた年の歌舞伎座で異彩を放ったのは七月の蜷川幸雄演出による『十二夜』だった。一本立てのシェイクスピア作品の上演。しかも若くして主役を演じた菊之助は、双子の兄妹である斯波主膳之助(セバスチャン)と琵琶姫(ヴァイオラ)を二役でという世界初の試みに挑戦して本領を発揮。さらに琵琶姫が男装して獅子丸(シザーリオ)を演じるという本来の趣向も加わって好演した。海老蔵が新之助時代に初演した『源氏物語』と同様に広く話題となってチケットが入手困難になるなど異例ずくめの公演となった。

画期的な企画が実現し成功したのは菊之助の若さと美貌と演技力もさることながら、新しい分野に挑戦しようとする気概があってこそである。女形から二枚目までを演じた祖父・梅幸や父・菊五郎が歩んだ道を同じく進もうとしているかにも思えるが、菊之助の眼差しはさらにその先の目標を見つめているような気がしてならない。彼こそは間違いなく二十一世紀の歌舞伎を背負って立つ存在の一人だからである。

さらにこの秋、東京の観客に菊之助の新たな魅力に目を見張らせる舞台が出現した。名古屋で初演され、春に京都で再演した『児雷也豪傑譚話』である。劇中では巫子に変装するほかは立役で通す。宙乗りや飛び六方、激しい立ち回りなど、前月までの清楚な女形や二枚目のイメージからは想像できないほど魂のこもった熱演を繰り広げた。

第一幕の幕切れは児雷也が蝦蟇、松緑の照秀が大蛇、亀治郎の綱手が蛞蝓に姿を変えての藤橋のだんまり。最後は花道で蝦蟇から抜け出て鷲に乗った児雷也が宙乗りとなる見せ場となる。演出の菊五郎は今回から定式幕の前にスクリーンを降ろし、菊之助の表情をテレビカメラで追って同時中継するという新機軸の工夫を加えた。

一階席からは鷲の大きな翼に隠れて児雷也の顔を見ることはできない。荒事の骨法にしたがい、鷲にまたがり両足の親指を立てたまま引っ込む菊之助はツケに合わせて空中で見得をきる。大画面に投影された表情の素敵だったことは嬉しい発見だった。瞳に宿る輝きの素晴らしさを一部の観客にしか見せられないのを菊五郎が演出家としての惜しんだとしても不思議ではない。映像に切り取られた大見得であっても心をときめかす熱があったからだ。

二十一世紀の観客はビデオやDVDなどによって簡単に歌舞伎を所有することができる。映像ソフトは現代の錦絵のような役割を担いつつある。そこで大きな武器となるのは、菊之助の若さと美しさ。さらに声の魅力である。劇中には剣の問答があるが、その台詞が明瞭で耳に心地よく響いたことは驚異的ですらあった。

まったく死角がないわけではない。絵になるコンビとして海老蔵と共演することも多いが、菊之助が立役を演じたときに誰が相手役になれるだろうか。いまだに女房役として認められるような若くて美しい女形は現れていない。柔らかさと繊細さに甘さを兼ね備えた二枚目としての最高の資質を埋もれさせたくはない。

また自身が女形を演じていると、無意識なのか突然に男の身体の線が出現することがある。兼ねる役者を目指すなら、それもひとつの個性として認めたいが、見た目のわかりやすさを求める現代の観客には受け入れられない場合も多いのではないだろか。

玉三郎と共演した『二人道成寺』や『加賀見山旧錦絵』では、将来の立女形となるべき運命を感じさせてくれた。今はまだ軸足は女形にあっても父親と同じく十六夜と清心、三千歳と直次郎、お富と与三郎、揚巻と助六など多くの演目で両方の役を演じられる可能性を秘めている。先代の辰之助という女形として格好の相手役を亡くした菊五郎は、ふた昔前までは考えられなかった法界坊にまで役柄を広げていったし、音羽屋ならではの世話物の傑作も多い。児雷也では他の追随を許さない遊び心に満ちたお虎という喜劇味をもみせてくれた。菊之助の前には無限に開かれた道がある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます