2016年11月4日、上諏訪温泉の油屋旅館に宿泊し、周辺を散策しました。阿部寛の映画「テルマエ・ロマエ」の撮影現場となった片倉館が日帰り温泉となっています。油屋旅館から数分のところなので、旅館到着後、お風呂に入りにいきました。入浴料は650円です。

片倉館 (重要文化財)

パンフレットより

「明治6年(1873)に岡谷で製糸業を興した片倉組の中で、後にシルクエンペラーと称されたニ代目片倉兼太郎は、大正末期にヨーロッパ、北米などへの視察旅行で地域住民への福祉施設が大変充実していることに感銘を受けました。地元の諏訪地方にも、そのような施設を作りたいと考え、片倉同族の有志より基金80万円(現在の数十億円)を集め、温泉大浴場やサウナなどを備えた文化福祉施設を建設しました。昭和3年(1928)に片倉館が諏訪湖畔に完成し、ほぼそのままの姿で現在に至っています。設計者は東京帝国大学卒業の森山松之助です。大浴場は天然温泉を豊富にたたえる大理石造りの浴槽は、100人が一度に入浴できるほどの広さと1.1メートルの深さがあります。底には玉砂利を敷き詰め、足の裏からの心地よい刺激が感じられます。ステンドグラスや周囲の彫刻、装飾も心を和ませます。」

諏訪市美術館 (登録有形文化財)

「昭和18年建築の旧懐古館、上諏訪温泉中心部に所在する片倉館の敷地内に建ち、建築面積400㎡、木造二階建、入母屋造桟瓦葺である。内外ともコンクリート造風の大壁とし、全体を和風意匠でまとめる。洋風意匠の片倉館と相まって、諏訪湖畔独特の景観に貢献している。」

諏訪湖畔

高島城三之丸跡地

丸高蔵店舗 (登録有形文化財)

「上諏訪市街の通りに西面して建つ。桁行10m梁間16m、木造二階建、切妻造妻入鉄板葺で、伝統的な民家形式である本棟造の建物である。一階の正背面に深い庇を設け、二階の中央に出窓を設けるなど、本棟造独特の陰影のある外観をもつ。」

丸高蔵吉沢蔵(登録有形文化財)

「店舗の南隣に建つ。桁行31m梁間10m、土蔵造二階建、南北棟の寄棟造鉄板葺である。東面に出入口を開き、外壁は漆喰仕上げで腰高に竪板を張る。正背面に下屋を張り出し、北面に平屋建の棟を付属する。老舗醸造所の風格を示す大規模な土蔵。」

三之丸温泉

上諏訪温泉周辺案内図

高島城

「天守閣概要、延面積381㎡、高さ20.2m、三層。天正18年(1590)、当時の諏訪領主諏訪頼忠が徳川家康の関東転封に従って武蔵国へ移った後、豊臣秀吉の家臣日根野織部正高吉が諏訪に転封、2万7千石を与えられ諏訪の領主となりました。高吉は安土城や大坂城の築城にも携わった築城の名主。転封の翌年、天正19年(1591)にはすでに城地の見立てと設計が終え、翌文禄元年(1592)に着工、慶長3年(1598)まで7年ほどかかって高島城を築城。城の際まで諏訪湖の水が迫り、湖上に浮いて見えたことから別名「諏訪の浮城」と呼ばれた。また「諏訪の殿様よい城持ちゃるうしろ松山前は海」と歌われた名城です。その後、関ヶ原の戦いで徳川軍の属した諏訪頼水(頼忠の子)は、慶長6年(1601)家康の恩恵によって旧領諏訪に帰り藩主となり、以降、10代藩主忠礼に至る270年の間、諏訪氏の居城としてその威容を誇りました。しかし明治4年(1871)廃藩置県により封建制のシンボルである城郭の撤去が決定、明治8年(1875)には天守閣の撤去が終了。諏訪市民の高島城に寄せる愛着は強く、昭和45年(1970)、天守閣が復興されました。」

冠木橋

隅櫓

冠木門

菊の展示をしていました。

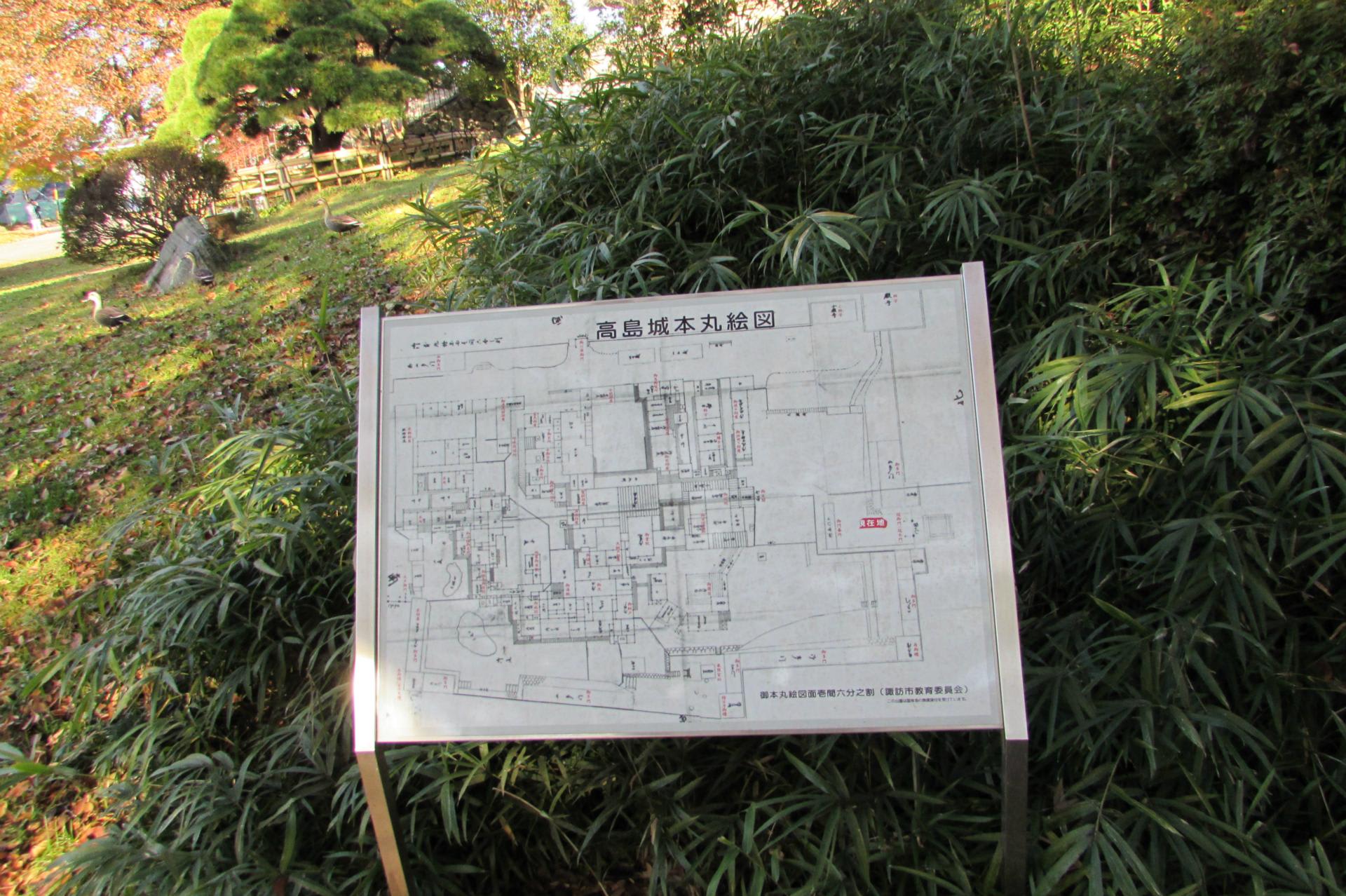

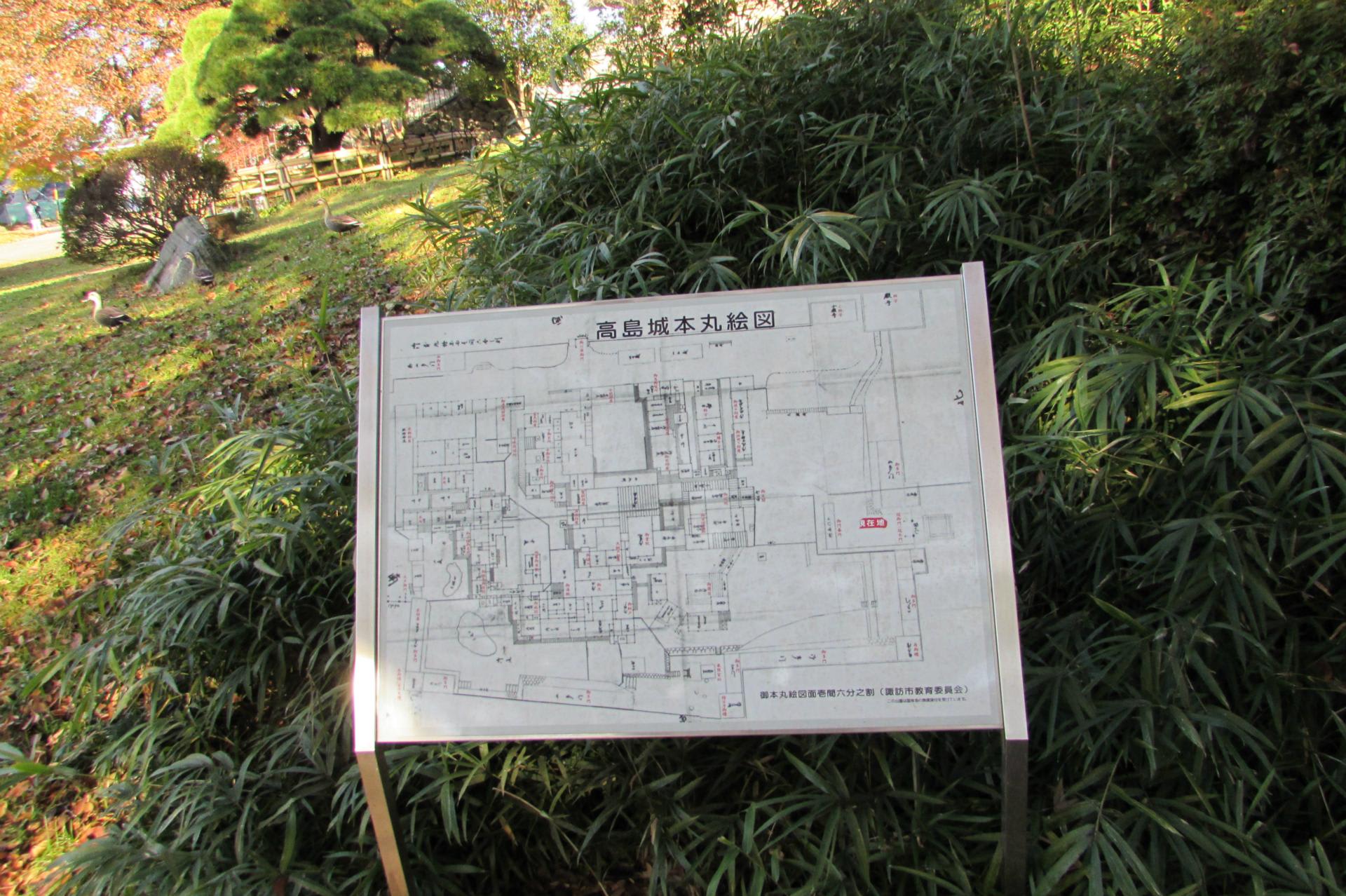

高島城説明書

石集配湯枡

川渡門

諏訪護国神社

堀で鴨が朝寝

隅櫓

山は薄く雪景色でした。

高島城横の高島農園直売所でりんごを買って帰りました。

片倉館 (重要文化財)

パンフレットより

「明治6年(1873)に岡谷で製糸業を興した片倉組の中で、後にシルクエンペラーと称されたニ代目片倉兼太郎は、大正末期にヨーロッパ、北米などへの視察旅行で地域住民への福祉施設が大変充実していることに感銘を受けました。地元の諏訪地方にも、そのような施設を作りたいと考え、片倉同族の有志より基金80万円(現在の数十億円)を集め、温泉大浴場やサウナなどを備えた文化福祉施設を建設しました。昭和3年(1928)に片倉館が諏訪湖畔に完成し、ほぼそのままの姿で現在に至っています。設計者は東京帝国大学卒業の森山松之助です。大浴場は天然温泉を豊富にたたえる大理石造りの浴槽は、100人が一度に入浴できるほどの広さと1.1メートルの深さがあります。底には玉砂利を敷き詰め、足の裏からの心地よい刺激が感じられます。ステンドグラスや周囲の彫刻、装飾も心を和ませます。」

諏訪市美術館 (登録有形文化財)

「昭和18年建築の旧懐古館、上諏訪温泉中心部に所在する片倉館の敷地内に建ち、建築面積400㎡、木造二階建、入母屋造桟瓦葺である。内外ともコンクリート造風の大壁とし、全体を和風意匠でまとめる。洋風意匠の片倉館と相まって、諏訪湖畔独特の景観に貢献している。」

諏訪湖畔

高島城三之丸跡地

丸高蔵店舗 (登録有形文化財)

「上諏訪市街の通りに西面して建つ。桁行10m梁間16m、木造二階建、切妻造妻入鉄板葺で、伝統的な民家形式である本棟造の建物である。一階の正背面に深い庇を設け、二階の中央に出窓を設けるなど、本棟造独特の陰影のある外観をもつ。」

丸高蔵吉沢蔵(登録有形文化財)

「店舗の南隣に建つ。桁行31m梁間10m、土蔵造二階建、南北棟の寄棟造鉄板葺である。東面に出入口を開き、外壁は漆喰仕上げで腰高に竪板を張る。正背面に下屋を張り出し、北面に平屋建の棟を付属する。老舗醸造所の風格を示す大規模な土蔵。」

三之丸温泉

上諏訪温泉周辺案内図

高島城

「天守閣概要、延面積381㎡、高さ20.2m、三層。天正18年(1590)、当時の諏訪領主諏訪頼忠が徳川家康の関東転封に従って武蔵国へ移った後、豊臣秀吉の家臣日根野織部正高吉が諏訪に転封、2万7千石を与えられ諏訪の領主となりました。高吉は安土城や大坂城の築城にも携わった築城の名主。転封の翌年、天正19年(1591)にはすでに城地の見立てと設計が終え、翌文禄元年(1592)に着工、慶長3年(1598)まで7年ほどかかって高島城を築城。城の際まで諏訪湖の水が迫り、湖上に浮いて見えたことから別名「諏訪の浮城」と呼ばれた。また「諏訪の殿様よい城持ちゃるうしろ松山前は海」と歌われた名城です。その後、関ヶ原の戦いで徳川軍の属した諏訪頼水(頼忠の子)は、慶長6年(1601)家康の恩恵によって旧領諏訪に帰り藩主となり、以降、10代藩主忠礼に至る270年の間、諏訪氏の居城としてその威容を誇りました。しかし明治4年(1871)廃藩置県により封建制のシンボルである城郭の撤去が決定、明治8年(1875)には天守閣の撤去が終了。諏訪市民の高島城に寄せる愛着は強く、昭和45年(1970)、天守閣が復興されました。」

冠木橋

隅櫓

冠木門

菊の展示をしていました。

高島城説明書

石集配湯枡

川渡門

諏訪護国神社

堀で鴨が朝寝

隅櫓

山は薄く雪景色でした。

高島城横の高島農園直売所でりんごを買って帰りました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます