脳腸相関が重要な役割を果たす病気がある。過敏性腸症候群(iritable bowel syndrome:IBS)である。

講演の中で彼(元ザ・フォ-ク・クルセダーズの一員精神科医北山修)は、情動を表現するのに、身体用語を使うこと、特に、消化器の用語を使うことを日本人の特徴として挙げていた。

ぬ

たしかに、日本では昔から「腹黒い」「腹が立つ」「腹の内を探る」「腹わたが煮えくり返る」「吐き気を催す」「虫酸が走る」「飲めない(話)」「喰えない(奴)」など、消化器の言葉を使っていろいろな感情・情動を表現している。

本書を読み進めると、脳腸相関を無意識のうちに表現した日本人の言語感覚の凄さがわかるだろう。

これ(身体からの情報・えもいえぬ感じ)をソマティック・マーカー(身体からの情報)仮設という。その代表的な身体情報こそ内臓感覚である。英語では「ガット・フィーリング」(gut feeling)という。

これ(IBS)はirritable bowel syndromeの略称である。Irritableは形容詞で「イライラした、過敏な、刺激に感じやすい」という意味、bowelは名詞で「腸」、syndromeとは「症候群」で、自覚症状や客観的な徴候のまとまりが、ある特定の異常を示すものをいう。ここでの異常とは、腹痛と下痢・便秘が関連して続くことである。

代表的な生理学者を挙げよう。ウォルター・キャノン(1871―1945)である。キャノンは、怒りや恐怖などの情動と同時に消化管運動が変化することを発見したが、その時、彼はまだハーバード大学医学部の学生であった。

キャノンの時代にアメリカで活躍する二人の日本人がいた野口英世と高峰譲吉である。

キャノンと因縁の深い日本の大学がある。東北大学である。東北大学医学部教授の佐武安太郎は、キャノンと競って副腎髄質ホルモンの生理作用を研究していた。

IBSは今、ローマⅢ基準という診断基準で判定されている。

腸は消化「管」とも呼ばれるように、管状の構造をしている。管の壁はちょうどバウムクーヘンのように何枚かの層が重なってできている。最も内側が粘膜層、真ん中の筋層、最も外側が漿膜層である。

腸の粘膜は自己と非自己がせめぎあう最前線である。このため、生体の中で最もと言ってよいほど、免疫系が発達している。マクロファージ、Tリンパ球、Bリンパ球、上皮内リンパ球、形質細胞、顆粒球、好酸球、肥満細胞、樹状細胞など、それぞれの役目を持った免役担当細胞ががんばっており、通行人が味方(食物)なのか、敵(病原体)なのかを区別して対処してくれている。

腸の中には気の遠くなる数の細菌がうようよしている。ヒト糞便内には一グラムあたり、一〇の十一乗個の細菌が生息している。腸全体では一〇〇兆個になる。細菌の種類も一〇〇から三〇〇種類はいるとされている。……。腸はこれら海千山千の微生物たちとうまく交渉しながら、乳酸菌のような善玉を味方につけ、赤痢菌のような悪玉の生体内侵入を防いでくれている。これらは、驚嘆すべき腸の働きのほんの一部である。

脳にある神経細胞は腸にもある。その神経細胞とシナプスの作動原理はその場がどちらでも変わらず、脳にも腸にも共通している。

しかし、進化の方向としてはどうであろうか? 明らかに、腸で作られ、うまく動いて生存に有利であったシステムを脳に応用したのである。……。生体が腸で開発したものを脳に使いまわしたのである。

腸の中に物が入ってくると、反射性の運動と内臓感覚が起こることが知られている。すなわち、①蠕動反射、②腸腸抑制反射、③消化管知覚の三つである。

ロバート・ファーチゴットという学者は血管を取り出し、血管の裏打ちをしている内皮細胞を傷つけると、血管平滑筋もアセチルコリンによって縮むことを発見した。

狭心症には経験的にニトログリセリンが投与されてきたが、ニトログリセリンは分子構造の中にNOを含んでいる。つまり、NOを生体に供給すると狭窄した冠血管や全身循環の血管を緩め拡張させるなどの作用により、狭心症を改善させていることが判明したのである。結局、血管内にアセチルコリンが増えてくると、血管内皮細胞からNOが出て、これが血管を弛緩させる原理がわかった。これは科学としては非常に大きな進歩で、これを解明する源流を作ったファーチゴットの研究がノーベル賞を取ったのである。

内臓感覚は普段は空腹感や満腹感、病的になると腹痛や腹部膨満感などとして自覚される。

内臓感覚は、血液の中に増えてくる科学信号による制御とともに、摂食と排便というヒトの重要な行動を左右しているのである。ただし、これらはスプラリミナルという、「意識に上る感覚」についての常識的な話である。ところが、内臓感覚には「脳には信号が入るが意識には上らない感覚」もある。これが、サブリミナルだ。

内臓からは意識に上らない感覚信号が常時脳に送られているからだ。つまり、腸からの信号はつねに脳に伝達されているのだが、これが脳機能によって、意識されたり、意識されなかったりする、というわけである。

刺激が小さい時には、刺激しても神経細胞は何も変わらない。ところが、刺激の大きさがある臨界値(しきい)を超えると、生理的に別世界になり、神経須細胞が急に興奮しはじめる。その臨界値のことを閾値(いきち・しきいち, threshold)という。知覚の閾値とは、刺激を感じはじめる値のことをいうわけである。

感覚(sensation)とは、刺激が加わった結果、感覚器官に加わった興奮が意識されることを指すのに対し、知覚(perception)とはある対象や思考に気づいたり、認識するようになる精神過程をいう。

脳腸相関という概念

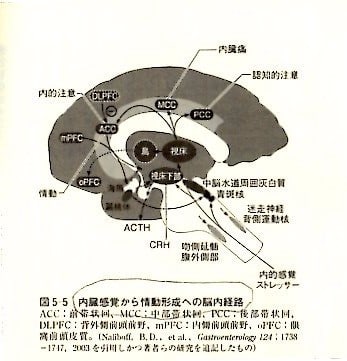

脳は、まず自律神経、それから、腸神経系を介して腸と接続している。

つまり、迷走神経の本務は、内臓を「支配する」よりも、内臓の信号を脳に「伝える」ことにあるようだ。

心療内科で行う心理療法には手順がある。発散→弛緩→認知変容→行動変容という順番だ。最初から性急に行動を変容させようとするのではなく、情動を言葉にする「発散」の過程がまず重要である。

自己開示というのは、心理学者ジェームズ・ペネベーカーが提唱した、自分の過去の体験を言葉にすることで、心理的な健康感が高まるという理論である。

しかも、日本の勤務医は、国際的に見れば、全く裕福ではない。収入は米国の同業者の五分の二以下である。

W・ジェームズ 「悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ」

W・キャノン 脳がストレスを感じ情動が生じた時に、消化管機能が劇的に変わる

「バロスタット」(風船)という検査法

腸を刺激すると、視床および情動の座である辺縁系が一番活性化するが、特に前帯状回、前頭前野、島皮質の活性化が顕著である。

アリゾナの神経解剖学者バド・クレイグの研究により、非常に面白いことがわかってきた。この細径知覚線維は、腸だけでなく、皮膚や筋肉にも分布しており、身体の生理的な状態をモニターしていることが判明したのである。これはどうも、もつと太い知覚線維とは別の役割を果たしているようだ。皮膚のより太い知覚線維は触覚などの微細な感覚の識別を行っている。これに対して、細径知覚線維の役割は、痛みの伝達であるが、それは触覚などの微細な感覚とは別物であって、重要な作用は恒常性(ホメオスタシス)を維持することだというのである。

恒常性とは、キャノンが提唱した概念で、生体内部の環境が異常値にならないように制御する力のことだ。この力はキャノンの考えでは、視床下部から指令を受けた自律神経とホルモンの作用の結果、生じるという。その恒常性のそのまた源流に、内臓感覚とその仲間の痛覚があるというのだから面白い。

島皮質、前帯状回、前頭前野は相互に線維連絡も豊富であり、これらが協調して、内臓感覚と情動を生み出しているようである。

情動とは、喜怒哀楽をいう。好き嫌いも情動である。しかし、厳密な定義にはこれでは足りない。喜怒哀楽や好き嫌いは脳の中で自覚される感覚である。脳科学の用語では、これを感情(フィーリング)という。情動(エモーション)という場合には、感情に加えて、胸がどきどきする、手に汗を握る、鳥肌が立つ、涙が流れる、破顔一笑する、真っ青な顔になる、肩が凝る、尿意を催す、青筋を立てるなどの、「身体の変化」を伴っている。

最近の脳科学は、情動を知情意の中で最も根源的な心理機能として捉えはじめている。

ラミナーニューロンが皮膚、筋肉、腸という一見ばらばらな臓器の恒常性維持のために働いているのは、このような生命の歴史を反映しているからではないだろうか。

すなわち情動を持ったことで哺乳類はほかの動物よりも生存に有利になったと考えられるのだ。

「おぼしき事いはぬは、げにぞ、腹ふくるる心地しける」『大鏡』序

ソマティック・マーカー(身体からの情報)仮設

われわれが意識しているか、いないかにかかわらず、身体からの情報(ソマティック・マーカー)が、情動形成に重要であることは多分間違いがなかろう。その上、これらの身体からの情報が、意思決定や行動選択にまで使われているかもしれないのである。著者のような心身医学徒には、実に魅力的な仮説である。

感覚の脳内処理には、刺激を加えても意識されないように処理されるサブリミナル処理、刺激が意識されはじめるリミナル処理、刺激を完全に意識するスプラリミナル処理の三つの過程がある。

IBSの危険因子の一つに「アレキシサイミア」という心理状態があることがわかり、現在注目されている。アレキシサイミア(alexithymia)とは、精神医学者P・E・シフネオスが提唱した、感情の言語化が困難な心理状態をいう。

ところが最近は、感覚こそ、脳機能の土台ではないか、と風向きが変化してきた。その中でも内臓感覚は依然として大きな謎に包まれている。脳腸相関の研究を契機として、その謎が次第に説き明かされようとしているのだ。

内臓からの求心性の信号と脳腸相関の先には、意識の根源を問い直すような壮大な地平も広がっている。

*二〇一七年三月二十五日抜粋終了。

*人体の摩訶不思議に生かされている事実を突き付けられました。

*読み進めていくにつれて、病理研究室の現場に引き込まれていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます