20/ 6/28(日)

○二宮神社(にのみやじんじゃ)

兵庫県養父市大屋町大杉865 拝観自由

鳥居を潜り階段を上がると正面に拝殿があり、

その奥の覆屋の中に本殿が置かれています。

本殿は、1828年(文政11年)に建てられ、

神社の屋根は、入母屋造りで屋根の正面に

千鳥破風と唐破風を付けた建物です。

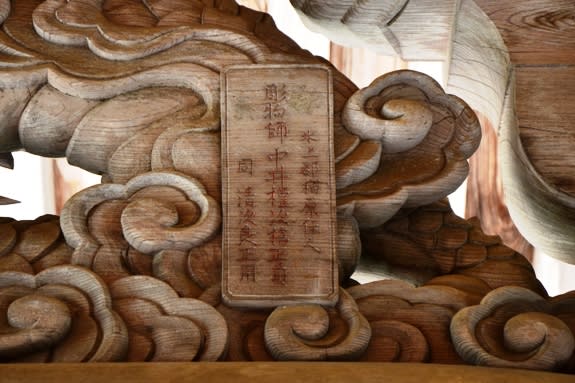

本殿彫刻は、中井権次正貞、中井清次郎正用、久須真助正笑。

拝殿は、中井貞胤(9代目喜一郎)作。

鳥居

拝殿

2015/ 6/28(日)

○一宮神社(いちのみやじんじゃ)

兵庫県養父市大屋町中209 拝観自由

神社裏山はカシ類、ケヤキ、イチョウなどの

木々に覆われ、石垣を配した神社の厳かな

雰囲気と相まって、鎮守の森として静寂な

佇まいを感じさせます。

平成16年に発生した台風23号で裏側の山が

土砂崩れを起こし、エノキの大木2本が本殿に

倒れて壊れました。

拝殿の龍は九代目中井権次喜一郎の作。

鳥居から

拝殿

壊れた本殿 拝殿横の建物に保管されています。

2015/ 6/ 6(土)

○高峰寺 (こうほうじ)

兵庫県朝来市物部448 拝観自由

趣のある石段を上がるとこじんまりとした本堂が正面にある。

作品は、龍の他に唐獅子、象、鶴、小鳥があり、

六代正貞の弟の中井清次郎正用の作。

刻銘 「彫物師 中井清次良正用」

2015/ 5/31(日)

○大原神社(おおばらじんじゃ)

京都府福知山市大原191-1 拝観自由

2014年の秋(11月9日)にも訪れたとこですが

主に安産祈願の神様として知られる神社で

創建は、仁寿2年(852)と伝わり、

現在の社殿は、寛政8年(1796)に再建された。

拝殿正面の迫力のある龍は、6代目中井権次橘正貞の作。

拝殿側面の龍は、久須善兵衛政精と中井丈五郎正定による天保8年の作。

拝殿

2015/ 5/24(日)

○光明寺(こうみょうじ)

京都府綾部市睦寄町君尾1-1 拝観自由

Wikipediaより

『君尾山略記』には、推古天皇7年(599年)、聖徳太子による開創と伝える。

大栄7年(1527年)、大栄の乱の兵火を受けて本堂、鎮守拝殿等を焼失した。

天文2年(1533年)以後、地元の有力者である上林氏により伽藍が再建されるが、

元亀3年(1572年)と天正7年(1579年)に明智光秀の焼き討ちにあい再び焼失。

現存する本堂の再建は天保7年(1836年)である。

本寺は、君尾山(581m)の中腹にあり、

駐車場から木々に覆われた急な石段を上がると

閑散としたなかに本堂があります。

本堂の正面中央には、力強い龍、左右に狛犬の彫刻があり、

他に象、兎、鯉、雲等。

作者は刻銘より、6代目中井権次正貞、中井清次良正用。

本堂

刻銘「彫物師 中井権次橘正貞、 同 清次良正用」

お堂

2015/ 5/24(日)

○八津合八幡宮(やつあいはちまんぐう)

京都府綾部市八津合町西谷 拝観自由

八幡宮の祭神は応神天皇で、伝えによると

建武二年(1335年)に元八幡の地より遷座

して再建、本殿は文化十二年(1815年)に

再造営された一間社流造りの建物である。

一の鳥居、二の鳥居を潜ると広い境内の奥に

拝殿と本殿があります。

本殿には、今にも動きそうな龍が睨みをきかし、

その周りに狛犬、鶴、象、力士、鳥、牡丹、菊、

雲等々の作品があります。

保存状態も良く、芸術性、文化財として

素晴らしい見栄えのある作品と思います。

彫り師は中井政忠、中井正貞親子による作。

二の鳥居から拝殿へ

拝殿

本殿

龍の後には刻銘なし

2015/ 5/23(土)

○額田一宮神社(ぬかたいっきゅうじんじゃ)

京都府福知山市夜久野町額田 拝観自由

創建は、欽明天皇15年(629年)とのこと。

神社に着くと、彫り物がないので場所を間違えたかなと

思いましたが、後ろに立派な建物があり、

龍が鋭い眼光で睨みをきかせていました。

龍の上にあるのは唐獅子でしょうか。

鬼ではないでしょうね。

刻銘がないので作者不明かな?

刻銘なし

2015/ 5/23(土)

○円了寺(えんりょうじ)

兵庫県朝来市山東町矢名瀬町622 拝観自由

階段を上がり釣鐘堂の中を潜って境内に入ります。

本堂はこじんまりとして親近感が感じられます。

隣が居住地と思われ、小学生らしい子供さんが

境内の掃き掃除をしていました。

暫くすると、住職さんが出てこられ、

「良い写真を撮って下さい。」

と挨拶される。

刻銘が屋号の「青龍軒」であることから

五代目丈五郎橘正忠以降の作品と思われます。

刻銘「栢原住 中井 青龍軒 彫刻」

2015/ 5/ 9(土)

まえがき

北近畿各地の社寺に龍や霊獣など数々の彫り

物の作品を残した彫物師、中井権次の足跡を訪

ねていきたいと思います。

中井権次顕彰会発行 ガイドブックより

「丹波の名彫物師」としてその名をはせる

柏原・中井家は、江戸時代の中頃から昭和初期

にかけて、丹波、但馬、丹後、播磨などの神社

仏閣に、龍や霊獣などの数々の彫り物の作品を

残した。

初代道源を祖とする柏原・中井家。

彫物師として活躍するようになったのは四代目

言次君音からで「権次」と名乗るのは、六代目

正貞からである。

中井権次一統による彫刻の特徴は龍にある。

龍の姿には力強さがあり、今にも動きそうな

躍動感がある。

4代目・・・中井言次君音(1722~1787没)

5代目・・・青竜軒中井橘正忠(1818没)

6代目・・・青竜軒中井権次橘正貞(1791~1855没)

7代目・・・中井権次正次(1823~1883没)

8代目・・・青竜軒中井権次橘正胤(1854~1928没)

9代目・・・青竜軒中井貞胤(喜一郎)(1872~1958没)

○長安寺(ちょうあんじ)

京都府福知山市奥野部577 拝観料300円

山門をくぐって境内に入ると拝観者は私一人。

住職さんが「こんにちわ」と挨拶され、

「中井権次の龍の作品を見に来たのです。」

と言うと、

嬉しいことに「ガイド作品マップ」を頂きました。

薬師堂の中に入るとうす暗く、薬師如来像が

鎮座している。

天井一面には、絵ではなく、彫り物の龍が鋭い

目で下界を睨みつけている。

山門

大方丈

薬師堂

薬師堂の天井彫刻 中井丈五郎正忠の作

刻銘「柏原之住人 中井正忠」

唐獅子でしょうか

開山堂