スパム問題についてはわが国の法規制の現状は4月23日の本ブログでも紹介した。この問題の解決には総務省の「迷惑メールへの在り方に関する研究会」報告の内容どおり、国際協調と業界の自主的規制は欠かせない点であろう(プライバシー問題や言論の自由の問題と平行しての話ではあるが)。 実際、自主規制に関して先行したかたちで取り組んでいる米国では、2002年2月に業界団体である「Direct Marketing Association:DMA」は自主規制ガイドラインを発表し、また法規制を支持する方針を明らかにしている。(DMAは2006年2月1日から電子メールマーケティングのセキュリティ対策としてメッセージ識別・認証システムを実施している)(筆者注1)

一方、オーストラリアの電気通信監督機関である「オーストラリア連邦通信メディア庁(ACMA)」は、同国のスパム法「 Spam Act 2003」や「1997年電気通信法(Telecommunication Act 1997)」(筆者注2)の実施責任を負うものであるが、2006年3月末に同国内で営業する689社のISPに対し、ヤフーやMSNホットメールと同様に、本年7月16日以降法律遵守状況のチェックを受ける義務を織り込んだ業界(Internet Industry Association)が策定した「実践綱領(Code of Practice)」を正式にACMAに登録した。(筆者注3)

1.スパム対策自主綱領策定の背景

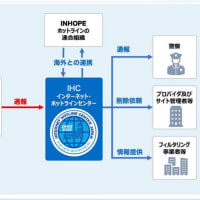

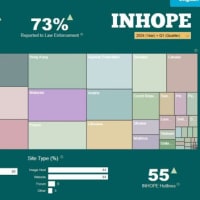

同国では、2003年アンチ・スパム法の制定により同国内を発信地とするスパムの件数の割合が過去1年間で2%から1%に減少し、今回の綱領によってさらに減少することが期待されている。しかしながら、これで十分とはいえないとの問題指摘もあり、ACMAは自主綱領の策定にあたり、これら事業者に対し、①技術的な具体的対応策、②消費者教育や理解度向上策、③国際的な協調(国際電気通信連合:ITUはISPの自主規制強化ならびにスパム阻止のための刑罰強化を求めている)を求めている。

2.ACMAの取組姿勢

WatchdogとしてのACMAは、本自主綱領違反行為に対しては1千万豪ドル(約8億4千万円)の罰金を科すよう連邦裁判所に要請するとしている、一方でACMAはスパム排除のために業界が共同した行動をとることを期待している点を協調している。したがって、今後ACMAは関係企業と連携を取り、遵守命令を発する前に警告を鳴らすことになろう。

3.「実践綱領」の内容

全体で29頁ものであるが、ここでは注目すべき点を中心に解説しておく。

(1)A編:前書き

①業界自主綱領の策定の法的根拠・・「1997年電気通信法」112条3B項(ISP等e-marketing業者においても公益性を有することから自主規制が義務付けられている。

また、同法113条では自主綱領に盛り込むべき項目例示が定められている。これらに基づきISP業界団体であるIIA(Internet Industry Association)、WAIA(Western Australian Internet Association)、SAIA(South Australian Internet Association)等が中心となって国内ISP25社による専門委員会を組成して取りまとめた(策定に当たっては、当然同国のプライバシー委員会や消費者協会等のパブコメを求めている)。

②範囲と目的

③専門用語の解説

(2)B編:対象となる情報の規定

(3)C編:法執行に関するACMA等監督機関等との協調活動

(4)D編 :スパム・フィルターの提供サービス

ISPは加入者に直接又はホームページの目立つ箇所を使ってスパムフィルターの提供を行わねばならない。この場合、ISPはその機能などに応じた合理的な費用を請求することが出来るが、入手方法やアップデートについてのフォローも必要である。

(5)E編:ISPの負うべき技術面の義務

①ISPは、第三者に代って向けられたメールについて許可するという自らが管理する着信接続(inbound connection)を制限できる。この制限はサービス促進する目的で配するユーザーグループ内でのサービスの場合に限られる。

②ISPは加入者に対しても前項に基づき制限することを要求できる。

③ISPは、「Acceptable Use Policy:AUP」を提供しなければならない。これは、第三者に代って向けられたemail(不正なシステム構成(mis-configuration)の有無に係らず意図的になされたもの、トロイの木馬やウイルスに限られない)について、ISPが着信接続に疑いを持った場合に直ちに接続遮断することに関する条項である。

(6)F編:スパムに関する報告義務

(7)G編:顧客やISPに対する苦情の取扱い

①顧客からのスパムについての苦情

②ISPによる綱領違反についての苦情

(8)雑則

①施行日

②見直し日

(9) 専門委員会の委員名簿一覧

(10)附表:AUPのフラグ表

4.わが国の自主的取り組み事例

わが国では2002年にISP等通信事業者が中心となって「迷惑メール対策連絡会」を設立している。2003年6月には「迷惑メール防止関係法等にコンプライアンスした事業のための広告メールガイドライン(オプトイン、オプトアウトの基本的な考え方が織り込まれている)」を策定している。また、個別事業者団体の具体的活動としては社団法人「日本テレマーケティング協会」の「迷惑セールス電話拒否サービス制度」が注目されよう。(筆者注4)

一方、米国の連邦取引委員会(FTC)が中心となって取り組んで2003年6月に開始した「Do Not Call (電話勧誘拒否登録制度)」(筆者注5)の評価も分かれているが、いずれにしてもIT社会の影の問題として本格的に取り組むべき重要課題といえよう。

*************************************************************************

(筆者注1) DMAのマーケティング電子メールの正規性認証についての詳細は別途取り上げる予定であるが、ここでは認証システムの2月1日実施に関するDMAのサイト説明の関連URLのみ挙げておく。

http://www.the-dma.org/cgi/dispannouncements?article=425++++++

なお、2018年5月、ANAはデータ&マーケティング協会(旧ダイレクトマーケティング協会:DMA)を買収した。 この買収により、両方の組織の全体的な戦略が単一のブランドの下で調整され、マーケティングのすべての側面にサービスを提供することに専念する米国最大の業界団体が設立された。これで、DMAのWebサイトがANAに完全に組み込まれた。

(筆者注2)「Telecommunications Act 1997」

(筆者注3) 実践綱領のURL.

https://data.allens.com.au/pubs/pdf/cmt/fotelapr06.pdf

なお、オーストラリア政府は2004年12月に電気通信法112条1A項に基づきISP等関係業界による包括的なスパム要綱やガイドラインの策定に資するため「Australian eMarketing Code of Practice」策定している。

https://www.accc.gov.au/system/files/public-registers/documents/D06%2B40607.pdf

(筆者注4) 「迷惑セールス電話拒否サービス制度」のURL.

https://www.commufa.jp/services/phone/option/number-refuse.html

(筆者注5) 米国「Do Not Call制度」の紹介記事例.

〔参照URL〕

ACMA: http://www.acma.gov.au/ACMAINTER.2097430:STANDARD:pc=PC_2008

http://www.afa.org.au/public/content/ViewCategory.aspx?id=313

https://www.findlaw.com.au/news/4203/acma-registers-internet-industry-code-on-spam.aspx

*************************************************************

Copyright @ 2006 芦田勝(Masaru Ashida ). All rights reserved.No reduction or republication without permission.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます