早弾きの屋慶名こはでさ節(早弾きでない曲もある)は、私にとっては取りつきにくい曲だ。なぜなら同じ「尺」の音が、途中で音程が変わるからだ。

途中で「転調」しているという説もあるが、それだけでは解決できない微妙な音の流れなのだ。これは、どこに問題があるのかずっと悩んでいた。

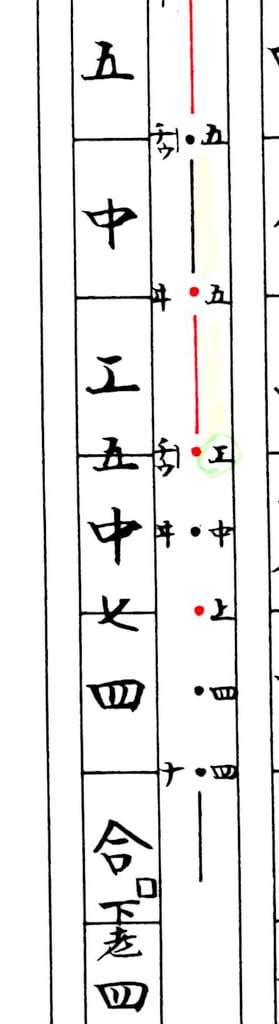

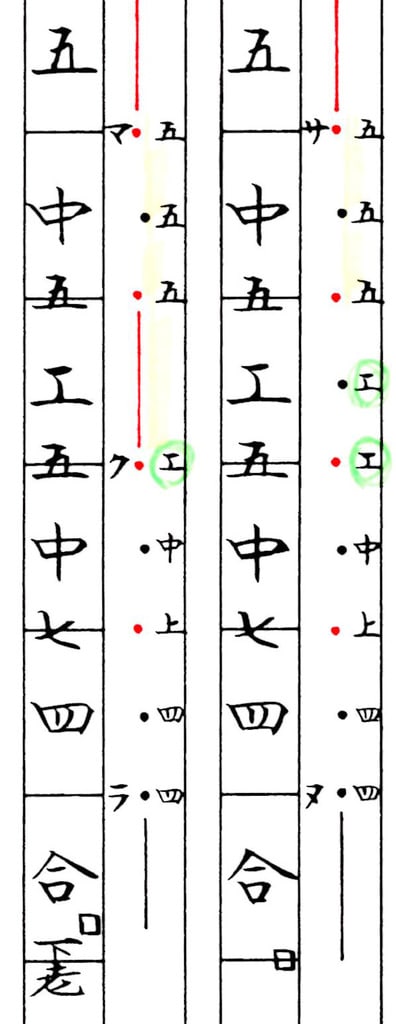

工工四が間違っている?いやそうではない。工工四は「尺」としか書いてないので、見た目では低い「尺」か半音高い「尺」かは区別できない。では、師匠から弟子への伝承が昔どこかの段階で間違って伝えられた?いや、そうではない。

いろいろと悩んだ結果、これはどうも「西洋音楽にずっと慣れているから。」という事に気が付いた。どういうことかと言うと、琉球古典音楽は西洋音階ではないので、考え方が全く違うのだ。例えばインドの「シタール」の音楽はどうだ?アフリカの楽器「コラ」の音楽はどうだ?西洋音楽の音階では解決できないではないか。中近東の「ウード」に至っては、半音ではなく「4分の1音」もある。

つまり、ひとつの曲の中で音が変化するのは「そういう音楽」だからなのだ。「転調」しているというのも西洋音楽的な考え方ではないか。琉球古典音楽は世界レベルで見れば「民族音楽」なのだ。だから悩むことはない。そのまま覚えるしかないのだ。