● シェールオイル採取成功 秋田・鮎川油ガス田、国内初 gooニュース

2012年10月4日(木)07:57

(産経新聞)

資源開発大手の石油資源開発は3日、秋田県由利本荘市の鮎川油ガス田で、地中深くの岩盤に含まれる石油「シェールオイル」の試験採取に成功した。日本国内でシェールオイルが掘り出されるのは初めて。平成25年度にも新しい井戸を掘って試験生産を開始する。

資源開発大手の石油資源開発は3日、秋田県由利本荘市の鮎川油ガス田で、地中深くの岩盤に含まれる石油「シェールオイル」の試験採取に成功した。日本国内でシェールオイルが掘り出されるのは初めて。平成25年度にも新しい井戸を掘って試験生産を開始する。

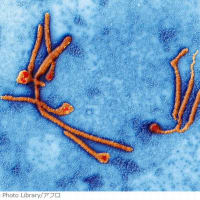

シェールオイルは「頁岩(けつがん)」と呼ばれる硬い岩石の隙間にあり、広範囲の地層に含まれているため、日本で採れる新資源として、期待されている。

同社は、今月1日から採掘に着手。地下約1800メートルの岩盤にポンプで塩酸などを送り込み、原油が出 る隙間をふさぐ石灰岩などを溶かす作業をしていた。3日朝、井戸から採取した液体を分析した結果、原油が確認された。

る隙間をふさぐ石灰岩などを溶かす作業をしていた。3日朝、井戸から採取した液体を分析した結果、原油が確認された。

シェールオイルの生産は、海外で盛んだが、国内では採算や技術的な問題から行われていなかった。鮎川油ガス田周辺の埋蔵量は約500万バレルと推定され、秋田県全体では、国内年間消費量の1割弱にあたる量の1億バレル程度が埋まっているとみられる。同社は、コストと採取可能量の検証を踏まえ、石油元売りへの販売などの事業化に踏み切る考えだ。

● シェールオイル試掘成功 豊富な海洋資源 「国産エネ」急務 gooニュース2012年10月4日(木)07:57

(産経新聞)

石油資源開発はシェールオイルの試験採取に成功した。資源調達を海外に頼り切ってきた日本が、国内にエネルギー源を求め始めた姿を鮮明にした。関西電力大飯原発3、4号機を除く原発の再稼働にめどが立たない中、中東情勢は緊張。新興国のエネルギー需要も高まっているだけに、新たな資源開発は急務だ。

石油資源開発はシェールオイルの試験採取に成功した。資源調達を海外に頼り切ってきた日本が、国内にエネルギー源を求め始めた姿を鮮明にした。関西電力大飯原発3、4号機を除く原発の再稼働にめどが立たない中、中東情勢は緊張。新興国のエネルギー需要も高まっているだけに、新たな資源開発は急務だ。

◇

日本海沿岸10府県の知事らが3日、資源エネルギー庁を訪ね、天然ガス成分が海底の地層に堆積した「メタンハイドレート」開発の加速を要望した。日本近海には、国内天然ガス消費量の100年分に相当するメタンハイドレートがあるともいわれ、ガス田の多い日本海側にも、豊富に埋まっていると有望視しているからだ。

◆自給率4%

開発を急がせる背景には「エネルギー安全保障にとって重要」(新潟県の泉田裕彦知事)との認識がある。「技術や取り組みでは日本が独走状態だが、韓国や中国も急速に関心を高めている」(石油天然ガス・金属鉱物資源機構=JOGMEC)とされ、海洋資源を狙っているのは、日本だけではない。

国内の資源開発の必要性は高まるばかりだ。

日本が自前で生み出せるエネルギーは水力発電が中心で、エネルギー自給率は4%と極めて低い。しかも、ほとんどの原発が停止している。エネルギー源の8割は石油や天然ガスなどの化石燃料に依存、平成24年度の輸入額は原発停止で、東京電力福島第1原発事故の影響が限定的だった22年度と比べ、4兆5千億円増えて22兆6千億円にのぼる見通しだ。中東情勢の緊迫化で原油価格が上昇すれば、輸入価格がつり上がり国富の流出を拡大させる。リスク回避のため、可能な限りのエネルギー確保が迫られている。

◆大きな一歩

自給率向上対策の一環として、政府は、JX日鉱日石開発に新潟県佐渡南西沖での油ガス田探査事業を約100億円で委託した。来春の試掘結果次第では、「国内最大級の油ガス田になる可能性がある」(同社)という。メタンハイドレートは、愛知県沖の東部南海トラフの海域だけで国内消費量の13・5年分を採掘できることが確認されている。JOGMECは今年から世界に先駆けテスト生産に着手。商業化のめどは30年度の見込みだ。

試験採取に成功したシェールオイルの埋蔵量は、秋田県全域でも国内の年間石油消費量の1割程度にすぎない。それでも、エネルギーをめぐる難題を抱える日本にとっては、資源開発技術の向上にもつながる大きな一歩といえる。

◇

【用語解説】シェールオイル

泥土が堆積して固まった地下の「頁岩(けつがん=シェール)」に含まれている石油。採掘が難しく、ほとんど手付かずの資源だったが、原油高を背景に天然ガスの「シェールガス」と同じく、注目されている。北米では本格的な生産が始まっており、日本の大手商社も事業に参加。シェールオイルには丸紅、シェールガスでは三井物産などが開発に加わっている。

● シェールオイル試掘成功 低い歩留まり、規制懸念も 課題はコストと環境 gooニュース2012年10月4日(木)07:57

(産経新聞)

技術進歩と原油相場の高止まりで、商業化が視野に入ってきた日本産のシェールオイル。資源に乏しい日本だけに、実現に期待感が膨らむ。本格的な生産に移れるかは、コスト削減を含めた採算性と環境対策の成否にかかっている。

「シェール革命」-。頁岩(けつがん)の間に埋まっていた未採掘の資源活用を米国では、こう呼んだ。資源開発できる場所が都市部などにも広がり、世界的なエネルギー需給の緩和につながる可能性があるからだ。

米国では、2000年代から、シェールオイルと同じ地層にある天然ガス「シェールガス」の開発で先行。ノウハウは、シェールオイルに応用されている。

これにより、1970年をピークに減少していた米国の石油生産量は2009年から増加に転じたほど。シェールオイルの生産が、供給量を押し上げたためだ。

ただシェールオイルは、ガスよりも、採掘が難しいという課題を抱える。気体に比べ取り出しにくく、実際の埋蔵分から採掘できる歩留まりは、ガスの2~3割に比べ、数%と少ないのが実態だ。石油資源開発の担当者も「採掘コストも高く、安定して長期的に産出できなければ、商業ベースに乗らない」と指摘。技術開発が商業化のカギだ。

さらに、環境対策も見逃せない課題だ。

米国ではシェールガスの開発ラッシュが住宅密集地のそばにもおよぶ。「台所の蛇口から炎が出た」といった訴えさえあり、当局が地下への薬品注入規制などの強化に乗りだしている。鮎川油ガス田で採用された、塩酸注入は既存鉱法で認められていたため、追加許認可は必要なかったが、水圧で破砕する新技術や掘削範囲拡大の場合には、環境問題が浮上。採取に制限がかかる可能性がある。