「漢方と気功で健やかライフ」サークル教室は2020/02/08・今回で最終回となりました。本当にありがとうございました。思えば11年間ものお付合いになります。送別会を含め皆さんからの温かいお心をいただき本当に幸せです。皆さんとの出会・出愛は一生の宝物です。私はこれからもより修行を深めていきたいと考えております。またいつかお会い出来る時を楽しみにしています。

「漢方と気功で健やかライフ」日吉サークル会の皆様、お疲れさまでした。

数日前に春風が吹き 花粉症も始まっているころですが、今回は春の季節に向けての養生法について説明をさせていただきました。

「陰陽五行説」を使って自分の体質なども知りながら、春の季節にはどうのようなお茶、ハーブが良く、アロマオイル、薬膳や漢方薬を利用できるか、その利用の仕方をお伝えしました。

陰陽五行説は漢方や鍼灸など東洋医学だけでなく、人間関係の仕組みについても理解する上でつかえることを簡単に紹介させていただきました。

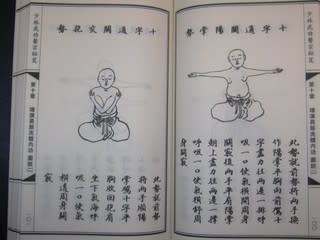

気功養生法としては「床上八段錦・保健功・自己按摩マッサージ」の方法をご紹介しました。

スペースを気にしないで自分で自己マッサージができる気功法です。学んできた「静気功・マインドフルネス」と「動気功」に加えて行なうと効果は絶大ですので、出来るだけ毎日続けることをおすすめします。

※花粉症の人は食事として辛い品、香辛料の強い品、アルコール類は炎症をましますので避けましょう。アレルギー体質の方は砂糖、糖分、脂っこい品も多く取り過ぎないように注意しましょう。東洋医学では甘酸っぱい果物は「肝」に入り春の季節の午前中はさらに良いとされています。緑黄野菜も多く取りましょう直接ミキサーで作るジュースは天然の酵素の働きも良好ですからおすすめです。アレルギーに対しての漢方薬を飲む方は水を多めに飲み利尿により浄化を高めることも良いかと思います。

←嵩山少林寺伝統気功法の書

←嵩山少林寺伝統気功法の書  ←お祝いの日によく出される健康に良いという「八宝茶」

←お祝いの日によく出される健康に良いという「八宝茶」

←気、血を補い不眠にも良いといわれる「竜眼肉」のお茶、わりと美味しい漢方茶

←気、血を補い不眠にも良いといわれる「竜眼肉」のお茶、わりと美味しい漢方茶

気功法の洗髄経

気功法の洗髄経

「漢方と気功で健やかライフ」日吉サークルの皆さんお疲れ様でした。今年も皆様にとって健康・健幸で良い年でありますようにと願っています 。

漢方茶を作ったのでのんでもらいました。

元気を補いたい場合は「人参・大棗茶」を飲んでいただいてます。コレステロール、中性脂肪、高血圧などの気になる方は「杜仲のお茶」をおすすめしました。 気功法など運動療法をやる場合は上手に生薬を使うと有効なので、利用していますが、その違いを感じていますでしょうか?

いろいろな型や姿勢をとり動かしたりしますが。それぞれの型をじっとしてみて「静」を感じてみるのも良い体感を得られるでしょう。座禅や瞑想はその一つの方法ですが、仰臥禅→座禅→行禅・動禅へとつながることを認識しておきましょう。

気功の三調 姿勢の調整、呼吸の調整、心の調整を意識してこの三要素が一つとなって感じるように練習をしてください。

そして、言葉のエネルギーはとても大切です。思考から言葉が発せられますが、自分には声に出さなくても心の中で言葉を聞いていますので、そのエネルギーを受けます。その言葉を無視しないで、言葉のエネルギーを知って上手に使うことをおすすめします。

動き、行動というものは、脳で思考して心に伝わり体が動いています。この現象は思考と心の作用の現れだと知って感情をコントロールできるように練習していくのも気功法の良さだと思います。

心身のバランス不調からくる苦痛を取る方法として緩和な生薬を使った漢方療法と気功運動法を併用すると相乗効果が得られますので上手に利用してみましょう。

気功教室の皆さんお疲れ様でした。12月にはいり寒い日が続くようになりました。風邪などかからないように冬の養生をこころがけ乗り越えていきましょう。

今回は冬の養生法 「漢方薬 薬膳 気功養生法」について説明し実践を行ないました。

冬は「腎じん」の季節

寒く乾燥する冬は、体が冷え、代謝が低下し、気血の循環が悪くなる季節です。

東洋医学では、冬は「腎(じん)」が最も影響を受ける季節と考えます。

腎とは、「生命力のもととなる臓」です。体内の水分代謝のコントロールや、ホルモンや免疫系の調節、成長と発育、生殖器や泌尿器に関係しています。 また、乾燥した空気による、喉の乾燥や、風邪、乾燥肌や皮膚のかゆみが気になります。呼吸器や皮膚と関連する「肺(はい)」を補うこともとても大切です。

冬の食養生のポイント

①腎を補う食材をとりましょう。

くるみ、羊肉、鶏肉、えび、山芋、ブロッコリー、

シナモン山椒、クコの実、黒ゴマ、にら、うなぎ、カツオ

②肺の機能を高める食材をとりましょう。

もち米、山芋、うなぎ、はちみつ、にんじん、ユリ根、

牛乳チーズ、松の実、クコの実

③体を温め、陽気を蓄える食材をとりましょう。

ねぎ、ショウガ、山椒、丁子、胡椒、シナモン、黒砂糖

④血液の流れを整える食材をとりましょう。

酢、少量の酒、ウコン、紅花、サンザシ、よもぎ

おすすめ生薬

※桂皮

(ケイヒ、シナモン)

クスノキ科の常緑高木、ケイ(Cinnamomum cassia)の樹皮

[五性]大熱[五味]甘・辛

[帰経]肝・腎・脾

[主な作用]血行促進、手足の冷え、カゼ、胃痛、生理痛、下痢、関節痛

からだを温める力に優れる食材です。カゼの初期や、冷えによる生理痛に特におすすめです。

❖使い方❖

スパイスとしてお料理やお菓子作りに。

生姜と一緒に紅茶に入れるのがお勧めです。

※ニンジン

(朝鮮人参)

ウコギ科の多年草、オタネニンジン(Panax ginseng)の根

[五性]微温

[五味]甘、苦

[帰経]肺、脾

[主な作用]疲労回復、虚弱体質、病後の体力回復、全身倦怠感、呼吸困難、息切れ、喉の渇き、健忘、動悸、精神安定

古より不老長寿の妙薬として珍重されてきました。気を補う力に大変優れます。

❖使い方❖

・1日3gをお茶にして。

・野菜スープに入れて、手軽に滋養薬膳 スープに。

※生姜 (ショウキョウ)

ショウガ科の多年草、ショウガ( Zingiber officinale )の根茎を乾燥したもの

[五性]微温

[五味]辛

[帰経]肺・脾・胃

[主な作用]解熱作用、鎮痛作用、鎮咳作用、鎮吐作用、解毒作用

風邪の時におすすめの食材です。 胃腸の機能を高める力も優れています。

❖使い方❖

通常のショウガと同じように、煮物やスープに利用しましょう。

※乾姜 (カンキョウ、蒸し生姜)

ショウガ科の多年草、ショウガ( Zingiber officinale )の根茎を蒸してから乾燥したもの

[五性]大熱

[五味]大辛

[帰経]心・肺・脾・胃・腎

[主な作用]健胃作用、去痰作用、温熱作用

通常の生姜より温めの力がさらに強く、体の芯から冷える方におすすめです。

❖使い方❖

通常のショウガと同じように、煮物やスープに利用しましょう。

※大棗 (タイソウ、なつめ)

クロウメモドキ科の落葉高木、ナツメ(Ziziphus jujuba)の果実

[五性]平

[五味]甘

[帰経]脾、胃

[主な作用]滋養強壮、老化防止、精神安定、不眠、貧血

気や血を補う力を持ち、滋養強壮に優れます。心と体の両面に栄養を与え、不眠やストレスに効果的です。

❖使い方❖

おかゆやお茶としていただきましょう。ドライフルーツとしてそのまま召し上がるのも手軽でおすすめです。

※枸杞子 (くこの実)

ナス科の落葉低木、クコ(Lichium chinensis)の成熟果実

[五性]平

[五味]甘

[帰経]肝、腎、肺

[主な作用]高血圧、めまい、耳鳴り、視力回復、老化防止、腰や膝のだるさ

楊貴妃や文徳天皇、徳川家康らも愛用していたといわれる高滋養食材。ビタミン、ミネラルを豊富に含み美容効果も期待できます。

❖使い方❖

そのまま食べるのがお勧めです。

お粥やスープでもおいしいく召し上がれます。

冬の薬膳 おすすめ料理

※疲労がとれすごく温まり、精を養い元気がでます!

※「 参鶏湯サムゲタン 」

代表的な薬膳料理、滋養強壮、疲労回復に

[材料]

骨付き鶏肉・・・500g ニンニク・・・・2~6片

しょうが・・・・3片 人参・・・・・・3~10g

なつめ・・・・・10個 クコの実・・・・30粒

くり・・・・・・10粒 もち米・・・・・1合

水・・・・・・・適量

[作り方]

①材料は軽く水洗いし、もち米とクコの実以外の材料をすべて鍋に入れ、1時間以上煮込む。

②①にもち米を加えて30分さらに煮る。

③②にクコの実を加え15分煮込んだら出来上がり。

※冬の養生漢方薬

当帰養血精(とうきようけつせい)

❖効能効果❖

更年期障害、頭痛、肩こり、貧血、腰痛、めまい腹痛、のぼせ、耳鳴り、冷え性、生理痛、生理不順

海馬補腎丸(かいまほじんがん)

❖効能・効果❖

滋養強壮、肉体疲労、虚弱体質

冬の本格漢方薬

❖風邪のひきはじめ❖

葛根湯、桂枝湯、香蘇散 など

❖咳❖

五虎湯、麦門冬湯、清肺湯 など

❖冷え症❖

当帰四逆加呉茱萸生姜湯、当帰芍薬散、真武湯 など

❖下半身の冷え、だるさ❖

八味地黄丸、牛車腎気丸、五積散 など

以降は

気功養生法の説明をしました。

冬は腎の陽をおぎなうことが大切です。気功法は多くの功法がありますが、今回は、いつでもどこでも出来る、基本的な呼吸とイメージを用いて行なう「静気功法」をご照会しました。

「少林寺一歩座禅気功」について 説明をし実践していただきました。座禅の姿勢なので瞑想のようですが、リラックスして静かな心もちで、イマジネーションをフルに用いるなど、心身の開放感と丹田を温める効果もあります。このような練功でイメージ力を鍛錬していくと、体を温めることもイマジネーションでコントロールできるようになります。体を温める生薬のお茶などを上手にもちいて行なうとより効果を実感できます。瞑想の前や後に飲むとその違いがわかるでしょう。

「動気功法」である 少林寺四段功と少林寺養生六式と共に練習することで、より良い効果が期待できます。

少林寺・禅宗では座禅する時に一切の意識を消し「無」「空」を求める方法と良い意識イマジネーションを用いて「天人地合一」の境地を感得する方法があります。今回はそのイマジネーションを用いておこなう座禅気功・静気功法と思ってよいと思います。

続けて練習することで心身が温かくなるだけでなく良い心の解放がおこり効果がえられるように指導しています。ゆったりした気持ちで楽しむようにおこないましょう。

なし

なし  白キクラゲ

白キクラゲ  ゆりね

ゆりね