ロックダウン以降初めて、久々に図書館に行った。

先月までずっと閉まったままだった。

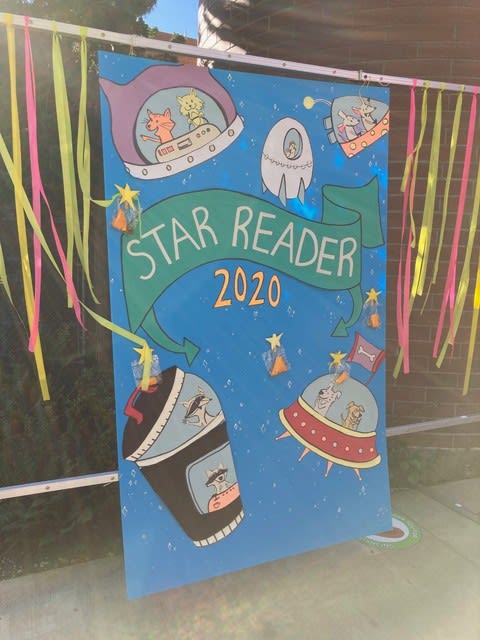

図書館の入り口にあった大きなポスターの、黄色い星のところに、小さなビニール袋に入ったメダルが貼り付けてある。

なんのメダルかというと・・・

毎年6月の中旬以降、夏休み中に子どもたちが読書に興味をもつようにと願って、

各図書館でサマーリーディングプログラムの受付を始める。

図書館に申し込みに行くと、

テーマに合わせてきれいに切り抜いてあるカラー紙に自分の名前を書く。

それを図書館の児童書コーナーの壁に貼ってもらう。

夏休みに図書館に行くと壁にいっぱい色とりどりの、子どもたちの手書きの名前が貼りだしてある。

そして、日本のラジオ体操のカードの長いやつみたいな、カレンダーが印刷してある参加カードをもらう。

夏休み期間中、読書をした日に自分でマークしたり、シールを貼ったりする。

参加カードの裏には学校のリストが印刷してあって、自分の学校の名前に✔マークを入れる。

夏の終わりごろに、決められた日までに図書館にそのカードを持っていくと、図書館のスタンプを押してくれる。

学校が始まる前に、市で一番大きい図書館で、サマーリーディングのメダル授与式がある。

そこでパンケーキも出る!

自分で記録して、図書館でスタンプを押してもらったカードと引き換えにメダルをもらう。

イベントに行けなかった子は、スタンプ押してあるカードを図書館にもっていけばメダルがもらえる。

最後にそのカードが自分の通う学校に届き、全校集会などで名前を呼ばれる所までがセット。

しかし、

今年は何もイベントができない。

せめてもの、メダル。

手渡しできないから、手渡ししない方がいいから、ポスターに張り付けてある。

ウイルスがつかないようにビニール袋に入れてある。

2020年様式のサマーリーディング。

さて、私が図書館に行ったのはメダルをもらうためではなく(ほしいけど!)

ロックダウン中に返却できなかった貸し出し図書とを返すためと、

ロックダウン前に予約していた本の順番が回ってきたので受け取るため。

入り口には厳重な受付と消毒ステーションがあった。

中に入ると、

図書館内の人数制限:合計10人まで

との表示が。

(ちょっと写真を撮るのは憚られました )

)

図書館はここまで厳重にやってる。

中に入れるのは予約の本を受け取る人と、あらかじめ予約を取ってコンピューター(インターネット)を借りる人だけ。

この前の記事でもぼやいてたけど、この厳重さを見ると余計思う。

どうやって安全に新学年をスタートできるの?

私がぶつくさ言ったせいじゃないけど、

バンクーバー学区では

約40%の親がフルタイムで新学年をスタートさせることに対してに不安がある

という調査結果が出て、

学校に通わなくて済む選択肢を設定すると決めた、

というニュース速報入ってた。

さあ、どうする、うちの学区

図書館の入り口にあった大きなポスターの、黄色い星のところに、小さなビニール袋に入ったメダルが貼り付けてある。

なんのメダルかというと・・・

毎年6月の中旬以降、夏休み中に子どもたちが読書に興味をもつようにと願って、

各図書館でサマーリーディングプログラムの受付を始める。

図書館に申し込みに行くと、

テーマに合わせてきれいに切り抜いてあるカラー紙に自分の名前を書く。

それを図書館の児童書コーナーの壁に貼ってもらう。

夏休みに図書館に行くと壁にいっぱい色とりどりの、子どもたちの手書きの名前が貼りだしてある。

そして、日本のラジオ体操のカードの長いやつみたいな、カレンダーが印刷してある参加カードをもらう。

夏休み期間中、読書をした日に自分でマークしたり、シールを貼ったりする。

参加カードの裏には学校のリストが印刷してあって、自分の学校の名前に✔マークを入れる。

夏の終わりごろに、決められた日までに図書館にそのカードを持っていくと、図書館のスタンプを押してくれる。

学校が始まる前に、市で一番大きい図書館で、サマーリーディングのメダル授与式がある。

そこでパンケーキも出る!

自分で記録して、図書館でスタンプを押してもらったカードと引き換えにメダルをもらう。

イベントに行けなかった子は、スタンプ押してあるカードを図書館にもっていけばメダルがもらえる。

最後にそのカードが自分の通う学校に届き、全校集会などで名前を呼ばれる所までがセット。

しかし、

今年は何もイベントができない。

せめてもの、メダル。

手渡しできないから、手渡ししない方がいいから、ポスターに張り付けてある。

ウイルスがつかないようにビニール袋に入れてある。

2020年様式のサマーリーディング。

さて、私が図書館に行ったのはメダルをもらうためではなく(ほしいけど!)

ロックダウン中に返却できなかった貸し出し図書とを返すためと、

ロックダウン前に予約していた本の順番が回ってきたので受け取るため。

入り口には厳重な受付と消毒ステーションがあった。

中に入ると、

図書館内の人数制限:合計10人まで

との表示が。

(ちょっと写真を撮るのは憚られました

)

)図書館はここまで厳重にやってる。

中に入れるのは予約の本を受け取る人と、あらかじめ予約を取ってコンピューター(インターネット)を借りる人だけ。

この前の記事でもぼやいてたけど、この厳重さを見ると余計思う。

どうやって安全に新学年をスタートできるの?

私がぶつくさ言ったせいじゃないけど、

バンクーバー学区では

約40%の親がフルタイムで新学年をスタートさせることに対してに不安がある

という調査結果が出て、

学校に通わなくて済む選択肢を設定すると決めた、

というニュース速報入ってた。

さあ、どうする、うちの学区