これから実家へ向かうんだけど、まずはイオン新潟南に寄って給油。

ついでに夕飯も済ませておこうと、娘に連れられて四六時中という店に初入店。

娘が「これでいいんじゃない?」と選んだのは、牡蠣海老ひれかつ定食。

シルバーウィークの始まりだからか、この時間でも混んでいるねぇ。…というか、そんなもんか。

さぁて、東京までひとっ走りするか。

今日は昼で仕事をあがり、昼ごはんはカミさんと東屋へ。

ラーメンセットのミニカレーというより、カレーセットのミニラーメン…的な気分なんだけどね。

蕎麦屋のカレーライスも美味いねぇ。

…って、単なるカレー好き。

それにしても食べすぎた!

北海道新幹線、なぜ「1日10往復」だけなのか 衝撃の少なさに地元民も落胆

2015年3月の北陸新幹線金沢延伸に続いて、2016年3月には北海道新幹線の新青森―新函館北斗間が開通する。

だが、一部に新造車両「H5系」がニュースにはなっているものの、現時点では北陸新幹線ほどの話題を提供しているとは言いがたい。ともすれば、新幹線の試験運転のために寝台特急の「北斗星」が廃止されたというニュースの方が大きな関心を呼んでいるぐらいだ。

東京直通「10往復」という運行計画の波紋

そんな中、8月末に流れた報道では、「東京から新函館北斗の直通電車『はやぶさ』は1日10往復、これに加えて新青森発、盛岡発、仙台発の区間運転列車『はやて』がそれぞれ1往復、全体で北海道新幹線の運行は1日13往復」という運行計画が明らかとなった。これに加えて、年末年始やお盆などの多客期には1日最大4往復程度の臨時列車が検討されている。

これは正式な発表ではないが、地元の函館市長、北斗市長が新聞にコメントを寄せているところを見ると信憑性の高い情報と思われる。そして、その両市は共にこのニュースを冷静に受け止めているようだ。

だが、東京から新函館北斗の「1日10往復」というのはかなり少ない数字だ。たとえば、現在の東京―新青森間を直通運転する「はやぶさ」は1日17往復あるので、その中の10本だけしか北海道新幹線には乗り入れないことになる。近年に開通したほかの区間と比較しても、フィーバーの続く北陸新幹線の東京―金沢間の直通列車は「かがやき」「はくたか」あわせて1日24往復。新大阪―鹿児島中央間を走る「みずほ」「さくら」が23往復(いずれも定期列車のみ)という数字と比較するとその少なさは歴然としている。

ミニ新幹線で対応している東京―秋田間の「こまち」が1日15往復、東京―山形・新庄間の「つばさ」が16.5往復という数字と比べても「10往復」というのは少ない。ちなみに新幹線の駅で停車本数が「一日13本」というのは安中榛名(12本)並であり、最近ホームの無人化が話題になった新玉名駅でも一日の停車数は上下各28本ある。

さらに言えば、新青森―新函館北斗間を走る「13往復」というのは、現在在来線特急として新青森―函館間を結ぶ「白鳥」「スーパー白鳥」の臨時列車を含めた本数(9〜11月で12本)と、ほとんど変わらないばかりか、新幹線開業準備に伴って「北斗星」「トワイライトエクスプレス」が廃止され、「カシオペア」も廃止の可能性が高いことを考えると、青函区間の旅客輸送列車の本数が大幅に削減されたという表現も可能だ。

地元では静かに落胆が広がっている。「10本しかない東京発直通の指定席を仙台までの乗客に買い占められたら困る」「新函館北斗駅の時刻表は1時間1本以下」という具合だ。東京直通10往復という数字が一人歩きしている点について、函館商工会議所地域振興課の永澤大樹課長はせめて臨時列車枠も含めて東京直通最大14往復という表現で発表してもらえれば」と祝賀ムードが冷え込む懸念を語っている。

どうして「10往復」なのか?

詳細については正式発表を待たなくてはならないが、この「直通10往復」という厳しい数字にはいろいろな背景が考えられる。

一つには、青函トンネル区間を共用する貨物列車のダイヤをできるだけ乱さないためという問題だ。そのために既存の「白鳥・スーパー白鳥」の「スジ」に新幹線を乗せることとなり、結果的にほぼ同じ本数となったという要因が考えられる。

本州―北海道間の大動脈として、またJR貨物の屋台骨として首都圏と北海道を結ぶコンテナ貨物列車は毎日約23往復が走る。そのJR貨物は、新幹線との青函区間共用を前提に、交流2万5千ボルト/2万ボルト切り替え式の強力な新型機関車EH800形を導入しつつあり、すでに納車が始まっている。さらに言えば、新幹線の開業後には深夜の点検時間を確保する必要も出てくる中、青函区間に新幹線を通す「スジ」はそれほど多くは引けないということなのだろう。

二つ目としてはニーズの問題だ。東京から新函館北斗が約4時間というのは魅力だが、新駅は函館市街地からシャトル電車で18キロメートル離れた位置にあり航空との競合では不利になる。また、青函連絡というのは閑散期と繁忙期の季節変動の大きい路線でもあり、貨物のダイヤを圧迫してまで乗車率の低い10両編成の「はやぶさ」を毎日多くの本数走らせることはできないだろう。

この「東京直通10往復」という問題は、JR北海道の経営方針の変化を反映しているという見方もできる。当初JR北海道としては、新函館北斗開業時には、この新駅を起点として道内の特急列車網を再編するという構想があった。その切り札は「キハ285系」という「ハイブリッド振り子車両」の導入であり、これによって「新函館北斗=札幌」が3時間を切ることとなり、南千歳乗り換えでの十勝・帯広方面への高速移動など様々な可能性が広がるはずだった。

だが、2つの要素からJR北海道はこの構想を棚上げにした。

一つは2011年5月の石勝線におけるディーゼル特急脱線炎上事故で明るみに出た、安全管理体制の問題だ。その後、車両の点検管理、線路の保線管理の両面で構造的な問題が明らかとなる中で、ディーゼル特急の高速化というのは組織的に不可能とされるに至った。結果的に新型車の「キハ285系」は試作車の1編成が落成したところで開発中止となったのである。

二つ目は、札幌延伸の着工、そして前倒しが進んだという点だ。2015年1月に、札幌延伸の開業予定が当初予定の2035年度から2030年度へと5年の前倒しが決まった。ということは、「新函館北斗が終着駅である期間」も5年短縮となったということだ。

その結果として、JR北海道としては、今回の「新函館北斗開業」においては、リスクもコストも大きくは取れないし、取らないという方針に変わっていったと見ることができる。

スローながら着実に進行している開業準備

すでに地元では着実に開業への準備が進んでいる。まず、新函館北斗から函館への「シャトル電車」については、733系電車による「はこだてライナー」が3両編成で走るという構想だったが、函館の関係者、関係団体からは多客期に対応するために「6両化も可能」という要望があり、JRは基本的にその体制を用意することとなった。

新駅はほぼ完成し、駅前の造成も完了する中で、函館市サイドから要望の強かったバス乗り場の整備も終わっている。現在は、路線バス、そして湯の川温泉組合などとのアクセス体制の協議が大詰めに来ている段階だ。

この新駅が属する北斗市としては、将来の観光と産業の拠点とすべく駅前の大規模造成を行ったが、現時点ではバス乗り場に続いて、レンタカー各社の営業所、そしてホテルが1軒、地産地消型のレストラン1軒の進出が決定しすでに着工している。駅構内については、例えば新千歳空港のように土産物屋や海産物屋が軒を連ねるというわけには行かない中、八戸市の老舗弁当店「吉田屋」が「弁当カフェ」という形態で進出することが決定している。

7月末には道東から道央にかけて多くのリゾートホテルや高級旅館を成功させてきた「鶴雅グループ」(釧路市阿寒町)が、新駅から約10キロメートルの大沼公園にあるリゾートホテルを買収し、リノベーション、リブランディングを施して新幹線の開業に合わせて来春にオープンさせると発表した。

道内のリゾート産業としては、この「鶴雅」のライバルである「野口観光」が湯の川温泉でデザイナーズ温泉旅館『望楼 NOGUCHI函館』を成功させているが、これで「鶴雅」「野口」の両雄が道南でも「最高水準のサービス」を競うことになる。

勝負は開業後のGW、そして初夏

この北海道新幹線の開業予定日は、JR各社が通常ダイヤ改正を行う3月の「第二土曜日」となるという観測が多かったが、今のところその2週後の3月26日となることが濃厚だ。というのは、まだ厳冬期の名残のあるこの時期、できるだけ吹雪や豪雪を避けた開業日としたいためであり、乗務員の習熟訓練もギリギリまで練りあげたいからでもある。

観光ニーズから考えれば、それで良いという考え方もできる。というのは、函館周辺の春の観光シーズンは「ゴールデンウィーク前後にようやく上陸する桜前線」がスタートとなるからだ。

この地域の桜の名所としては五稜郭が有名だが、北斗市役所の建設部新幹線対策課の土手貴志主任によれば、北斗市内にも「松前藩戸切地陣屋跡」にある800メートルに及ぶ桜並木や、有名なトラピスト修道院の桜、さらには法亀寺のしだれ桜など見どころは沢山あるという。

爆発的なブームとなった北陸新幹線の金沢延伸とは異なり、北海道新幹線の新函館北斗開業はかなり「地味なスタート」となりそうだ。だが、何と言っても青函トンネルを新幹線が通ることで、本州と北海道が一体化する意義は大きい。

桜に続いて、北海道には美しい初夏の季節が待っている。2016年の初夏には、多くの人びとが「H5系・E5系」で青函を通って北海道へ渡り、その乗車体験と共に北海道の魅力を満喫していくことになるだろう。そうして乗車率を上げていく一方で、貨物との共用に伴う安全対策なども習熟していけば、直通列車の増発も、高速化も少しずつ現実化していくに違いない。

北陸とは違い、この北海道新幹線は「小さく生んで大きく育てる」ということになるのではないだろうか。いずれにしても、新函館北斗開業を成功させなくては、札幌延伸の成功もおぼつかないだろう。

単純に、なんで新幹線を開通させる必要があるんだろう…などと考えてしまいましたが、やはり東京と一本で結ばれるということが大事なんでしょうかねぇ。

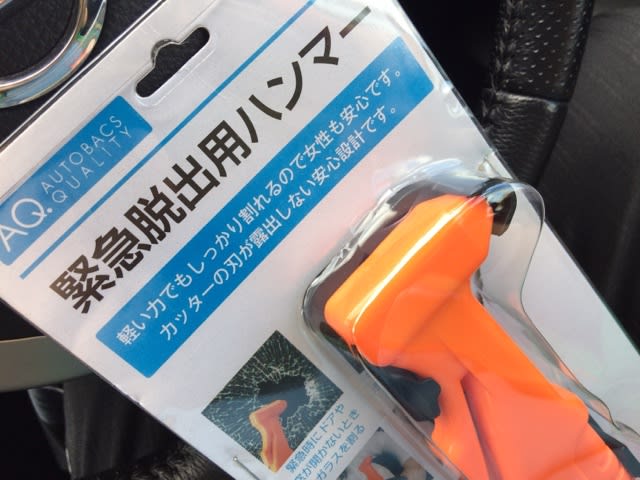

ずっと前から買わなくちゃと思っていた器具を、その他のカー用品とともに買いました。

突然、必要になるものだし、2000円ケチって命を落としたくないですからね。

4枚集めて応募するんだけど、単体でシールを持っていても無くすから、台紙に貼って保管。

今回もその場でシールを貼っていたら、周りのオバちゃんから何枚かいただき、すぐに応募枚数に達したよ。

ありがと~。

通っている接骨院の先生からも許可が出たし、無理しない範囲で復活させていこうと思う。

昼ごはんは一人でガネーシャへ。

Cセットの辛口に、ドリンクはラッシーをチョイス。

ここのカレーは、相変わらずテンションを上げるねぇ。

パワー充填!

…が、登録はこれからとのことで、いったん帰宅となってしまった。

昼ごはんは、たごさくの『ラーメン+半回鍋肉丼』

う~、食べすぎた…。

ドクターイエロー、どこに行けば「会える」? 「幸せの黄色い新幹線」の舞台裏

夏休み期間中の7月25〜26日にJR東海の浜松工場で開催された「新幹線なるほど発見デ―2015」のサプライズ展示は、ドクターイエローT4編成の「車体上げ・載せ作業実演」だった。

例年なら新幹線の営業用車両がクレーンアップされるが、この時期、T4編成は同工場に「全般検査」のためメンテナンス中。その会期中に先頭車がクレーンアップされ、それが公開されることは極めて珍しいことだ。会期中はこの作業実演には見学希望が殺到して、整理券配布により一回約2000人で数回の見学になった。

ドクターイエローのクレーンアップというだけでも話題性抜群だが、実はこのクレーンアップ作業は今回でどうも終わりなのでは……という憶測があった。というのは現在、浜松工場では新工場建屋を建設中で、完成すると車体上げはクレーンではなく、作業能率が良いジャッキアップにより行われるからである。

したがって次回の全般検査からクレーンを使ったメンテナンスは行われない……。こんな憶測が人気に拍車をかけた。また、現在N700Aにより東海道新幹線の最高時速は285kmにアップしている。「最高時速270kmのドクターイエローでは限度があるのでは」という“マニア”のうわさも加わってのドクターイエロー人気なのである。

運行時刻がわからない隠密電車

なぜ、こうまでもドクターイエローは人気があるのであろうか。

ドクターイエローの走る日を嗅ぎつけた私はある日、東京駅のホームで黄色い電車の登場を待った。午前11時半を回ったところで有楽町方面から黄色い車体が回送列車で姿を現すと、ホームにいた乗客からは「あ、ドクターイエローだ!」という歓声があがった。

ホームに停車したドクターイエローにはたまたま周囲にいた乗客が殺到、たちまち鉄道マニア以外の携帯やスマホカメラの洗礼を受けることになった。

この人気の秘密。それはいつ走るかわからない「隠密電車」ということに尽きる。滅多に見られないからその姿を見れば「幸福」になれるという都市伝説が人気に拍車をかけ、特に若い女性や“ヤンママ”たちの絶大なる人気を博し、いつのころから「幸せの黄色い新幹線」とまで呼ばれるようになった。

これだけ人気のある電車ながら運行しているJR東海も西日本もその運転日や時刻は公表していない。出会いの偶然がラッキーに通ずるところであろう。

東海道新幹線の開業直後から「検測車・試験」車両は走っていた。国鉄時代の1979年に登場した3代目試験車の922形T3編成は0系新幹線電車をベースにした「電気軌道総合試験車」といわれ、黄色いボディにブルーの帯をまとった電車だった。

さらに1982年の東北・上越新幹線の開業当初に活躍したのが200系電車をベースにしたS1、S2試験電車であった。この電車は黄色いボディに東北新幹線の200系のシンボルカラーであるグリーンの帯をまとっていた。この両車と0系ベースのT3編成を新幹線のお医者様、すなわちドクターイエローと呼ぶようになったのだ。

国鉄分割民営後に発足したJR東日本は、S1、S2をEast-iと言われる試験車両に置き換えた。色も黄色から白と赤をベースに変わり、JR東日本からドクターイエロー神話は消えていった。

東海道・山陽新幹線では2001年から700系をベースに開発された時速270km対応の7両編成のT4(JR東海)、ついで2005年にはT5(JR西日本)編成がデビューした。当時700系は「カモノハシ」と呼ばれ、その独特のスマートな流線型が、ドクターイエローの人気を不動のものにした。JR西日本所属のT5編成も東京をベースに運用され、メンテナンスもJR東海の手によって行われている。また、この新型ドクターイエローの登場によって0系タイプは引退し、現在は「リニア・鉄道館」(愛知県名古屋市)に保存されている。

安全運行に必要不可欠な存在

ドクターイエローは基本的には一般乗客は乗ることができないし、機器類の細部も公開されていない。

私はドクターイエローT4編成がデビューした2001年に走行中の試運転電車に同乗取材することができた。東京駅に姿を現した700系タイプのボディラインとまばゆいばかりの黄色いボディは衝撃的だった。

この日は横浜を出ると名古屋までほぼ時速270kmでノンストップ運転。車内でレクチャーを受けたあと、コンピューターなどの機器を見学。現在はより良いIT機器が搭載されているが、それでも機器類や液晶モニターは当時としては新鮮なものだった。

観測ドームといわれる屋根に突き出たガラス張りのドームからのパンタグラフと架線の状態を見た。架線が正しい位置にあるか、摩耗していないかを走行しながら測定しており、それがテレビカメラなどでデータとしてリアルタイムに、車内の測定台へ表示されるようになっている。

また小さな不具合があった時には要注意データとして取り扱い、指令所へほぼリアルタイムに転送される。早ければ当日、終電後の深夜にメンテナンスされるという。定員1323名16両編成の電車が3〜5分間隔で走るという、世界に例を見ない運行を行う新幹線の安全にはドクターイエローは必要不可欠の存在なのである。

ドクターイエローの運転日や時刻は公開されていない。マニアの非公式サイトで情報が出ている場合があるが、これらの中には信用はできないものもある。私の経験では週末の東京発午前11時30分から12時までの間に臨時電車として運行される確率が高そうだが、はたしてどうか。

撮影ポイントとしては、東京駅を発車してすぐの有楽町・日劇付近の高架。7両編成だから編成もきれいに収まる。多摩川鉄橋では中央部に防護柵がなく7両編成が収まる。夏場の夕方通過する上り列車が狙い目だ。

富士山をバックにしたベストポイント

ハイライトは何といっても富士山をバックにしたドクターイエロー。これは晴天で富士山が見えることが条件。冬場の晴天率が良い時が狙い目だ。写真を撮影したのは岳南電車須津(すど)駅下車15分の場所にある。

関ヶ原近辺では春は桜、冬は雪と格闘するドクターイエローが狙える。関ヶ原トンネルを越えれば伊吹山とドクターイエローの組み合わせが素晴らしい。東海道本線、近江長岡駅か柏原駅からアクセスできる。くれぐれも立ち入り禁止区域には入らないよう、安全に撮影したい。

取材協力・JR東海・JR東日本・旧国鉄新幹線総局

先日、新新バイパスを走っていたら、横を通る新幹線に見慣れない車両が走っていました。

窓の配置が違うので、「あれっ?」と思った次の瞬間にピンときましたよ。

「East-i だ!」

夜行列車「女ひとり旅」で出会いはあるのか? 女として決心したあの日

普段からあまり「出会い」には積極的ではない方だ。おかげでいまだに独身である。

そんな私にも7年ちょっと前に運命を変える出会いがあった。彼の名は「寝台特急はやぶさ」だ。福岡で漫画家としてのサイン会イベントがあり、いつもなら担当編集が同行するのだが、わけあって一人で向かうことになった。その時たまたまコンビニで手に取ったのが「寝台列車の旅」という本だった。

ブルートレインって聞いたことある、くらいの知識だった私だが、読んでいるうちに乗ってみたくなり、1カ月前の朝10時にみどりの窓口に並んだ。

もちろんそんなことは初体験。本を熟読し、書いてあったとおりに行動したのだ。おかげで行きはB寝台個室、帰りはA寝台個室という、今思えば大変ぜいたくな乗り方をした。

パブタイムで相席に

それですっかり彼(寝台列車)にはまった。一人旅も経験したことがない私だったが、一緒にいるとなんとも楽しかったのだ。同じくその年、今度は札幌でイベントが行われた。そして出会いもあった。もちろん「寝台特急北斗星」に出会ったのは言うまでもないが、今度は車内で正真正銘、男性との出会い。

今回乗ったのはB寝台個室でまたもや行き帰り北斗星の一人旅というぜいたくをしている私だが、食堂車の「グランシャリオ」で、一人でコース料理を食べるほどの勇気はまだなかった。

いまだに居酒屋や焼肉屋は一人で入れないタイプである(ちなみにラーメン屋は平気だ)。しかし列車内でご飯を食べてみたいし、お酒も飲みたい。そこで思い切って予約なしで入れるパブタイムに並んでみた。するとなんと混み合っていたせいか、二人がけの席で知らない男性と相席になってしまったのだ。

ラーメン屋だったら無言で食べてすぐ出れば済む話だが、北斗星の食堂車ではそうはいかない。パブタイム一巡目で皆が一斉に注文したので、食事が提供されるまで、けっこうな時間がかかっている。しかも正面の男性が頼んだのはパスタのみで、私はがっつりと、ビーフシチューセットにワインにデザート。

「き、気まずい……何か話さなければ」と思って言葉に出たのが「あのー、どちらまで?」という間抜けな質問。北斗星に乗っているのであれば、たいてい目的地は北海道であろう。しかし男性は物腰柔らかい応対で「あ、実家が札幌なんですよ。夏休みに毎年北斗星で帰省してるんです」と答えてくれた。

そこからやりとりしているうちに、なんと東京では隣同士の駅に住んでいることが判明。年も近いことがわかり、すっかり打ち解けてしまった。爽やかだし、よく見れば外見も悪くない。聞けばなんと今回一人でA寝台ロイヤルに乗っているという。A寝台に乗っているので今後彼をAさんと呼ぶことにする。

私も「復路はA寝台を狙ったのだが取れなかった」と言うと「10年前から北斗星に乗ってますけど、A寝台が取れたのは初めてですよ」とAさん。「部屋、見に来ます?」と言われ、ちょっと警戒心を抱いたものの、A寝台ロイヤルを見てみたい欲求には勝てず入らせてもらった。

すっかり意気投合したが……

洗面台などは、はやぶさの方が好みだったが、ウェルカムドリンクやシャワールームなど、初めて見る設備に私は興奮状態。しかもワインは飲まないということで、ウェルカムドリンクのワインは私が全部いただいた。危険じゃないか?と思われるかもしれないが、Aさんはその間、ドアをずっと開けたままにしていてくれたのだ。なんという紳士的な振る舞いだろう。こんな出会いもあるのだ。Aさんをすっかり信用した私は、お互いに携帯の番号を交換し合い、また東京で会う約束をした。

そしてしばらくして約束通り連絡が来た。いそいそと準備して待ち合わせ場所に向かった私だったが……。

Aさんは列車の中で会った時の印象とまるで違っていた。北斗星では白いシャツにGパンが似合う爽やかなイメージだったが、目の前にいるのはヨレヨレのTシャツに無精髭が伸び放題の男性。しかもお互い伝えていたのは名前だけだったのに「漫画家なんですね。漫画家って儲かるらしいですねー」などと話し出したではないか!

調べていても知らないフリをしてくれればまだ良かったが、いきなりそんなことを言われ、ゾワゾワっと鳥肌がたった。北斗星の車内では話が途切れなかったのに、一言も話したい話題が見つからない。もうダメだ。

1時間もしないうちに私は携帯に電話がかかってきたフリをして逃げた。昔、スキー映画が全盛の時代によく使われた言葉「ゲレンデマジック」

が、寝台列車でも当てはまるとは……。これから寝台列車に乗るときは気をつけよう。

とはいえあのカシオペアで「展望スイートに一人で乗っているけど、見に来る?」なんて言われたら、やはりついて行ってしまうかもしれない。

その後、7年の間に北斗星には合計6回乗車。他に寝台・夜行列車はムーンライトながら、北陸、能登、きたぐに、日本海、あけぼの、はまなす、サンライズ出雲・瀬戸、トワイライトエクスプレスに乗った。

もちろん寝台列車以外にもいろんな列車に乗りまくり、知識はまだまだなものの、すっかり乗り鉄だという自覚はある。

ついにグランシャリオでコース料理を堪能!

その間に私もだいぶ成長した。車両の顔を撮ることを忘れないのはもちろんだが、今年初めに「女鉄道ひとり旅」というイベントを立ち上げ、そこで流す映像を撮るために北斗星のグランシャリオで一人フランス料理コースを食べたのだ。

このとき、出会いは全くなかった。まあ誰もこんなことをしている私に話しかけようとはまず思わないだろう。

そして先月、最後まで取っておいた豪華寝台特急「カシオペア」にもついに乗れた。一人で二人分の料金を払って。7年前にカシオペアの存在を知った時、「これは新婚旅行で乗ろう!」と決心していたのを乗ってから思い出した。こちらでも一人で懐石料理をいただいた。すっかり一人旅に慣れてしまったので、むしろ一人が楽になってしまった。

朝方に展望ラウンジカーで景色の写真を撮り、その写真を翌日ツイッターに上げたら、知らない方から「同じカシオペアの展望ラウンジカーにぼくも乗っていました。あれはヤスコーン☆さんだったんですね!」というツイートがあり、かなり驚いた。

知り合いはいないし、誰も見ていないだろうと思って、寝起きのすっぴん・頭ボサボサ・曲がったメガネで、思い切り油断していたのだ。恥ずかしくなったが、この方に二度と会うこともないだろう。そう思っていたら、先日とある鉄道イベント会場でその方から「先日ツイートした者です」と、話しかけられた。いくら寝起きでも眉毛だけはちゃんと書こうと思った。どこで出会いがあるかわからない。

疲れてくると、こういった鉄道紀行ものに癒されますね。

実際に鉄道旅に出られるのは、いったいいつになるのやら…。